Construcción de la identidad en adolescentes usuarios de redes sociales

Construction of identity in adolescent users of social networks

Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela

E-mail: letrasypsic@gmail.com

https://orcid.org/0009-0007-0967-4772

Admisión: 02-08-2024

Aceptación: 12-08-2024

El propósito fue comprender la construcción de la identidad en adolescentes usuarios de redes sociales, con fundamento en Erikson (1968) y Tajfel (1981) para la construcción de la identidad. El paradigma de la investigación fue el interpretativo, con uso de la metodología cualitativa y el método fenomenológico. Se recolectó la información a través de una entrevista semiestructurada con seis informantes, cuyo contenido fue analizado con el método hermenéutico-dialéctico y sometido a procesos de categorización y triangulación de expertos. Surgieron cuatro categorías: reconocimiento, espacio de dolor, lo que se siente y vinculación con el mundo real, que mostraron que las redes sociales son un factor que impulsan la transformación personal y si bien no define la identidad de los adolescentes, si llegaría a actuar como un generador de cambios en la estructura psíquica de la identidad, conllevando a la tendencia de moda, a nuevas formas de ser, actuar y pensar.

Palabras clave: Construcción, identidad, adolescentes, redes sociales.

The purpose was to understand the construction of identity in adolescent users of social networks, based on Erikson (1968) and Tajfel (1981) for the construction of identity. The research paradigm was interpretative, using the qualitative methodology and the phenomenological method. The information was collected by a semi-structured interview with six key informants, whose content was analyzed with the hermeneutic-dialectical method and subjected to expert categorization and triangulation processes. Four categories emerged: recognition, pain space, what it feels like, and connection with the real world emerged. They showed that social networks are a factor that drives personal transformation and, although it does not define the identity of adolescents, if it would act as a generator of changes in the psychic structure of identity, leading to the updating trend and new ways of being, acting and thinking.

Keywords: Construction, identity, adolescents, social networks.

Como citar: Morillo-Hernández,A. (2025). Construcción de la identidad en adolescentes usuarios de redes sociales. Sistemas Humanos, 5(1), 31-47.

La adolescencia es una etapa de cambios y de retos asociados con la transición que supone ir de la niñez a la adultez, de modo que la persona pueda consolidar distintos aspectos individuales y sociales, que de una u otra forma llegan a determinar el quién es, cómo se siente y cómo se presenta ante otros. En este sentido, como se aprecia en lo propuesto por Papalia et al. (2012), no se trata de una fase inestable que divide al niño del adulto, sino que corresponde con la evolución mediante una serie de transformaciones físicas, sociales y psicológicas que le exigen al individuo el afrontamiento y adaptación constante, para ir consolidando una actitud hacia las nuevas realidades que son propias de la madurez.

Desde la perspectiva de Erikson (2000), en la adolescencia, que se extiende desde los 12 a los 20 años de edad, se vive una crisis de identidad versus confusión de roles en la cual los jóvenes buscan la formación de su ser personal desde aspectos variados como lo psicosexual, al compartir sentimientos con posibles compañeros de vida; lo profesional en la que el individuo trata de orientar su vocación y encontrar tareas de interés, trabajo y crecimiento a nivel profesional; afinidad cultural y religiosa, que se asocia con el sentimiento espiritual y la fe; la identificación ideológica que consiste en adoptar valores o sistemas de ideas; y el ajuste psicosocial que corresponde con la inserción en grupos sociales.

Este último aspecto es bastante importante, porque el ser humano es un ser de naturaleza social y la adolescencia es una etapa de socialización por excelencia en la que los jóvenes intentan participar y pertenecer en distintos grupos, con los que se identifican y comparten valores e ideologías. En este tenor, Erikson (2000), habla de una confusión de identidad en la cual los adolescentes se unen a formas totalitarias que les atraen y parecen prometer la superación de la confusión de lo qué son o quiénes son.

Dentro de los grupos de socialización o de pertenencia las redes sociales ocupan uno de los principales puestos en la actualidad, pues se han convertido en el medio de interacción y comunicación por excelencia, en los que a la distancia de un clic los jóvenes usuarios pueden compartir su historia de vida, fotografías, videos y distintas informaciones con otros adolescentes y personas que utilizan las mismas. Claramente, hay aspectos positivos en las redes, ya que dinamiza las relaciones sociales y permite el contacto con otras personas; incluso, si se atiende a la socialización propia de la adolescencia, como lo explican Papalia et al. (2012), es probable que el uso de las redes sociales resulte indispensable para las formas de interacción, conexión e integración grupal promovidas por la era digital.

Sobre este asunto, Hernández et al. (2017), exponen que hay una irreversibilidad en el uso y la importancia que siguen adquiriendo día a día las redes sociales, pues se han vuelto un escenario para relacionarse con otras personas, para encontrar grupos con intereses en común, así como para compartir necesidades y/o preocupaciones. Además, los autores resaltan la relevancia de los grupos de pertenencia que se crean en las redes y que atraen a los adolescentes, para ampliar su círculo de amistades, sus interacciones y la integración con los pares.

En la misma línea, Gómez y Jiménez (2022), encontraron en un grupo de adolescentes chilenos usuarios de redes sociales un grado significativo de autenticidad en la presentación del yo en sus perfiles, comparten con otros jóvenes con intereses similares dentro de comunidades virtuales que estimulan su sentido de pertenencia; puesto que parece hacérseles más fácil la interacción con otros y la expresión de sus pensamientos. Respecto a la identidad, se reportó una narrativa identitaria que se va construyendo en función de las normas offline o fuera de la red en cuanto a estereotipos de expresiones, belleza o formas de ser relacionadas con el género; ajustándose las mujeres al atractivo femenino y los varones a una manifestación de fuerza y búsqueda de amistades.

Sin embargo, más allá de los múltiples beneficios, también destacan aspectos que pueden llegar a ser perjudiciales para los adolescentes, según lo que destacan Arab y Díaz (2015), puesto que el compartir contenido en las redes somete a una gran exposición la vida de los jóvenes y los hace vulnerables dada la vaga prudencia que tienen algunos de ellos para diferenciar el contenido de índole pública del privado, y se suscitan situaciones desagradables como fotos o vídeos inapropiados, comentarios ofensivos que llegan a generar altos niveles de estrés, aspectos desfavorables en la visión de sí mismos y serios riesgos para su salud mental.

Además, Hernández et al. (2017), refieren que el mal uso de las redes sociales puede ser un distractor de distintas actividades, por la pérdida de la privacidad y del tiempo; ya que hay una importante disminución de la actividad física y los procesos de socialización presenciales, pues, aparentemente, los adolescentes se escudan en la imagen que proyectan en sus perfiles en redes y no muestran su verdadera identidad bien sea por desconfianza de sí mismos, inseguridad o posibles problemas de autoestima.

Entonces, ser usuario de redes sociales puede repercutir en distintos aspectos de la vida de los adolescentes, principalmente en la identidad, dado que, como ya se ha explicado, es un factor que experimenta crisis y confusión. Al respecto, Medina y Santa (2018), encontraron en un grupo de adolescentes femeninas entre 12 y 16 años que generaban pseudo identidades en las redes, que eran diferentes a las conductas que presentaban fuera de las mismas; además, evidenciaron comportamientos hedonistas propios de esta fase evolutiva.

Una investigación de línea similar que fue realizada por Posada (2018), encontró en adolescentes y jóvenes entre los 15 y 24 años de edad, que las redes sociales afectan la construcción identitaria tanto en la adolescencia como en la juventud; además se apreció un impacto de las publicaciones en las redes en cuanto a los procesos de retroalimentación y la forma en la cual se aprueba la percepción del sí mismo a través de las opiniones y miradas de otros que son espectadores y seguidores de los contenidos.

Mientras que Cáceres y Otoya (2021), se propusieron conocer las posibles relaciones entre el uso de las redes sociales y la construcción de la identidad en un grupo de adolescentes escolarizados entre los 13 a 17 años de edad; y encontraron que, efectivamente, había una relación entre ambos aspectos que podía tomar dos vertientes: una en la cual lo que ocurre en redes no tenía mayor importancia y esto se explica por vínculos fuertes establecidos fuera de la virtualidad; y otra en la que las redes eran predominantes para la construcción de sus identidades y el moldeado de sus comportamientos, ya que le daban relevancia a las interacciones que establecían en estos medios y cómo eran percibidos por otros.

Conforme a estas investigaciones, parece haber una repercusión importante de las redes sociales y las interacciones con otros usuarios en el proceso de construcción de la identidad de los adolescentes; lo cual es afín con la propuesta teórica de Erikson (1968), cuando define la identidad como un conjunto de rasgos que son propios de una persona y que caracterizan al individuo frente a los demás; es decir, es el núcleo en el cual se conforma el yo coherente y permite interactuar con los pares; además, se asocia con la percepción que otros tienen y como lo reconocen.

Para Buber (1984), la identidad viene de la interacción del ser humano con el otro, ya que el hombre es un ser social y funciona en relación con los demás, por lo cual intercambia aspectos sociales que le permiten reconocerse a sí mismo, es decir, le da un símbolo y un significado a quién es, a cómo es y a cómo se relaciona con el mundo exterior, con el medio natural, con los pares y la manera en la cual percibe sus actividades mentales.

Es importante aclarar que, como lo dice Rogers (1959), la identidad inicia su construcción en la infancia y experimenta su realidad como una experiencia propia que le brinda información de referencia para ir actualizando su organismo y que le hace único, porque cada realidad es diferente y el individuo comprende que otra persona no podrá adoptar por completo tal marco referencial. Es así, que se vuelve una construcción que tiene bases en las primeras experiencias y sus internalizaciones, pero que también se puede actualizar a medida que el individuo tiene otras vivencias.

Se puede observar que su construcción tiene dos núcleos en el proceso evolutivo: el individual y el social. Para Erikson (1963), el primer núcleo es el punto de vista biográfico, en el cual distingue sus características y vivencias personales con el significado e interpretación únicos que le atribuye; y el segundo núcleo es el patográfico, en el que hay una confrontación entre la construcción personal y la de los demás que lo lleva a identificarse en otros y con otros, ajustándose en la identidad al medio ambiente en el cual interactúa.

De esta manera, la identidad se define en los estadios tempranos del desarrollo, pero puede modificarse en el tiempo, en función de la unión de los aspectos físicos y psíquicos del adolescente y la comparación que este hace de sí mismo con otros referentes externos. Si bien, Erikson (1963), explica que tiene como aspecto central poder conservar el sí mismo y la mismidad a lo largo del tiempo y en cualquier espacio; es esperable que cuando el individuo, en este caso, los adolescentes se afrontan a cambios, ajusten aspectos de su persona, sean flexibles a las transformaciones, y puedan mantener sus rasgos fundamentales y esenciales que los hacen sentirse ellos mismos, al comprender que el cambio es una necesidad para continuar y ser aceptados en el nuevo ambiente.

Es así que las redes sociales pueden ser potencializadores de cambios en la construcción de la identidad de los adolescentes, porque brindan puntos de referencias en cuanto a imagen, comportamiento o personas con quienes se deberían relacionar para destacar o para ser importantes. Sobre ello Tajfel (1981), hace énfasis en que la idea del yo es compleja y rica, pero no por ello deja de ser vulnerable a los aportes de los grupos sociales o categorías sociales de pertenencia; que llegan a repercutir en la presentación de la identidad, desde la manera en que se perciben como individuos y como personas que son aceptadas por otros.

Conforme a lo anterior y al considerar lo referido por Rogers (1959), la identidad es la estructura psíquica de las decisiones y creencias que se van construyendo a lo largo del tiempo, desde la temprana infancia y que puede tener algunas modificaciones según las experiencias del individuo con la finalidad de comprender diversas dimensiones del ser humano para hacerlo funcional y único en el mundo. En la adolescencia, la construcción de la identidad es fundamental para el bienestar emocional, porque le permite consolidar su ser desde la visión de un todo que sostiene a la persona y cuando este todo presenta debilidades o no se tiene claramente definido puedo producir malestar emocional.

El papel de las redes en la construcción y consolidación de la identidad pudiera explicarse según lo que refieren Martínez y Sánchez (2016), como la interacción entre el individuo y los contenidos de las redes sociales, generaría malestar en lo que corresponde al área emocional reflejado en angustia, tristeza, rabia, felicidad, tranquilidad o incertidumbre, según las distintas relaciones que establezca o lo que sienta en momentos determinados.

Del mismo modo, los autores complementan que, la comunicación con las personas de su contexto, como familiares, amigos y otros cercanos, se puede ver afectada, especialmente cuando no se establecen horarios para el aprovechamiento de las redes ya que el uso tiende a ser prolongado, se tienen mal entendidos por la distracción de éste, implica un detrimento emocional. De la misma forma es importante destacar que, desconectarse de la realidad, genera actitudes negativas hacia los tratos cercanos, lo cual suele ser desfavorable en el proceso de construcción de la identidad que requiere de modelos de referencia y del apoyo de personas que sean de confianza y refuercen valores e ideas del adolescente, como los padres, por ejemplo.

Según esta línea, es interesante comprender cómo los jóvenes deben tolerar datos y notificaciones que se observan en las redes; lo que se sabe en el instante, en poco tiempo lo que se lee desaparece para involucrar otros datos, afectando las relaciones comunicativas y que ha generado un marco de interacción que puede repercutir en las opiniones personales, creencias o percepciones. En este orden de ideas, los adolescentes pueden experimentar el no saber que pensar o sentir y confundir los pensamientos, entre tantas noticias. Por otro lado, existen límites de la libertad de expresión, por la nula necesidad de decir lo que se piensa, con disminución del pensamiento crítico, por lo que no se logra una retroalimentación y esto se debe a que prefieren seguir las masas colectivas de lo que piensa una mayoría y seguir lo que se cree sobre ciertos temas, sin cuestionamiento.

Al respecto, Jaramillo y Mojica (2019), encontraron que los adolescentes que permanecían por más horas conectados a redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram tenían más deficiencias en sus habilidades de comunicación, en el respeto y la autoestima, lo cual repercute en la construcción de la identidad de los jóvenes. Por su parte, Restrepo (2020), señaló que en la actualidad el proceso de construcción de la identidad en la adolescencia está fuertemente marcado por la tecnología, el ambiente digital y las redes sociales, lo cual contribuye a modificar normas, conductas y valores, así como las relaciones personales, la autopercepción y los estereotipos.

Es importante tomar en cuenta lo referido por Gardner y Davis (2014), cuando afirman que las nuevas generaciones, a quienes denomina como generación app o generación aplicaciones, porque continuamente utilizan aplicaciones y tecnologías virtuales cada vez más frecuentes y presentes en sus cotidianidades, están recibiendo un continuo impacto de las tecnologías digitales, en las cuales se incluyen las redes sociales, que parece reconfigurar las identidades como personas, especialmente si se considera que en este tipo de medios hay una constante exposición a figuras que llegan a ser significativas que son usadas por adolescentes aún vulnerables y en proceso de construcción y fortalecimiento de su identidad propia y social.

Entonces, parece haber una constante muestra de que las redes sociales y su uso, especialmente en exceso y sin supervisión, repercute en la construcción y fortalecimiento de la identidad durante la adolescencia, razón por la que la presente investigación se propone responder ¿cómo es la construcción de la identidad en adolescentes usuarios de redes sociales?, una pregunta que tiene relevancia contemporánea al tener en cuenta el auge sostenido y en crecimiento de estos nuevos medios de comunicación e interacción, así como la continua exposición de los jóvenes a las mismas, como uno de sus principales grupos de usuarios.

Además, si se tiene en cuenta que la utilización de las redes sociales por parte de los adolescentes puede ser inapropiada y poco responsable, compromete sus procesos de socialización e individuación, así como sus emociones y relaciones interpersonales; el estudio cobra relevancia humano-social, ya que al conocer cómo construyen su personalidad y sí hay alguna repercusión de estos medios, es posible elaborar recomendaciones psicológicas enfocadas en una adecuada identificación del sí mismo, de sus apoyos sociales e intereses reales.

Por otro lado, dado que no existen suficientes estudios, parecidos al tema, se hace necesario desarrollar una investigación que permita abordar las poblaciones jóvenes propias de Venezuela, confiriéndole importancia metodológica y práctica; asimismo, los resultados que se obtengan a través del análisis de las narraciones y discursos de los adolescentes conforman una base referencial sobre la construcción de la identidad en usuarios de redes sociales con las características propias de la población venezolana.

Bajo los argumentos expuestos, se considera apropiado un abordaje hacia las visiones del sujeto, y sean los propios jóvenes quienes expliquen cómo han venido construyendo su propia identidad, qué sienten al utilizar las redes sociales y si creen que de alguna forma exponer su intimidad y estar visitando perfiles o asumir algunos modelos a seguir que son parte de las redes, puede repercutir en quiénes son, de modo que el propósito general de la investigación es comprender la construcción de la identidad en adolescentes usuarios de redes sociales.

En consonancia con el propósito del estudio, se utilizó el paradigma interpretativo, que resalta la importancia de estudiar las interpretaciones y significados que los jóvenes encontraban en la realidad al momento de interactuar con el ambiente. Del mismo modo, se tomó la metodología cualitativa, ya que permitió conocer el fenómeno de estudio a partir de la información brindada por los propios participantes, ya sea respuestas escritas u orales, así como la conducta observable. En cuanto al método, se escogió la fenomenología, la cual ayudó a reconocer la realidad de los adolescentes según sus criterios personales, sin dudar de los mismos en cuanto a las redes sociales y su identidad personal.

Los informantes clave del estudio, fueron adolescentes entre los 14 y 17 años de edad, escogidos a través de un muestreo por conveniencia acorde al propósito de la investigación, jóvenes escolarizados, de ambos géneros, usuarios y con perfiles personales en al menos una red social, que residieran en Ciudad Ojeda, municipio Lagunillas, estado Zulia; conformando una muestra ajustada a los anteriores criterios de seis (6) informantes, cuatro (4) femeninas y dos (2) masculinos; quienes participaron con el consentimiento de sus padres y/o representantes.

Para la recolección de la información, se acudió a la entrevista semi-estructurada, con la finalidad de establecer un diálogo semi-formal con cada uno de los participantes, realizada por la autora de la investigación, de manera presencial, en un sitio concertado previamente, tranquilo y libre de interrupciones; con una duración aproximada de 30 a 40 minutos. Se contó con una serie de preguntas generadoras, las cuales fueron diseñadas de manera que los individuos contaran con la oportunidad de expresar sus opiniones respecto a cada cuestionamiento, sin limitarse a una respuesta específica.

Las preguntas fueron las siguientes: a) ¿quién eres tu fuera de las redes sociales?, b) ¿cómo describes tu perfil en las redes?, c) si tuvieras que crear una página o blog sobre ti mismo, ¿cómo sería?, d) ¿qué ha cambiado en ti desde que usas las redes sociales?, e) ¿qué emociones experimentas cuando revisas las redes?, f) ¿cómo diferencias el contenido público del privado?, g) ¿qué partes físicas deberían mostrarse en redes sociales?, h) ¿qué opinas del contenido no deseado en redes sociales?, i) desde tu percepción ¿cómo las redes sociales te hacen una persona más auténtica?, j) ¿cómo crees que puedes generar más amigos en persona o por redes sociales?

El compendio de información obtenida fue transcrito de manera fiel en un programa procesador de palabras, para contar con el discurso escrito y que pudiera leerse tantas veces como fuera necesario dentro del análisis hermenéutico-dialéctico que se llevó a cabo, para concretar una discusión integral del contenido a la luz de las teorías sobre la construcción de identidad y los antecedentes, con la finalidad de elaborar un primer análisis que le permitiera a la investigadora sintetizar ideas y conformar algunas conclusiones previas.

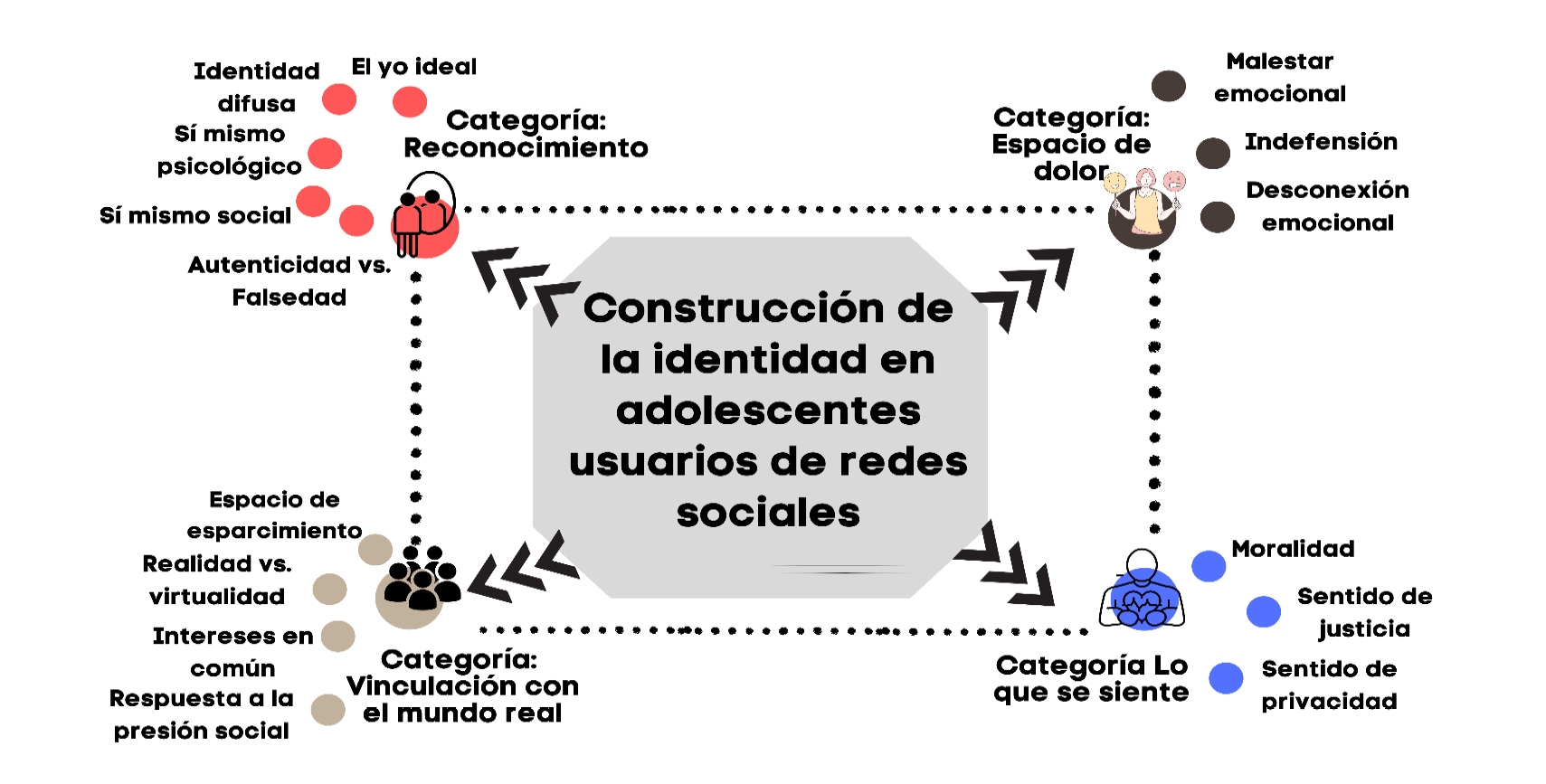

En continuidad con los análisis, se realizó el proceso de categorización, a partir del discurso emergieron varias categorías y subcategorías que permitieron elaborar una serie de conceptos que explicaban la construcción de la identidad desde la perspectiva brindada por los informantes clave. Este proceso fue validado a través de la triangulación de expertos, en la que se contó con tres panelistas: psicólogo clínico, sociólogo y psicólogo especialista en adolescentes, para brindar sus opiniones personales y conclusiones, las cuales fueron de utilidad para la categorización final, la cual se mostró de manera gráfica, así como para la discusión final y las conclusiones presentadas.

Del proceso de análisis hermenéutico-dialéctico y la triangulación de expertos, emergieron varias categorías y subcategorías relacionadas con la pregunta de investigación, conformes al discurso y las teorías consultadas, y que permitieron conocer la identidad de los adolescentes usuarios de redes sociales desde la perspectiva que ellos tienen de sí mismos y del espacio virtual que utilizan constantemente para su interacción social, entretenimiento y aprendizaje, que se ha convertido, además, en una ventana de exposición personal. La Figura 1, muestra las relaciones y conexiones de los subtemas con el nodo central del estudio.

Figura 1

Construcción de la identidad en los adolescentes usuarios de redes sociales

Categoría Reconocimiento: los adolescentes tienen su propia perspectiva de quien son y lo que son, de aquello que desean ser en el momento presente y al futuro. Para ellos, hay una percepción de un ser ideal que pueden ir modelando pero que también se vuelve confuso cuando se comparan con otras personas, tanto en las redes sociales como en la vida real. Aunado a ello, muestran una visión de quienes son desde el orden psicológico y en sus interacciones sociales, que llega a ser ambiguo pues en algunos casos sienten que son personas auténticas y en otros que muestran una cara que, ciertamente, no los describe en su totalidad, aunque supone que representa lo que otros quieren ver. Esta primera categoría se conforma por cinco subcategorías: el yo ideal, identidad difusa, sí mismo psicológico, sí mismo social y autenticidad vs. falsedad, las cuales se explican a continuación.

Subcategoría El yo ideal: se refiere a la forma en la cual los adolescentes describen su persona en términos de aquello que desean ser o les gustaría lograr en el momento presente y en el futuro, con los recursos que consideran como personas y lo que quieren reflejar a otros. En este sentido, manifiestan sus anhelos, gustos, perspectivas de vida, la percepción de ellos mismos y lo que para ellos sería un individuo idóneo. Para ejemplificar, se extrajeron las siguientes líneas discursivas:

“un estudiante más de fisioterapia aquí en Venezuela y poder ser una persona desarrolla y vivir tranquilamente, sin tener que salir de mi país” (I1, L: 6-9).

“Espero que sea una D. más confiada, una D. graduada, con metas claras, una D. más alegre, más creída en sí misma y con una familia” (I6, L: 159-160).

Subcategoría Identidad difusa: hace referencia a que los adolescentes usuarios de redes sociales pueden tener aspectos indefinidos o confusos, porque cada situación o la interacción con distintas personas los hace actuar y responder diferente, aunque se trate de contextos similares. Incluso es posible que las redes tengan impacto en aspectos de los jóvenes que los hagan sentir la necesidad de cambiar sus actitudes o alguna parte de su personalidad, ya que sentirían dudas o inseguridades sobre su manera de ser. Como ejemplos, se tienen las siguientes citas:

“A ver, a veces tengo problemas pa’… En saber quién soy yo misma. Entonces, no sabría decite, de verdad” (I4, L: 8-9).

Subcategoría Sí mismo psicológico: comprende la manera en la cual los adolescentes se perciben como personas, sin tener al otro o a los grupos de pertenencia como un grupo de referencia con el cual compararse; sino que se basa en la descripción de lo que ellos consideran que son de forma individual, la opinión que tienen sobre sí mismos y que emplean para describirse ante otros, al destacar sus fortalezas y debilidades. Para ejemplificar, se tomaron las siguientes citas:

“en persona si me da pena todo, por eso soy una persona como que más extrovertida en redes sociales, pero más penosa en persona” (I4, L: 148-150).

Subcategoría Sí mismo social: hace alusión a la manera en la cual los adolescentes se describen como seres sociales y su comportamiento dentro de los distintos grupos en los que interactúa, tanto en la vida presencial como en las redes sociales. En este orden de ideas, comprende la manera en la cual suelen mostrarse ante otros y lo que prefieren hacer cuando están en sus actividades de socialización, así como los contenidos que eligen compartir con otras personas. Las citas siguientes sirven de ejemplo:

“uno más personal otro más profesional, uno donde muestro mis deportes y más que todo mis hobbies, como yo lo digo. Y mi otro perfil de fotografía, donde demuestro más cómo es mi trabajo, como me desenvuelvo, y mi forma más profesional.” (I1, L: 11-15).

“una persona alegre, súper cariñosa, con muchas ganas de trabajar, eh, y con ganas de seguir adelante” (I2, L: 17-18).

Subcategoría Autenticidad vs. falsedad: dentro de las redes sociales los adolescentes llegan a escoger cómo se muestran en las mismas, desde una posición que revele lo qué son y cómo se sienten realmente en distintas situaciones de su vida; o pueden optar por aparentar ser una persona totalmente diferente a la que son fuera del ambiente virtual para evitar críticas o malos comentarios, o simplemente como una forma de protegerse ante la exposición que suponen este tipo de comunidades. Al respecto, se tomaron las siguientes citas:

“a veces sin pensarlo, yo puedo copiar mi forma de hablar de alguien más, mi forma de caminar, mis actitudes, todo eso. Entonces, casi nadie ahorita puede ser una persona auténtica, si es que se la pasa en redes sociales también” (I1, L: 228-231).

Categoría Espacio de dolor: en la experiencia como usuarios de redes sociales surgen diferentes emociones y sentimientos que son propios de la interacción con otras personas y de la forma en la cual los adolescentes perciben son tratados o percibidos por otros. En líneas generales, estas emociones se orientan hacia un lado menos saludable, en el cual aparecen la frustración, la intimidación y el malestar; hay una afectación emocional que puede estar asociada con la forma en la cual ellos consideran son tratados o por lo que llegan a exponer y la retroalimentación que reciben por sus contenidos. Emergieron las siguientes subcategorías: malestar emocional, indefensión y desconexión emocional.

Subcategoría malestar emocional: el ser usuario frecuente de las redes sociales genera en los adolescentes una serie de emociones que pueden ser negativas, poco placenteras o incómodas respecto a lo que ellos perciben en el mundo virtual de forma general, o por comentarios o contenidos relacionados propiamente con su persona, que suelen reflejarse en sensaciones similares al estrés, angustia o ansiedad. Se tomaron como ejemplo los siguientes hilos discursivos:

“se me estuvo “funando”, diciendo cosas malas mías, divulgando mentiras hacia mi persona, que yo era todo lo malo que puede existir en este mundo. Fue algo muy estresante, ya que fue un tiempo donde yo estaba más cohibido y más encerrado en mi casa” (I1, L: 79-85).

“a veces me cohibía a escribir algo en la página del colegio porque yo decía y si escribo algo y no me responden, y yo me voy a sentir mal porque no me respondieron y más de una vez escribía y el profesor era como que respondía todos los mensajes menos el mío y yo y no me gustaba porque ajá no nunca entendía nada” (I2, L: 295-300).

Subcategoría indefensión: ante algunas situaciones vivenciadas en la interacción dentro de las redes sociales, los adolescentes se sienten desprotegidos, sin ayuda ni protección de otros; a la vez, que llegan a experimentar la sensación de que ellos mismos no son capaces de defenderse de comentarios negativos, escenarios de acoso o de malos tratos; cuestión que parece extenderse a la vida cotidiana fuera de las redes, por lo que parece una característica propia de ellos como personas. Al respecto, se tomaron las siguientes citas:

“creo que desearía que, en los momentos que yo desearía que no existieran las redes sociales son por las malas perso, las personas que tienen un mal uso de las redes sociales, que no lo usan para transmitir algo bien si no que lo usan para transmitir cosas malas o decir cosas malas sobre las personas” (I2, L: 388-392).

Subcategoría desconexión emocional: se refiere al uso de las redes sociales como un espacio de evasión, porque en estos los adolescentes pueden permitirse reprimir, esconder o negar sus propias emociones. Para ellos, es bueno tener un contexto en el cual muestren otra cara, una que no requiere explicarles a otros cómo se sienten realmente, porque no es necesario ya que tienen la opción de fingir estar bien o mostrar emociones que no son las que experimentan. Como ejemplos, se tomaron las siguientes citas:

“el fingir cuando estoy mal, fingir que estoy bien” (I2, L: 35-36).

“yo con mis amigas me cuesta mucho abrirme, o sea no, me puedo abrir con una persona desconocida, porque, porque yo tengo en mente que esa persona no la voy a volver a ver nunca más, y es como que mis amigas me duelen porque que ellas me vean y que recuerden eso y que me lo recuerden” (I5, L: 320-324).

Categoría Lo que se siente: durante la adolescencia, el joven comienza a fortalecer su sistema de valores personales, los cuales suelen estar íntimamente relacionados con su formación familiar y la interacción que ha tenido dentro de su comunidad. Sin embargo, en la realidad actual el impacto que tienen las redes en la consolidación de los valores es visible cuando los adolescentes dejan claro su sentido ético y moral al observar contenidos que consideran no apropiados, en las relaciones que establecen dentro de las comunidades virtuales y en la forma en la que ellos mismos se comportan. Las subcategorías emergentes fueron moralidad, sentido de justicia y sentido de privacidad.

Subcategoría Moralidad: se refiere a valores como el respeto, la tolerancia, el aceptar a los demás, pero también a la exigencia de aceptación por lo que se es como persona. Los adolescentes, hacen hincapié en su sentido de sus buenas costumbres y hábitos, de sus pensamientos sobre lo que sería un comportamiento adecuado tanto de su parte y lo que esperarían de otros, no solo en las redes sociales sino fuera de ellas. Se tomaron las siguientes citas como ejemplos:

“Me gusta no criticar, sino criticar como algo que está malo, en plan, uno sabe cuándo algo está mal, pero que como que otra persona lo deja pasar y lo sigue haciendo y no sabe el daño que está haciendo o causando, no ve la consecuencia” (I3, L: 35-38).

“llegaban mensajes uno criticando a otros, y eso no lo veía bien. Así que me siento muy bien de haber dejado ese grupo” (I4, L: 90-91).

Subcategoría Sentido de justicia: la exigencia de igualdad y equidad, del respeto de los derechos propios es una parte manifiesta de la personalidad de los adolescentes. En la construcción de su identidad, la libertad de expresarse destaca como uno de sus principales valores, pero también la búsqueda de derechos, de que otros comprendan que la conducta proba y recta es relevante a pesar de que son jóvenes. Al respecto, se tomaron las siguientes citas:

“siempre más que todo hay publicaciones que si insultando a los gays, siempre hay publicaciones, y eso a mí me molesta mucho” (I4, L: 70-72).

“pero si una persona que te insulte y te maltrata y te hace mal como vas a respetar a esa persona” (I5, L: 442-443).

Subcategoría Sentido de privacidad: se hace referencia al respeto de la propia intimidad, como algo que no se debe exponer ni dejar ver a cualquier persona, ya que representaría un riesgo para ellos de forma individual o para sus familias. Los adolescentes tienen una opinión de las redes sociales como un sitio de entretenimiento, pero que debe manejarse con cuidado porque puede llegar a ser peligroso o captar la atención de personas que no deberían conocer nada sobre sus vidas. Como ejemplos, se toman las siguientes citas:

“lo privado es más que todo: no quiero que se vea dónde vivo, no quiero que se vea dónde estudio, no quiero que se vea mi familia; ya que son cosas más privadas que muchas veces la gente de internet puede usarla para hacernos daño a nosotros” (I1, L: 159-163).

“El privado más que todo son para dar respeto a personas que no quieren ver eso o en plan esto no lo puedes montar porque es peligroso o esto no se tiene que montar porque es confidencial, cosas así” (I3, L: 330-333).

“Soy muy reservada en las redes sociales, solo, o sea, solo inves, solo indago, pero no, soy muy reservada en las redes sociales…” (I6, L: 27-29).

Categoría Vinculación con el mundo real: las redes sociales son un gran grupo de pertenencia en el cual se conforman grupos pequeños acordes a los intereses de los usuarios, las tendencias o los acontecimientos más destacados del momento. De esta forma, llegan a constituir una fuente de patrones sociales que parecen modelar la conducta y el pensamiento de los adolescentes respecto a algunos temas. Además, se suele sentir la presión social en cuanto a un comportamiento particular o a las ideas que se supone se deben tener sobre lo que ocurre dentro y fuera de las redes. Las subcategorías fueron espacio de esparcimiento, realidad vs. virtualidad, intereses en común, respuesta a la presión social.

Subcategoría Espacio de esparcimiento: la diversión y entretenimiento son importantes para los adolescentes, no solo en su interacción cotidiana en la escuela o la familia, sino también en las comunidades virtuales; por lo tanto, para ellos las redes sociales constituyen un entorno en el cual pueden encontrar contenido agradable, que les resulte gracioso, de humor o entretenido, para un rato de ocio o de aprendizaje. Al respecto, se tomaron las siguientes citas:

“normalmente una sensación de búsqueda; siempre me gusta ir aprendiendo más de todo un poco, ver videos de tutoriales, ver videos sobre fotografía, historia, ehh cosas así más que todo” (I1, L: 36-38).

“Lo utilizo más que todo es cuando necesito distraerme, o también cuando me siento mal, entro y los mismos videos alegran un poco o me distraen de lo, de lo que yo esté sintiendo en ese momento” (I6, L: 120-123).

Subcategoría realidad vs. virtualidad: desde el criterio de los adolescentes, se debe aprender a diferenciar entre lo que es real y pertenece al mundo fuera de las redes sociales y a lo que se muestra dentro de ellas, en función de reconocer aquello que ciertamente existe y puede ser general para todas las personas; no solo los lujos, un estilo de vida muy extravagante o una gran personalidad; puesto que los usuarios de las redes son todos seres humanos con problemas, fortalezas y debilidades, aunque sean influencers, artistas o alguien famoso. Como ejemplo, se tomaron las siguientes citas:

“Son personas que, como todos, muestran el mejor lado de su vida, muestran sus lujos, sus aspectos positivos, sus etapas buenas. Peros siempre son personas que no muestran su lado negativo, su realidad, y eso hace que muchas personas quieran ser un influencer” (I1, L: 181-184).

“Ver la realidad más que todo. Aunque las redes sociales, claro, son una pantalla, aunque me alejé bastante, me meto, solamente ¿qué es esto? Ah, me enviaron un mensaje bueno. De resto, más nada, sigo yo como me meto, veo un rato y me salgo, porque ni siquiera veo estados de nadie” (I3, L: 322-325).

Subcategoría intereses en común: corresponde a aquellas cosas que son de gusto común y sobre las cuales se basan algunos grupos de pertenencia, tanto fuera como dentro de las redes sociales. Los adolescentes, como una cuestión propia de su etapa del ciclo vital, se tratan de ajustar a distintos grupos para buscar encajar en ellos; aunque en algunos casos esto parece no suceder porque los jóvenes consideran que no pertenecen a ningún tipo de organización. Como ejemplos, se tomaron los textos:

“tengo grupos de compras de emprendedores de aquí de la ciudad más que todo tengo así ahí eso, ehm, en whatsapp tengo obviamente grupos con mi con mis amigos tengo dos grupos tengo uno con bueno tengo tres tengo el del colegio que nunca hablo ahí porque siento que si hablo vas a me van a decir de todo” (I2, L: 195-200).”

“sin decirte mentiras más que todo tienen como treinta y cinco, treinta años, dieciocho, diecisiete, veinte pa’ arriba, veintiuno, veintitrés, de mi edad no tengo, porque es que, no me encuentro ahí” (I3, L: 113-116).

Subcategoría respuesta a la presión social: algunas conductas de los adolescentes son una forma de responder ante los otros y las exigencias sociales que suelen hacerse dentro de los distintos grupos de pertenencia, y ahora en el mundo virtual. Asimismo, la manera de interactuar, vestir o como muestran la imagen corporal, puede ser una reacción ante la presión que sienten dentro de las redes. Al respecto, se ejemplifica con los textos:

“Mis amigos no eran de esos amigos que me decían lo que está bien y lo que está mal, sino que ellos solamente hacían las cosas y yo me dejaba llevar por ellos” (I1, L: 329-332).

El proceso de construcción de la identidad en los adolescentes que fueron parte del estudio, se dio en medio de diversos entornos de interacción, en los que las redes sociales son uno de ellos, puesto que forman parte de la realidad actual y, aunque se promueva la minimización del tiempo en redes, es innegable que para los jóvenes constituyen uno de los más importantes ámbitos de socialización y conformación de grupos de pertenencia que se ajustan a la dinámica moderna, en la que la tecnología y el internet juegan un papel central.

Dentro de estos procesos, lo primero que llegaría a ocurrir, aunque no implica un orden preciso ni inalterable, es el reconocimiento de ellos como personas con sus propios intereses y rasgos, que los pueden diferenciar de otros. Tal como lo refieren Papalia et al. (2012), para los adolescentes que tuvieron el rol de informantes, las redes sociales les permiten dinamizar sus interacciones y conexiones grupales, al mismo tiempo que constituyen un sustrato que les ayuda a compartir su propia personalidad y mostrarse de diferentes modos.

En este sentido, se observaría una especie de competencia entre el yo ideal y aquello que se considera como deseable en las redes. Los adolescentes experimentarían diferentes emociones al evaluarse a sí mismos; puesto que, en muchas ocasiones, ese yo ideal que quieren construir y que sea el que muestren a otros como una persona justa, inteligente, decidida, comprometida, responsable o madura; no siempre aparece, sino que queda en sus proyectos o en su intimidad; quizá porque no es lo que está de moda en redes o porque publicar contenidos más apegados a su yo, no sería tan atractivo para otros.

Por consiguiente, aparece una identidad difusa, en la cual parece diluirse la identidad que se reconoce como propia, ante aquello que se cree el otro o los medios aprueban. Esto era esperable, ya que Erikson (2000), refiere que durante la adolescencia se experimenta una crisis de identidad que motiva al joven a buscar modelos de referencia, adoptar comportamientos o pensamientos que se asemejan a los grupos o las comunidades en las que se desea encajar, lo que conllevaría a disfrazar el yo real con una identidad no tan genuina, pero que, se piensa, si será aceptada por los otros.

Sería entonces posible afirmar que las redes sociales se convierten para los adolescentes en un escenario exigente, al menos desde sus percepciones, donde deben ocultar lo que son para ganar seguidores o tener contenidos populares. Así, la autenticidad sufre el impacto de estos razonamientos, en los que muchas veces, los adolescentes prefieren reflejar algo que no son, con la única finalidad de tener amigos o ser aceptados en las comunidades que le interesan.

Lo anterior fue coincidente con los resultados de Medina y Santa (2018), en cuanto a que las redes sociales son para los adolescentes un escenario que impulsa pseudoidentidades, en las que los jóvenes mostraban en sus perfiles ciertos rasgos emocionales y comportamentales, que diferían con aquellas características que los diferenciaban en la vida fuera de línea. Es probable que esto ocurra como una forma de resguardar su intimidad, especialmente si se da importancia a lo privado; o como una manera de disfrazar los aspectos que se consideran no son populares o agradables para otros y ganar aceptación al amoldarse a las tendencias.

Destaca también en el reconocimiento lo referido por Erikson (1963), cuando indica que en la identidad hay un equilibrio entre la conservación de sí mismo y el cambio necesario para la aceptación, tratando de mantener la esencia personal; el que los adolescentes usuarios de redes sociales, tengan conciencia de que tienen fortalezas y debilidades que mostrar y que son una parte fundamental de aquello que los caracteriza individualmente y les ayuda a describirse ante otros; pero también validan la oportunidad de transformarse, con ayuda de los grupos y modelos, no necesariamente para diluir su identidad, sino para mejorar y procurar el crecimiento personal.

Otro aspecto que contribuye en la construcción y reafirmación de la identidad, aun cuando Tajfel (1981), la propone como un constructo vulnerable y complejo; es la vivencia emocional que los adolescentes experimentan al usar las redes sociales. Según sus relatos hay un espacio de dolor en el que se generan emociones no siempre positivas, como la tristeza o la frustración ante situaciones que no pueden cambiar, pero que se convierten en un motivo para modificar aquello que estaría mal o sería una debilidad.

Correspondiente a lo anterior, la observación de contenidos, las comparaciones y las vivencias como acoso, cancelación, ninguneo, exposición de la vida privada o el involucrar al joven en conflictos en los cuales no ha participado, generan malestar emocional y la sensación de estar indefenso, dentro de un escenario en el que no lograrían alzar la voz o publicar contenidos reales, que hagan que otros olviden el problema, rumor o situación negativa.

Entonces, tendría lugar el cuestionamiento sobre quiénes son o cómo son, situaciones en las cuales los adolescentes, posiblemente experimenten crisis, que, como lo explica Roger (1959), producirían malestar emocional, ya que actúan negativamente en la percepción de la identidad, del quien se es y con quien se mantiene contacto. Bajo esta premisa, las redes sociales repercutirían en la afectividad de los jóvenes, con emociones que le ayudarían a adaptarse a nuevas situaciones y afrontar lo que sucede de la mejor forma, según sus recursos, puesto que estas emociones también pueden ser adaptativas, si funcionan como un potenciador de afrontamiento productivo.

Al comparar con otros estudios, Martínez y Sánchez (2016), encontraron un escenario similar, puesto que los adolescentes experimentan malestar emocional, reflejado en ira, tristeza e incertidumbre cuando viven acontecimientos desfavorables o pertenecen a grupos de referencia en los cuales la interacción sea ofensiva, burlesca o se utilicen las debilidades de otros como un objeto de broma; tal como ocurrió en algunos de los participantes.

Una vez más, se observa lo planteado por Tajfel (1981), respecto a cómo los grupos sociales repercuten en la presentación de la identidad; ya que los adolescentes sienten que cuando les ocurre algo no tan positivo o situaciones en las que tienen una participación negativa; los otros cambian la percepción que tienen de ellos, por lo cual prefieren actuar como se suponen que los demás los desean para ser aceptados y, así, evitar el malestar emocional, lo que pudiera incidir en su visión de sí mismos y los procesos de afianzamiento de la identidad.

Al relacionar las emociones, con lo cognitivo, dentro de las redes sociales los adolescentes pueden hacer juicios sobre sí mismos y sobre los demás, según su sentido de moralidad y el sistema de valores que han formado a lo largo de su infancia y adolescencia. Según a la edad media de los informantes, su razonamiento moral, según Papalia et al. (2012), estaría en la etapa post-convencional, por lo que se esperaría que tengan sentido de justicia y principios que rijan sus actuaciones; cuestión que, efectivamente, se encontró en el análisis.

Con respecto a lo anterior, los adolescentes mostraron sentido ético y de equidad, con poca tolerancia de las situaciones de burla o de cancelación de otras personas; en algunos casos como consecuencia de haber sido víctimas de este tipo de acontecimientos; y en otros, por el razonamiento propio de su etapa del ciclo vital, que les permitió mostrar una posición ecuánime ante aquello que no se enmarca en sus valores y en los valores sociales de sus entornos. Se enaltece el respeto a otros y la consideración de los derechos propios y de terceros, como una parte definitoria de lo que son, por lo que, en atención a sus relatos y a lo referido por Papalia et al. (2012), tendrían un adecuado razonamiento moral, que parece definirlos y que no estarían dispuestos a modificar por agradar a los demás o ser populares en redes.

En consonancia, la privacidad también destaca como algo que se debe valorar y cuidar, hay vigilancia de la intimidad propia, tanto de las ideas como del cuerpo. Para los adolescentes usuarios de redes sociales, el estilo de vida, la figura corporal y muchos otros aspectos de la vida, se deberían conservar en la intimidad, como una manera de resguardar su seguridad. En este sentido, entienden las redes como un espacio de compartir, pero que también tiene peligros asociados cuando los contenidos son reveladores.

Sobre la base de lo expuesto por Buber (1984), los adolescentes reconocen la importancia de la interacción con los otros y entienden que las redes sociales permiten tal acción; no obstante, para ellos estos medios no siempre serían los ideales para intercambiar aspectos sociales, ya que otras personas pueden utilizarlos para fines no éticos o fuera de lo moral. Por tanto, la privacidad tiene el significado de resguardar la identidad, de proteger el quién es y prefieren una interacción menos íntima en las redes.

Asimismo, hay una vinculación del mundo virtual con el mundo real, porque estas actitudes parecen ser mostradas en ambos ambientes, aunque ciertamente los adolescentes son más reales y auténticos en la vida fuera de las redes sociales, pues, como ellos mismos coincidieron en referir, la virtualidad les permite la posibilidad de disfrazar emociones e ideas, para encajar y sentirse en un escenario cómodo, aunque en algunos casos no se ajusten los contenidos y publicaciones a sus ideas.

Se prefiere estar con aquellos con quienes se comparte algún interés, que pueden conversar de temas que les atraigan a ambas partes, al buscar ese grupo de pertenencia tan necesario en la adolescencia, como lo propone Erikson (2000). En este tenor, las redes ayudan al entretenimiento, el ocio, la socialización y conformar amigos; pero también llegan a ser, como lo perciben los jóvenes, un mundo no real, que repercutiría en sus ideas y opiniones, si no tienen claramente definida su forma de ser o sus afinidades, dado que se tiende a ajustarse y adaptarse a los demás, posiblemente como respuesta a la presión social y al querer ser parte de algo.

Para comprender lo anterior, se toma en cuenta lo explicado por Gardner y Davis (2014), respecto a la generación app. Ciertamente, los informantes de la investigación pertenecen a dicha generación porque para ellos la tecnología y la virtualidad son importantes aun con el impacto de la exposición continua a los contenidos: modelos de conducta, patrones de belleza, adopción de estereotipos, lo que conllevaría a la repercusión en una identidad que sigue en construcción y que es vulnerable a los procesos de socialización y a lo que el ambiente de interacción; para el caso, las redes sociales, le muestren como bueno, adecuado o atractivo.

Lo descrito fue similar a lo encontrado por Restrepo (2000), en su investigación, en cuanto que los adolescentes usuarios de redes sociales son sensibles a la exposición que ocurre en dichos medios de interacción, aunque traten de preservar su intimidad y privacidad, hay vulnerabilidad y la posibilidad de modificar actitudes y aptitudes, especialmente cuando la identidad no se ha definido por completo. En este sentido, la autopercepción, la autoestima, el autoconcepto, el reconocimiento de sí mismo son fundamentales para un proceso de construcción de identidad sólido, que evite la adaptación por comodidad y sin razonamiento.

Probablemente, el pensamiento crítico de los adolescentes era adecuado, aunque no se puede afirmar categóricamente; pero se supondría que este aspecto era apropiado cuando expresaban un razonamiento moral esperado a su edad, con valores éticos que conformaban un sistema de alarma ante aquello que no se ajustaba a sus criterios. La identidad, ciertamente, está en actualización si se observa desde la tendencia actualizante de Rogers (1959), pues los adolescentes vienen cambiando pensamiento, actitudes, creencias y afectividad según las percepciones que tengan de distintas situaciones y el aprendizaje que experimentan como consumidores de contenido digital.

Para responder a la interrogante formulada en la investigación, ¿cómo es la construcción de la identidad en adolescentes usuarios de redes sociales?, se debe iniciar por explicar que este grupo en particular muestra una actitud de aceptación de las redes sociales como uno de los más prominentes medios de socialización dentro de sus comunidades, en los cuales conforman distintos grupos de pertenencia según sus intereses, contenidos que les atraen y publican, incluso la forma en la cual se describen y muestran a sí mismos en estos espacios virtuales.

El proceso de construcción de identidad está ajustado a su interacción social, puede haber modificaciones de actitudes y pensamientos según lo experimentado y el aprendizaje que lo vivido produzca y configurar una tendencia actualizante, que, si bien no indica que la identidad no se ha formado, deja ver que es posible transformar algunos aspectos de la persona, en razón de sus interacciones sociales, su crecimiento como individuo y sus razonamientos.

De esta forma, al ser usuario de redes sociales, se exponen a otro escenario de socialización en el que experimentan emociones negativas, perciben situaciones como poco favorables, tienen el impacto de los contenidos publicados por los influencers o modelos a seguir; se tiene un generador de cambios que llegaría a repercutir en la estructura psíquica que conforma la identidad y transformaría aspectos personales de estos individuos.

A la luz de lo anterior, se recomienda a los profesionales de la salud mental la promoción de actividades de socialización fuera del marco de las redes sociales, que inviten a los adolescentes a estar en contacto con sus pares en el mundo real; para fomentar la expresión libre, el respeto de los derechos, la independencia; así como el mostrarse ante otros de la manera más ajustada a su forma de ser, sin buscar ajustarse a lo que se supone sería agradable o aceptable, sino buscando fortalecer las características individuales que definen la identidad personal.

Por otro lado, las instituciones educativas, con el apoyo de los profesionales de la salud mental, pueden diseñar programas de intervención orientados al reforzamiento de los valores personales y el fortalecimiento de la identidad, al motivar un proceso de construcción de identidad que se adapte a las experiencias de cada adolescente, conforme a sus valores, contexto social y vivencias desde la infancia, para tratar de minimizar el impacto que tendría el contenido de las redes sociales en la tendencia de lo que se cree que debe cambiar para ser lo que se ve en redes.

A futuros investigadores, se recomienda concentrar poblaciones más amplias de adolescentes, de diferentes contextos geográficos, culturas y situaciones individuales como el nivel socioeconómico o la familia; de modo que se comprenda si algunos de estos aspectos pueden repercutir en la construcción de la identidad, según el uso que se le da a las redes sociales en los distintos casos. Sería conveniente también investigar si hay diferencias relacionadas con el género en la construcción de identidad en los adolescentes usuarios de redes sociales; para lo que se recomienda una investigación dentro del paradigma positivista y de cohorte cuantitativo, de modo que se cuente con datos generalizables y estadísticos que proporcionen información sobre la repercusión de las redes en la identidad de los adolescentes según el género.

- Referencias

Arab, L. y Díaz, G. (2015). Impacto de las redes sociales e internet en la adolescencia: aspectos positivos y negativos. Revista Médica Clínica Las Condes, 26(1), 7-13. https://doi.org/10.1016/j.rmclc.2014.12.001

Buber, M. (1984). Yo y tú. Editorial Nueva Visión.

Cáceres, E. y Otaya, K. (2021). Construcción de la identidad en la adolescencia a través del uso de redes sociales. (Tesis de Maestría, Universidad Femenina del Sagrado Corazón). Lima, Perú. https://repositorio.unife.edu.pe/items/c32d0736-5877-4d98-b595-b1f014d85b04

Erikson, E. (1963). El problema de la identidad del yo: Traducido por May Dighiero de Ribeiro. Revista Uruguaya de Psicoanálisis, (2-3), 267–338. http://publicaciones.apuruguay.org/index.php/rup/article/view/453/392

Erikson, E. (1968). Identidad, juventud y crisis. Editorial Paidós Ibérica.

Erikson, E. (2000). El ciclo vital completado. Ediciones Paidós Ibérica.

Gardner, H. y Davis, K. (2014). Generación App. Ediciones Paidós Ibérica.

Gómez, V. y Jiménez, A. (2022). Identidad en la era digital: construcción de perfiles en redes sociales en adolescentes chilenos/as. Convergencia, 29, e1430. https://doi.org/10.14482/INDES.30.1.303.661

Hernández, K., Yanez, J. y Carrera, A. (2017). Las redes sociales y adolescencias: repercusión en la actividad física. Revista Universidad y Sociedad, 9(2), 242-247. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202017000200033&lng=es&tlng=es.

Jaramillo, A. y Mojica, E. (2019). Redes sociales en los modelos de comunicación e identidad en los adolescentes de 12- 16 años de la escuela de Futbol Semilleros F.C de ciudad de Valledupar. (Tesis de Pregrado, Universidad de Santander). Valledupar, Colombia. https://repositorio.udes.edu.co/bitstream/001/4825/1/Redes%20sociales%20en%20los%20modelos%20de%20comunicaci%C3%B3n%20e%20identidad%20en%20los%20adolescentes%20de%2012-%2016%20a%C3%B1os%20de%20la%20escuela%20de%20futbol%20semilleros%20f.c%20de%20ciudad%20de%20Valledupar.pdf

Martínez, M. y Sánchez, E. (2016). Construcción de la identidad y uso de redes sociales en adolescentes de 15 años. PsicoEducativa: Reflexiones y Propuestas, 2(4), 17–23. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=cvgsgAcAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=cvgsgAcAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC

Medina, S. y Santa, A. (2018). Rol de las redes sociales en la construcción de la identidad de adolescentes caleñas entre 12 a 16 años. (Tesis de Pregrado, Universidad de San Buenaventura Colombia). Santiago de Cali, Colombia. https://bibliotecadigital.usb.edu.co/server/api/core/bitstreams/d6042a9b-ed81-474b-a5c9-a4e81d91fc7d/content

Papalia, D., Feldman, R., Martorell, G., Berber, E. y Vázquez, M. (2012). Desarrollo humano. (12ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Posada, M. (2018). Incidencia de las redes sociales sobre la identidad en adolescentes y jóvenes: una metasíntesis con enfoque de desarrollo humano. (Tesis de Especialización, Universidad Distrital Francisco José de Caldas). Bogotá, Colombia. https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/14373/PosadaMonsalveManuelAlejandro2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Restrepo, C. (2020). La identidad personal en las redes sociales. Estudio con adolescentes de la I.E. «Vida Para Todos» en Medellín. (Tesis de Maestría, Instituto Tecnológico Metropolitano). Medellín, Colombia. https://repositorio.itm.edu.co/handle/20.500.12622/4699

Rogers, C. (1959). A theory of therapy, personality, and interpersonal relationships: as developed in the client-centered framework. En: Koch, S. (Ed.). Psychology: a study of a science. Formulations of the person and the social context. (Vol. 3, pp. 184-256). McGraw Hill.

Tajfel, H. (1981). Grupos humanos y categorías sociales. Universidad de Cambridge.

- conflicto de interés

Los autores indican que no existe relación financiera o personal alguna que pudiera dar lugar a un conflicto de intereses en relación con la elaboración de este artículo.