Mitos sobre el amor romántico en mujeres víctimas de violencia de género

Myths about romantic love in women victims of gender violence

Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela

E-mail: karlavero19@gmail.com

Admisión: 02-08-2024

Aceptación: 12-08-2024

Con el propósito de comprender los mitos sobre el amor romántico en mujeres víctimas de violencia de género, con base en las teorías de Yela (2003). Se llevó a cabo un estudio con paradigma interpretativo, metodología cualitativa y método fenomenológico; con cuatro informantes clave, que respondieron a una entrevista a profundidad, analizada con el método hermenéutico-dialéctico y procesos de categorización y triangulación de expertos. Los resultados arrojaron las categorías conceptualización del amor; el amor en la relación de pareja; el amor como símil de conyugalidad y en nombre del amor. Las mujeres han aprendido que el amor y el matrimonio duran toda la vida y que, complaciendo al hombre en todo, incluso en ser ellas el objeto de la violencia, demuestran que son capaces de estar ahí, por encima incluso de ellas mismas, para sostener la relación tal como se le enseña y como ellas creen debería ser.

Palabras clave: Mitos románticos, mujeres, víctimas, violencia de género.

With the purpose of understanding the myths about romantic love in women victims of gender violence, based on the theories of Yela (2003). A study was carried out with an interpretative paradigm, qualitative methodology and phenomenological method; with four key informants, who responded to an in-depth interview, analyzed with the hermeneutic-dialectical method and processes of categorization and triangulation of experts. The results yielded the categories conceptualization of love, love in the relationship, love as a simile of conjugality and in the name of love. Women have learned that love and marriage last a lifetime and that by pleasing the man in everything, including being the object of violence, they show that they are capable of being there, even above themselves, to sustain the relationship as it is taught and as they believe it should be.

Keywords: Romantic myths, women, victims, gender violence.

Como citar: Albornoz-Escalante, K. (2025). Mitos sobre el amor romántico en mujeres víctimas de violencia de género. Sistemas Humanos, 5(1), 48-66.

El amor es un fenómeno que ocurre en la vida del ser humano como una parte fundamental de su desarrollo, pues comprende emociones hacia otros y brinda un espacio para relacionarse con cariño y afecto. En principio, el amor tiene numerosas definiciones apegadas a diferentes apreciaciones y marcos teóricos, que intentan darle una explicación clara a este término tan usado en el argot popular. Así se tiene a Nussbaum (2005), quien, con una perspectiva evolutiva, señala que se conceptualiza como emociones de afecto que se presentan desde el nacimiento y que tienen como finalidad formar un vínculo con otros y ayudar a la supervivencia; y se vuelve más complejo a medida que el sujeto se desarrolla e interacciona con el entorno y otros individuos.

Biológicamente, el amor se conformaría por tres impulsos: la líbido, el apego y la elección de la pareja, lo cual, de acuerdo con Maureira (2011), implica el deseo por el contacto sexual con el otro, el establecimiento de un vínculo de cercanía y la conformación de un vínculo en el que se tenga un escenario para la satisfacción del deseo y la confianza. El autor, explica que el amor y las relaciones de pareja son conceptos distintos, porque el primero se puede centrar en la emoción y los aspectos estructurales-neurológicos; mientras que el segundo es mucho más amplio que la mera fisiología e involucra al individuo, la cultura y la sociedad.

En efecto, desde una mirada psicológica, el concepto de amor es una emoción, pero, como lo explica Illouz (2010), esta emoción parte de una construcción que está condicionada por el contexto social y cultural en el cual se desarrolla la persona; por lo que no solo se limita a características y estructuras biológicas o a condiciones psicológicas individuales; sino que la sociedad puede imponer ciertos modelos para relacionarse con otros o para la expresión de los sentimientos, incluso para la manera en la que se establecen las parejas.

Al respecto, Lagarde (2001), indica que a lo largo de la historia el amor ha tenido tres modelos distintos: el burgués, el cortés o el victoriano, en los que se asignaban papeles al hombre y a la mujer y se esperaba que todos se sometieran a ellos. Estos tres modelos exaltaban la figura masculina en gallardía, heroísmo, virilidad y poderío económico; a la vez que supeditaban a la mujer al esposo o marido, era frágil y necesitada de protección y solo le asignaban el rol de madre, se renegaba su sexualidad y su capacidad para ser independientes, y ellas debían esperar a ser conquistadas por algún joven pretendiente.

Luego, estas costumbres dieron paso al amor romántico, el cual surge a partir del hecho que las mujeres comenzaron a recibir educación avanzada y a tener presencia en el plano laboral; aquí la lucha por la igualdad y equidad entre hombres y mujeres, les dio la libertad para elegir su pareja, así como para decidir sobre su cuerpo y el ejercicio de su sexualidad. Sin embargo, como lo refiere Lagarde (2001), a pesar que en la época contemporánea ha habido numerosos cambios en los roles, el modelo descrito, en el que la mujer está supeditada al hombre y este es una figura fuerte y superior, ha perdurado.

Como se puede observar, el amor es muy amplio y cuando se traslada al terreno de la pareja tiene distintas apreciaciones. De acuerdo con Sternberg (2004), el amor es una de las más intensas emociones humanas y suele estar compuesto de tres elementos: la pasión, referida a la atracción física y sexual; la intimidad, que es la confianza y comunicación; y el compromiso que se asocia con la responsabilidad y la decisión de mantener la relación a lo largo del tiempo. Entonces, se hablaría de relaciones de pareja y el apego que surge en las mismas, el que, según Hazan y Shaver (1987), se moldea por las representaciones mentales que se originaron en la infancia, quienes tienen apego seguro suelen tener una relación exitosa, de confianza y constancia; mientras que los apegos con mayor ansiedad se asocian con parejas celosas, con obsesión, que solamente tienen atracción sexual, incluso, experimentan violencia.

Además, se suele distinguir entre el amor verdadero o salugénico y el amor romántico. De acuerdo con Cubells y Casamiglia (2015), el primero implica respeto por la individualidad y por las emociones del otro; mientras que el segundo tiene un ideario mágico que se relaciona con creencias, emociones y actuaciones poco adaptativas como el chantaje y dependencia emocional, los celos, la obsesión con el otro, así como las agresiones psicológicas, físicas, verbales y sexuales.

Complementa lo anterior lo referido por Flores (2019) cuando afirma que el amor romántico es una construcción social en la cual se idealiza al otro, se le ve como un alguien perfecto, totalmente compatible y respetuoso. Por lo general, aparece en la mujer quien evoca un príncipe azul que la protegerá y le brindará afecto, un hombre a quien ella se entregará de forma incondicional y con quien conformará un matrimonio para demostrar el afecto y consolidar otras áreas como la maternidad y potenciar así su capacidad de cuidar a otros, de dar contención emocional y de mostrar su feminidad.

Las distintas construcciones que se hacen sobre el amor pueden descansar en creencias no tan positivas, como lo refieren las anteriores definiciones, y en la posición que la persona tenga dentro de la relación de pareja, considerada como el escenario en el que suele tener lugar o consolidarse dicho sentimiento. De acuerdo con Esteban y Távora (2008), en el amor romántico la mujer se considera subordinada al hombre, lo que es un indicio de la construcción de la desigualdad de género, con atribuciones y expectativas diferentes a cada género, que contribuye con las ideas y los esquemas cognitivos que se forman sobre el amor, como si significara celos, obsesión, dependencia o violencia.

En este sentido, Deza (2012), señala que el amor romántico también recibe el nombre de tóxico y se considera como un significativo factor de riesgo para permanecer en relaciones de pareja que no son saludables; puesto que la construcción que se hace sobre el mismo es de ser una entrega incondicional en la cual se combinan la felicidad y el sacrificio con el sufrimiento, el perdón, el hacer del otro lo único importante en la vida y justificar todo lo que ocurre, porque se hace por amor; lo que pudiera ser un escenario propicio para fomentar, normalizar y mantener situaciones de maltrato, abuso y violencia.

Lo anterior se refleja en los resultados de la investigación de Oliveros (2019), en la cual las mujeres dejaron ver numerosos mitos románticos respecto al amor, como esperar una media naranja, la fidelidad y exclusividad emocional y sexual, así como el sentir celos; cuestiones que están arraigadas en ellas y hacen sentir que la relación de pareja que mantienen no es satisfactoria porque no se ajusta al ideal que esperaban; afectando sus emociones y clasificando la relación como un fracaso. Además, destacó el hecho que para encontrar ese amor ideal aceptarían cualquier comportamiento del otro, siempre que les permita satisfacer su necesidad de protección y ser felices, aun en medio de sacrificios, agresiones y disputas. Otro punto importante es que algunas mujeres mostraron algunos cambios de paradigma al pensar que no solo el amor de pareja es relevante, sino también el amor fraternal y filial.

De forma semejante, Bonilla y Rivas (2021), encontraron que las creencias sobre el amor romántico de hombres y mujeres son distintas y se ajustan a los estereotipos tradicionales de género. Los hombres buscan una pareja femenina que sea el sostén emocional de la relación y se preocupe por darle cuidados y bienestar, es decir, que tengan cualidades de una madre. Por su parte, las mujeres esperan respeto e igualdad, pero consideran que el amor es irracional y tranquilidad, al mismo tiempo que implica sufrimiento, lo cual las hace vulnerables a situaciones de violencia de género, porque consideran que deben tener una pareja para estar completas como personas y ser felices.

Por su lado, Picado et al. (2019), realizaron un estudio con hombres que participaban en un programa de tratamiento para agresores y con mujeres en tratamiento para víctimas de violencia de género, ambos grupos recluidos en un centro penitenciario; encontraron como resultados destacados que en la población masculina la individualidad se anteponía ante el otro, porque primero debían satisfacerse los deseos, necesidades e intereses de ellos mismos, además consideraban que la racionalidad estaba primero que el amor romántico; en el caso de las mujeres describieron el amor auténtico como una atracción única hacia el otro y también con celotipia. Fue notorio que el amor romántico estaba asociado, para los dos grupos, con distorsiones cognitivas como el poder o la entrega total que ayudaban a explicar el fenómeno de la violencia de género.

Siguiendo la línea de los hallazgos de los estudios mencionados, alrededor del amor romántico aparecen una serie de creencias y construcciones que están asociadas con los roles y estereotipos de género: el hombre considera que la mujer lo debe atender y ser la parte emocional de la pareja; mientras que las mujeres esperan protección y cuidados por su fragilidad, al mismo tiempo que equiparan el amor con el sufrimiento y dejan ver que son capaces de sacrificarse por tener la felicidad mediante la pareja, al permitir cualquier tipo de comportamientos por parte del otro, y justificar maltratos y agresiones como una muestra de amor.

Son estas construcciones sobre el amor las que originan los mitos románticos. Yela (2003), los define como un compendio de creencias imposibles que son socialmente aceptadas y compartidas respecto a la supuesta naturaleza de lo que es el amor verdadero. Se caracterizan por ser ficticios, engañosos, absurdos irracionales e imposibles de cumplir; por lo cual dificultan el establecimiento de relaciones de pareja sanas y conllevan a que la persona acepte y tolere conductas abusivas de tipo físico o verbal, normalice y justifique las mismas porque las considera como parte de lo que es el amor y lo que se debe hacer por el otro.

Según Ferrer et al. (2010), el objetivo principal de los mitos románticos es sentar una base o modelo para las relaciones de pareja dentro de un momento sociohistórico determinado: monogamia, fidelidad, sacrificio, heterosexualidad, hombre proveedor y mujer madre, entre otros aspectos. El problema radica en que plantean expectativas muy altas y prácticamente inalcanzables, por lo cual generan consecuencias negativas en la persona como frustración, insatisfacción individual y con la pareja, tolerancia de conductas no apropiadas y en el orden social la desaprobación de comportamientos de independencia o insubordinación de la mujer hacia el hombre.

Los principales mitos románticos, según Yela (2003), son: a) mito de la media naranja, se escoge a una pareja predestinada y es la única pareja posible, lo cual conduce a la tolerancia excesiva o a la decepción por no encontrar a la persona ideal; b) mito del emparejamiento o de la pareja, la monogamia heterosexual es fundamental para ser feliz, conlleva a aquellas personas sin parejas a sentirse fracasadas y tomar decisiones peligrosas con la finalidad de tener una relación; c) mito de la exclusividad, implica la creencia de que solo hay atracción sexual y emocional por una sola persona, lo que genera conflictos individuales o con el otro si se llegase a sentir afecto o deseo por alguien más; d) mito de la fidelidad, si alguien ama de verdad es el único que podrá satisfacer los deseos eróticos y afectivos, conduce a sanciones sociales y del otro si se experimentan deseos por otros; e) mito de la equivalencia, considerar que el enamoramiento y el amor son iguales, lo que haría que cuando disminuya la pasión de los primeros tiempos se sienta que el otro ya no lo ama o no se es suficiente para él.

Se continúa con el f) mito de la omnipotencia, el amor supera todos los problemas, se puede utilizar como excusa para tolerar comportamientos abusivos o para no modificar conductas no adecuadas; g) mito del libre albedrío, se cree que los sentimientos amorosos son íntimos y no sufren presión social, cultural o biológica, lo cual generaría exceso de confianza, sentimientos de culpa, entre otros; h) mito del matrimonio o la convivencia, todo el amor romántico se consolida cuando se conforma una unión estable de pareja, como la existencia de una relación equivalente entre el amor y el matrimonio y asume que una no existiera sin la otra, además que no se tolera la libertad o tomar decisiones por sí mismo; i) mito de la pasión eterna, se cree que el romance y pasión inicial deben perdurar en el tiempo lo que trae consecuencias emocionales negativas; j) mito de los celos, considerar que los celos son una muestra de amor, lo que se utiliza para justificar comportamientos represivos, egoístas y violentos.

Conforme al recorrido teórico junto con las evidencias de algunas investigaciones puede decirse que el amor romántico no parece ser una emoción completamente favorable, sino que traería consigo posturas de subordinación hacia el otro, en lo cual todo se acepta y se justifica; ya que se basa en mitos sobre lo que se espera de uno o lo que se supone el otro debe aportar a la relación de pareja. Así, hay un camino bastante estrecho, al parecer, desde el modelo que impone el amor romántico hacia la violencia de género, especialmente cuando la mujer es victimizada.

Como lo refieren Bosch et al. (2012), el creer que el amor y la relación de pareja es lo que da sentido a la vida, que romper con la pareja es sinónimo de fracaso, que se debe soportar todo dentro de la relación, que el otro cambiará, o que el comportamiento violento es una demostración de amor; hace que muchas mujeres, se mantengan en relaciones de maltrato y aprueben las acciones del agresor mediante la construcción que han hecho del amor con base en los mitos; incluso pueden argumentar el control y las agresiones por no ajustarse a los requerimientos o exigencias del otro, auto culpándose de lo que ocurre.

En el estudio de los mitos románticos dentro del contexto de la violencia de género, destacan los resultados de Piñeiro et al. (2022), quienes se enfocaron en una muestra de hombres agresores y no agresores, encontrando una mayor aceptación de los diferentes mitos en el grupo de hombres agresores, especialmente de la abnegación, la posesión y el romanticismo, el cual se toma como un predictor de la violencia. Estas creencias fundamentaron su conducta hacia las mujeres, quienes debían someterse a la figura masculina.

Para el caso de las mujeres, Clemente (2022), realizó un estudio con perspectiva psicoanalítica, en el cual encontró que el amor surge de la ilusión por el otro y la idealización del objeto para que este satisfaga los deseos; mientras que la violencia tiene lugar cuando hay anulación del otro a quien se suprimen sus deseos e independencia. Las mujeres víctima de violencia que participaron en la investigación explican que el atender al marido y la familia era el único deber puesto que lo el otro quiera es lo más importante; además, relacionaban el amor con sufrimiento, dominio, padecimiento y control por parte del otro, lo que las conllevaba a justificar los insultos, ofensas y golpes; ellas se minimizaban ante la pareja. Además, consideraban que la satisfacción del hombre era su propósito y debía perder su libertad para hacerlo.

Por su parte, Aguirre y Caisatoa (2021), se propusieron determinar la relación entre los mitos del amor y la violencia de género durante el noviazgo, y hallaron que cuatro de cada 10 sujetos tenían alta aceptación de los mitos del amor romántico, y destacan como más notorios el mito de la omnipotencia, de la exclusividad y de la media naranja. En cuanto a la violencia en la relación de noviazgo fue leve, pero se manifestaba con mayor frecuencia en desapego y coerción. Se encontró una relación entre el desapego y el mito de la abnegación; la coerción se asoció tanto con el mito de los celos como con el de la ambivalencia. En este orden de ideas, los mitos del amor romántico parecen ser una base de normalización de la violencia en este tipo de relaciones.

Tal como se aprecia en los estudios, cuando una persona asume como ciertas las creencias y mitos sobre el amor romántico los hace parte de su estilo de vida y de relacionarse con las parejas, convirtiéndolos en tienes y debes que, como hace referencia Ellis (1990), se vuelven absolutistas y una especie de mandato que los hace sentir que si no los cumplen cabalmente como se supone que se debe según los mitos.

En este punto, conviene dirigir la atención a una parte importante de la cultura, la religión, pues desde las posiciones y dogmas de muchas prácticas religiosas se imponen de manera consciente o inconsciente algunos mitos románticos, que refuerzan la aceptación del otro a pesar de lo negativa que pueda ser la relación o el hecho de que una pareja es para toda la vida a pesar de lo puede llegar a ocurrir. Al respecto, Ferrer et al. (2010), explican que la religión defiende principios como la exclusividad, la monogamia, el emparejamiento, la subordinación de la mujer y la aceptación de todo lo que el hombre hace porque es su naturaleza y no se puede cambiar.

En este mismo orden, Bonilla y Rivas (2021), señalan que el amor romántico comparte varias ideologías con el catolicismo, especialmente aquella que pone a la mujer y el hombre en una posición de inequidad y desigualdad, en la que la primera está supeditada al otro y debe mostrarse abnegada, sumisa y aceptante de todo lo que proviene de la pareja en nombre del amor, puesto que sin el hombre ella no es nadie y se supone que la relación, especialmente matrimonial, es para toda la vida. De esta forma, se le inculca a la mujer, desde la misma crianza dentro de este modelo de religiosidad que es el más prominente en Venezuela, la entrega incondicional, la renuncia a sus propias convicciones y la pasividad, porque es el rol que debe tener para ser una buena mujer, una novia o esposa correcta.

Si bien hay una clara argumentación de cómo los mitos sobre el amor romántico pueden ser una base de admisión de la violencia de género, especialmente en el caso de las mujeres que son víctimas de este complejo conflicto; es importante analizar cómo los mismos se construyen en el medio de una sociedad patriarcal como la venezolana, en la cual la figura del hombre predomina en su poder, control y dominio de la mujer, aun cuando la familia es matricentrada y en los últimos años ellas han venido cobrando presencia importante en distintos roles sociales fuera del hogar.

Además, a pesar de lo sabido, la violencia de género continúa presente, justificada por las creencias de las mujeres y por el temor de no contar con una figura que las apoye como personas o en el proceso de crianza de los hijos, si los hubiera. Así, se desarrollan problemas emocionales y psicológicos como la baja autoestima, un pobre auto concepto, dependencia emocional y problemas de ansiedad y/o depresión, que las afectan en distintas maneras; sometiéndolas aún más al otro agresor, quien tendría el dominio.

En este sentido, las víctimas de violencia de género, de acuerdo con Aragonés et al. (2018), tienden a mostrarse como personas tímidas, hipersensibles a las críticas, con sentimientos de inferioridad ante la figura masculina y de vergüenza si contradicen o se oponen a las decisiones del hombre-esposo o pareja; incluso, llegan, en algunos casos, a presentar dependencia emocional; lo cual parece hacerlas justificar o normalizar la situación de maltrato físico y/o psicológico, como si fuera lo propio de las relaciones de pareja; someterse a vejámenes y el escarnio del otro porque es lo adecuado y lo que asegura que son exitosas en la vida porque permanecen unidas al hombre.

Además, siguiendo el hilo de los autores, suelen vivir en un entorno social que parece impulsar los mitos sobre el amor romántico y las lleva a aceptar dicha situación como una parte de las relaciones, exigiéndoles tener una pareja y tolerar lo que ocurre, porque es parte de la naturaleza femenina estar dispuesta para complacer al hombre, casarse y mantener la relación, mostrar una actitud pasiva ante el comportamiento negativo del otro; aunque esta no sea sana y vaya en detrimento de ellas como personas.

Conforme a lo expuesto, se considera que el amor es parte fundamental en la vida de las personas y este es construido e influenciado por el entorno, creencias y experiencias, de manera que su estudio, análisis y comprensión es de suma importancia para crear conciencia y derribar los mitos que giran en torno a él, ya que muchas veces son los que generan expectativas e ideas irracionales sobre el mismo, es importante la construcción de un concepto sano y funcional para aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia de género.

Por consiguiente, la investigación tiene relevancia contemporánea, primero porque la violencia de género es un problema de grandes magnitudes tanto en Venezuela como a nivel mundial; que parece haberse exacerbado en los últimos meses en diversas formas: sexual, agresiones físicas, abuso psicológico, tanto en mujeres adultas como hacia adolescentes; lo cual las afecta a ellas y a su entorno; es necesario conocer porqué ellas mismas justifican y normalizan su victimización para proponer ayudas e intervenciones que les permitan reconocer la gravedad de lo que le sucede y cómo actuar apropiadamente, lo cual le da peso humano-social al estudio. En el área científica-metodológica, se presentan nuevos conocimientos referente al tema de estudio, se considera que profundizar en el tema, específicamente en un área en particular ayudará a mejorar el enfoque integral con el cual son atendidas las mujeres víctimas de violencia, de modo que la ayuda y orientación que reciban por parte de los profesionales de la salud sean oportunas para que le ayuden a mejorar su calidad de vida.

Ante la situación planteada, surge la interrogante de investigación ¿cómo son los mitos sobre el amor romántico en mujeres víctimas de violencia de género?, que se orienta al propósito general de comprender los mitos sobre el amor romántico en mujeres víctimas de violencia de género; la forma en la que las féminas hacen la construcción de su propio imaginario del amor idealizado y pueden justificar, a través del mismo, la situación de agresión que vivencian.

Para el logro del propósito planteado, la investigación se realizó con el paradigma interpretativo, pues el mismo le permitió a la investigadora comprender las vivencias de las mujeres víctimas de violencia de género a través de sus narrativas en cuanto a los mitos y creencias que tienen sobre el amor romántico. Este paradigma se sirve de la investigación cualitativa como metodología, ya que se basa en la palabra y el diálogo para obtener la visión personal sobre sus experiencias de vida y creencias sobre el amor. Concerniente al método, se seleccionó la fenomenología, ya que se centró en las experiencias de las mujeres en cuanto al amor, las relaciones de pareja y la violencia desde sus emociones, pensamientos y comportamientos.

En cuanto a los informantes clave, se consideró el aporte de datos cualitativos que pudieran realizar los posibles participantes más que la representatividad de la muestra; por lo cual se efectuó un muestreo por criterios, en el cual se establecieron como principios de escogencia: a) ser mayor de edad, b) acudir a una fundación que atienda a mujeres víctimas de violencia de género, c) ser venezolana, d) vivir en Venezuela al momento de la entrevista. Con estos aspectos, fueron seleccionadas un total de cuatro (4) mujeres que aceptaron colaborar de manera consensuada en la investigación.

Concerniente a la técnica de recolección de datos, se utilizó la entrevista a profundidad, ya que brindaba la posibilidad de mantener un diálogo informal con las participantes, de modo que se sintieran en un ambiente de confianza, comodidad y tranquilidad para responder una serie de preguntas sobre sus creencias sobre el amor, la violencia de género y cómo han llevado una relación de pareja con alguien que la has maltratado. Estas entrevistas fueron realizadas individualmente, de manera presencial, con una duración aproximada de 45 minutos.

El guión elaborado consistió en las siguientes preguntas: a) para ti, ¿qué es el amor?, b) ¿cuáles son las bases que sostienen las relaciones de pareja?, c) según tus creencias ¿cuál es el comportamiento que ha de mantener una mujer en su relación de pareja?, d) y el hombre ¿qué comportamiento ha de tener?, e) ¿cómo sería tu relación de pareja ideal?, f) ¿qué cambiarías en tus relaciones?, g) ¿cuáles son los principales aspectos que se deben trabajar en una relación?, h) ¿cómo demuestras el amor hacia tu pareja?, i) ¿qué harías en nombre del amor? Estas se consideran como preguntas generadoras, que originan otras en cada entrevista, de acuerdo con las informaciones proporcionadas por las mujeres.

Para el análisis de las entrevistas, fueron transcritas en un programa computarizado; luego se leyeron y releyeron para conocer la relación de lo revelado por las mujeres y las teorías consultadas sobre el amor y los mitos románticos; lo que se basó en un análisis hermenéutico-dialéctico de los contenidos. Como segunda etapa, se realizó el proceso de categorización, en el cual se elaboraron diferentes áreas temáticas que se denominaron categorías y distintos tópicos que se incluyeron en los primeros, que se nombraron como subcategorías.

También fue oportuno el contar con la opinión de un panel de profesionales respecto a las entrevistas y las categorías que se elaboraron en el paso anterior, con una triangulación de expertos, en la que psicólogos clínicos y familiares leyeron los contenidos aportados por las mujeres víctimas de violencia de género, presentaron sus conclusiones académicas y suposiciones sobre los mitos del amor que ellas pudieran presentar. Este proceso se realizó haciendo llegar a cada uno de los expertos las entrevistas transcritas, bien sea impresas o digitales según su preferencia, se respetó el anonimato de las participantes; luego, ellos devolvieron sus discernimientos a la investigadora; para cerrar el proceso de análisis, con la elaboración de las categorías finales y su gráfico correspondiente; lo que permitía también abrir paso a la discusión de hallazgos.

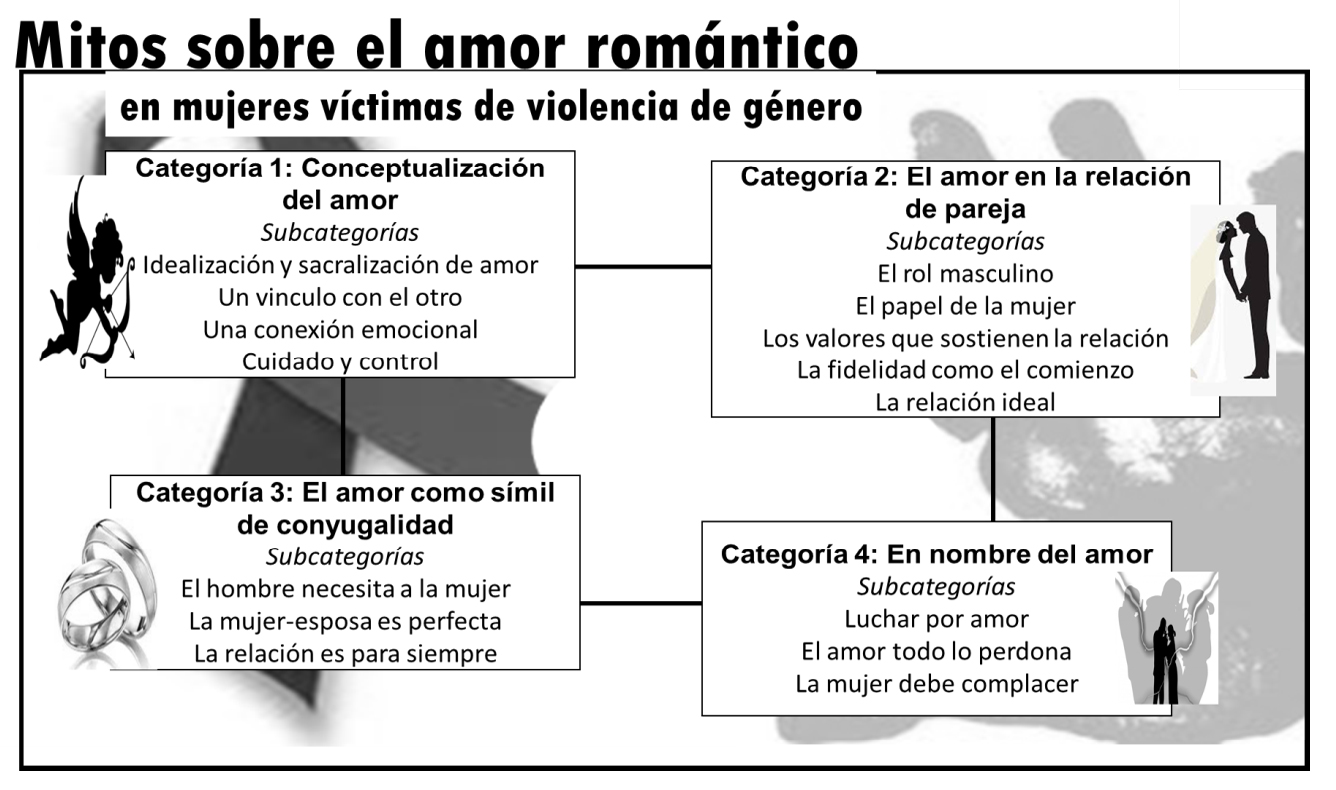

A efectos de responder a la pregunta de investigación enunciada al inicio, a saber: ¿cómo son los mitos sobre el amor romántico en mujeres víctimas de violencia de género?, se procedió a analizar con detenimiento la información de las cuatro entrevistas, para comprender desde lo hermenéutico la posición de cada una de las mujeres y sus concepciones sobre el amor, que pudieron sostenerlas dentro de una relación de pareja en la cual eran violentadas de distintas formas, según ellas mismas describieron. Además, se contó con la opinión del panel de expertos, en la triangulación, que ayudó a dar forma a la presentación final de categorías y subcategorías que se muestra en la Figura 1 y se discute, a la luz de las teorías y antecedentes, posteriormente a la definición de estos términos en función del discurso que fue estudiado.

Figura 1

Mitos sobre el amor romántico en mujeres víctimas de violencia de género

Categoría: Conceptualización de amor: la mujer que ha sido o es víctima de violencia de género, parece tener una definición del amor distinta, que está basada en la delicadeza, la dulzura, ternura y emociones positivas; que también se asocia con la convivencia entre las personas, especialmente cuando se trata del amor de pareja. Además, hay una visión idealista, como si se tratase de algo supremo y divino y una visión polarizada, solo se ve la dimensión ideal, el deber ser y no lo real, lo que es. Que no admite imperfecciones o que no está relacionado con aspectos negativos del ser humano o producto de las interacciones con el otro. Las subcategorías que emergieron al respecto fueron: idealización y sacralización del amor, un vínculo con el otro,

Subcategoría Idealización y sacralización del amor: para la mujer el amor es una cuestión divina, que viene de Dios y eso le da un sentido de espiritualidad que lo hace una experiencia inefable, una fuerza y motivo para vivir, que lo convierte en la emoción más importante para ellas. Además, es lo bonito y lo mejor, lo cual refiere una percepción abstracta del mismo, visto como algo perfecto e incomparable. Para ejemplificar, se tomaron las siguientes citas:

“…el amor para mi es Dios y si es Dios es todo bueno, es la parte bonita de la vida...” (I1, L: 5-6).

“…el amor es lo que nos empuja y nos da fuerza para seguir adelante…” (I2, L: 5-6).

“Es el sentimiento más puro y profundo que existe entre las personas, entre los seres humanos, entre los hijos los padres, las parejas los amigos…” (I3, L: 2-3).

Subcategoría Un vínculo con el otro: corresponde al nexo que se forma con otra persona, motivado por el amor. Así, se trata de estar con alguien más, que puede ser la familia, los hijos y la pareja, puesto que, de forma general, las mujeres consideran el amor como el apego y la unión que se tiene con diferentes personas, dentro de la convivencia cotidiana, el cual conlleva a la felicidad. Como ejemplos, se extrajeron los siguientes hilos discursivos:

“…es como la base primordial a todas las convivencias o a todo tipo de pareja, como de pareja de esposos, entre hijos, entre la familia…” (I1, L: 3-4).

“…es convivencia es la manera de llevarse los seres humanos porque el amor no es nada más físico porque el amor no se siente por un hombre o por una mujer se siente por un hijo, por un vecino por un amigo…” (I2, L: 2-5).

“Porque el amor es un vínculo que une a las personas, y si tú quieres a una persona vas a tratar de hacerla feliz…” (I3, L: 6-7).

“…nos permite unirnos con otras personas, el amor hace que uno se preocupe por los demás, que uno quiera el bienestar de otras personas y su felicidad” (I4, L: 2-4).

Subcategoría Una conexión emocional: sentimiento y emociones como la dulzura, ternura o lo sublimen definen al amor desde la perspectiva de las mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Esta emocionalidad es una base para el apego que se tiene con el otro al que se ama, es un aspecto sobre el cual descansa la relación y se mantiene la unión, a pesar de lo negativo o de las situaciones desfavorables que puedan tener el lugar. A modo de ilustrar, se presentan las siguientes líneas discursivas:

“…el amor para mí es un sentimiento delicado, puro…” (I1, L: 1).

“…para mí el amor es un sentimiento bonito” (I4, L: 2).

Subcategoría Cuidado y control: otra forma de definir el amor es mediante el sentido de protección que aquel que ama tiene respecto al ser amado. La mujer, desde una posición de subordinación, siente que el hombre cuando quiere se vuelve una figura que la regula e incide en su comportamiento y su forma de ser. Incluso, algunas mujeres sienten que este rol masculino es fundamental para sentirse seguras y queridas por la pareja. A modo de ejemplo, se tomaron las siguientes citas:

“…a mí me gusta un hombre muy hombre en todo el aspecto en todo el sentido de todo, o sea un hombre que represente que saque la cara, o sea a mí me gusta decir yo tengo un hombre, yo tengo un varón a mi lado…” (I1, L: 43-46).

“…me hace sentir que él me ama porque me está cuidando, creo que está bien que lo haga porque yo fui criada de esa manera…” (I3, L: 44-46).

“…el hombre debe de tratar a su esposa o novia como la reina que es, el hombre debe encargarse de todo lo que esa mujer y su familia necesite…” (I4, L: 96-98).

Categoría: El amor en la relación de pareja: el sentimiento que une al hombre y a la mujer dentro de una relación romántica puede cambiar un poco respecto a lo que ellas consideran como amor hacia cualquier persona. Además, las mujeres presentan una perspectiva diferente cuando valoran el rol masculino y femenino dentro de la pareja, el cual suele apegarse a estereotipos de género y culturales; del mismo modo, se observan algunos puntos importantes sobre el significado que le atribuyen en cuanto a los valores y la manera en la que se puede mantener la exclusividad sexual y afectiva. Para comprender mejor lo planteado, se describieron cinco subcategorías: el rol masculino, el papel de la mujer, los valores que sostienen la relación, la fidelidad como el comienzo y distintas responsabilidades.

Subcategoría El rol masculino: se trata del papel que la mujer considera el hombre debe tener dentro de la relación de pareja, el cual se apega a los estereotipos tradicionales de la cultura occidental del hombre proveedor, que trabaja y debe ser atendido por la mujer. En este orden de ideas, el hombre debe ser el apoyo principal, el que guía el hogar y ayuda a la mujer a tomar decisiones, por ser una figura de respeto, autoridad y control. Se suma a esta concepción, la necesidad de que el hombre, al menos para algunas mujeres, se preocupe por ellas, por conversar y estar presente, no solo como el benefactor económico del hogar. Para comprender lo expuesto, se presentan las siguientes citas:

“…en un problema que lo necesite, en una emergencia, que yo no sepa que hacer y que por lo menos él tenga una mente más amplia y él me ayude a pensar que diga vamos a emprender vamos a buscar entre los dos vamos a hacer algo…” (I1, L: 58-61).

“…ellos piensan, ahí tienes tu comida, las cosas que necesitas, ya estas satisfecha, ya yo cumplí mi rol como padre y hombre de proveer, pero no preguntan mira mija como están las cosas, que paso aquí, como solventaste, como pasaste el día…” (I2, L: 88-91).

“…Es ese hombre que representa, que saca la cara por ti, que anda contigo en la calle, que no le importa defendernos si un hombre me falta el respeto que él lo encare para mí eso es machismo…” (I3, L: 218-220).

“…debe de ser responsable con las cosas de la casa, la comida, la escuela, en fin, de todos los gastos, el hombre debe ser cariñoso, atento, amable, considerado, fiel, respetuoso y lo más importante debe de ayudar a su pareja a surgir…” (I4, L: 98-101).

Subcategoría El papel de la mujer: se refiere al rol que debe ejercer la mujer dentro de la relación de pareja, el cual, de manera similar al del género masculino, se apega a los estereotipos de género occidentales, aquella debe estar en la casa, dedicada al marido o pareja, sumisa y no exigente, comprensiva. Es un rol donde se dejan a un lado las necesidades y deseos de la mujer para estar dispuesta siempre para el hombre. Las siguientes líneas discursivas son ejemplo de lo expuesto:

“…el comportamiento de la mujer debe ser apropiado para cada momento…” (I1, L: 27).

“…tenemos que ser la parte madura, nosotras somos siempre la parte madura, nosotras somos siempre las que le damos a la pareja la manera de funcionar, y siempre los errores recaen en nosotras, y las virtudes son normales, a nosotras nunca nos agradecen nada, es triste, pero eso pasa…” (I2, L: 23-27).

“…tratar por todos los medios que las cosas funcionen, de que todo vaya bien, de complacer a la pareja, a su esposo, a su marido, a su novio, y que su pareja también la complazca a ella y la escuche, que haya comunicación que haya lealtad…” (I3, L: 14-17).

“…la mujer debe ser tranquila, calmada, serena, inteligente, no debe ser escandalosa, ni grosera, ni vulgar, ella debe respetarse y respetar a los demás, la mujer cuando está en una relación debe aceptar que debe de hacer ciertos cambios en su vida para que la relación funcione…” (I4, L: 11-15).

Subcategoría Los valores que sostienen la relación: las mujeres consideran que existen una serie de criterios fundamentales sobre los cuales debe descansar la relación de pareja para que ésta sea exitosa, funcional y duradera. Son comunes el respeto, la comunicación y la confianza; pero también aparecen otros aspectos como el acompañamiento, la tolerancia y el aceptarse a sí mismo y al otro como personas con cualidades y defectos que llegan a acuerdos para la convivencia. Sobre este tema, se ejemplifica con las siguientes frases:

“…primeramente, el respeto, comunicación, el amor, quizás también podríamos decir la ayuda, quizás para mi esas son unas de las bases fundamentales…” (I1, L: 8-10).

“…Primero la confianza, segundo la tolerancia, tercero la aceptación…” (I2, L: 8).

“…El amor, la comprensión, la lealtad, la comunicación…” (I3, L: 11).

“…La comunicación, el amor es fundamental…” (I4, L: 6).

Subcategoría La fidelidad como el comienzo: la monogamia, la exclusividad afectiva y sexual es una cualidad fundamental de la relación de pareja, tiene un gran valor para las mujeres, quienes la destacan como un aspecto aparte, que tiene uno de los primeros lugares y funciona como una base para el establecimiento de una relación sólida, en la cual exista lealtad desde ambas partes. Los siguientes referentes textuales sirven como ejemplo:

“…que te sea fiel, fiel en el sentido amoroso y fiel en el aspecto de que, si voy a apostar a ella…” (I1, L: 64-65).

“…fidelidad, ayuda, preocupación por la salud y el bienestar del otro…” (I4, L: 134-135).

Subcategoría La relación ideal: es la idealización de la pareja, una díada que se ajusta a los anhelos y deseos más profundos de la mujer, quienes consideran aspectos fundamentales que asocian con una relación idílica, en la cual todo funcione perfectamente y ambos miembros participen con la misma intensidad. Es conveniente aclarar que para algunas mujeres este idilio no existe, sino que se vuelcan a una visión más realista de la pareja. Para tener un ejemplo, se citaron las frases:

“…para mí sería aquella que la domine el respeto, la sinceridad, el amor, la comunicación, el ayudarnos mutuamente, el apoyarnos mutuamente…” (I1, L: 74-75).

“…un hombre con defectos no es la pareja ideal, pero es tu pareja y ese karma es así, entonces nadie es perfecto, las relaciones perfectas no existen porque en cada hogar hay problemas, o sea la felicidad son ratos momentáneos…” (I2, L: 134-137).

“…donde hay comprensión donde de verdad haya un vínculo de amistad, que, por supuesto va más allá que eso, pero no se debe perder el vínculo, el respeto, la camaradería, que podamos conversar de todo sin tabús, con la confianza de uno poder decir lo que sea…” (I3, L: 171-174).

“…en la que el hombre no me ame solo por mi físico, una en la que el hombre me quiera ayudar a surgir, una en donde haya amor, respeto, consideración…” (I4, L: 132-134).

Categoría: El amor como símil de conyugalidad: para las mujeres que han sido víctimas de violencia de género la relación de pareja debe tener una característica fundamental, ser duradera y llegar a la unión de convivencia representada en el matrimonio o el concubinato; lo importante es compartir el hogar y ser una pareja de hecho, que construyan un hogar y conformen una familia, dado que es sinónimo de estabilidad y es parte de lo que consideran debe ser el amor. Emergieron tres subcategorías: el hombre necesita a la mujer, la mujer-esposa es perfecta y la relación es para siempre.

Subcategoría El hombre necesita a la mujer: se tiene la creencia de que el hombre depende de la mujer, especialmente de su esposa o concubina, para poder vivir tranquilamente, ya que ésta es quien le ayuda en labores domésticas que no le corresponden en totalidad al género masculino. Además, se refleja la creencia, por parte de algunas informantes, que el hombre no tiene la capacidad de estar solo. Las verbalizaciones a continuación ilustran lo descrito:

“…él es un hombre que no está acostumbrado a vivir sin pareja, y tampoco es hombre de una sola mujer, en estos momentos no sé si tendrá otra…” (I1, L: 94-95).

“…la mujer es valiosa, que el hombre es valioso, pero si somos, si nosotras no hubiéramos venido a este mundo la sociedad no existiera, por algo estamos aquí…” (I2, L: 64-67).

“…tengo que estar siempre en casa dispuesta, ahí preparada…” (I3, L: 32).

Subcategoría La mujer-esposa es perfecta: estas mujeres, quizá como parte de su sistema de creencias que les hace sostener y mantener una relación en la cual son violentadas, han normalizado la postura de una esposa que debe ejercer todos los roles domésticos, de contención y cuidados dentro del hogar. Es decir, dejan ver la idea de que la mujer, para considerarse como buena y adecuada por el hombre, tiene que ser la madre y ama de casa perfecta, sin quejas, con un hogar reluciente y sumisa ante la figura masculina a quien sirve. Al respecto, se tomaron los siguientes hilos discursivos:

“…la normalidad es que la mujer tiene que ser madre y tiene que ser una madre perfecta, una esposa perfecta, tiene que ser una administradora perfecta, no solo de dinero sino también de tiempo, de cariño de problemas, lo anormal es no hacerlo…” (I2, L: 34-37).

“…a ellos hay que atenderlos en todos los sentidos hay que buscarles la ropa, plancharla, tenerla en la cama lista para que ellos la usen…” (I3, L: 179-181).

“…nosotras también debemos ser atentas con los hombres, hacerle la comida que a ellos les gusta, tener la casa limpia, lavar la ropa, cuidar a los hijos, la mujer es quien se encarga del hogar y de mantener sólida y unida a la familia…” (I4, L: 23-26).

Subcategoría La relación es para siempre: se refiere al compromiso que la mujer considera se debe tener con la pareja como si fuera un tercero. Debe ser una relación duradera, que sea estable y prolongada en el tiempo, a pesar de las adversidades y las situaciones negativas que se pueden experimentar; por lo cual ellas deben cambiar y estar dispuestas a ser neutras en las discusiones o agravios, porque tienen la creencia de que el matrimonio es para toda la vida. Como ejemplos, se extrajeron las frases:

“…que tomen buenas decisiones, el hombre que piense en un futuro con una mujer, con sus hijos en un hogar en una familia…” (I1, L: 70-72).

“…una relación armoniosa es comprender que es una persona que tu escogiste y que va a ser tu muleta hasta el final de tus días…” (I2, L: 142-143).

“…Si debería durar, por encima de cualquier cosa uno debe luchar y permanecer para que ese vínculo permanezca y perdure en el tiempo…” (I3, L: 195-196).

Categoría: En nombre del amor: corresponde a todo aquello que las mujeres que han sido víctimas de violencia de género están dispuestas a hacer por mantener la relación de pareja, al considerar que el amor debe aguantar y tolerar cualquier situación, porque es un sentimiento fuerte capaz de dejar atrás eventos negativos y superarlos, para seguir adelante. Para ellas, el amor debe perdonar, luchar y olvidar, a través de una actitud complaciente hacia el hombre. Se elaboraron dos subcategorías: el amor todo lo perdona y la mujer debe complacer.

Subcategoría El amor todo lo perdona: las disculpas y el perdonar al otro sin detenerse a reflexionar sobre lo ocurrido o los agravios que se han podido recibir es una parte de lo que estas mujeres harían por amor y para mantener la relación a lo largo del tiempo porque es lo que han aprendido y consideran fundamental en su rol de género; incluso, se llegan a asumir culpas solamente para que el hombre no se sienta ofendido y se perdonan diferentes agravios por tener un hogar sólido, o al menos así lo creen, para sus hijos. Como ejemplos, se tienen las siguientes frases:

“…hay pequeñas cosas de la relación que a mí me molestan, pero no vienen al caso, y yo no me voy a molestar por algo que me va a perjudicar la relación y que en realidad no tiene importancia…” (I2, L: 187-189).

“…Aguanté por muchos años al papá de mis hijos, por el hogar, por mis hijos, por mi familia, por querer mantener una familia y por mantener al papá de mis hijos cerca a nosotros aguanté muchas cosas por amor…” (I3, L: 244-246).

“…fíjate si nosotras llevamos las cosas con calma, y no le prestamos atención a algunas cosas y las dejamos pasar entonces no se generan problemas ni discusiones…” (I4, L: 72-74).

Subcategoría La mujer debe complacer: una actitud de sumisión, aceptación y servilismo es para estas mujeres una base importante de lo que ellas consideran como apropiado. Para ellas, aparentemente, el amor significa complacer al hombre, cumplir con sus exigencias, normas y límites, como si aquel siempre estuviera en lo correcto y sin darse cuenta de que ellas mismas se pierden y diluyen para no crear conflictos y hacer que el otro se sienta feliz. Para ejemplificar, se tienen los siguientes textos:

“…En atenderlo, en no hacer que se moleste por tonterías, en no llevarle la contraria, ni generar conflictos en la relación, porque si tú quieres hacer feliz a tu pareja y permanecer en la relación debes buscar complacerlo lo más que se pueda…” (I3, L: 19-22).

“…Cuidándolo cuando está enfermo, dándole cariño, haciéndole la comida que le gusta, aunque estemos molestas a los hombres hay que atenderlos porque si ellos trabajan nosotras debemos atenderlos y tratarlos bien como unos reyes…” (I4, L: 157-160).

Los mitos del amor son visibles en las mujeres que han sido víctimas de violencia de género en distintos aspectos de significado que tiene para ellas amar y establecer una relación de pareja. En primer orden, el amor se nota como algo divino, que supera la humanidad misma y le da una especie de sacralización porque proviene de Dios y se debe respetar como un mandamiento en el que la pureza, lo bonito, la dulzura o la ternura prevalecen como aspectos fundamentales, que unen a las personas entre sí a través de la conexión sentimental.

Asimismo, el amor es cuidado y control, porque es como el hombre le demuestra a la mujer que la ama, a través de la protección y la regulación de lo que hace o cómo lo hace. No obstante, esta impresión sobre lo que significa el amor se torna negativa, pues se trata de una condición de dominador – subordinado, en la cual la mujer toma el papel de sumisa y pasiva ante las decisiones de su pareja; porque, desde su posición y creencias, es lo que está bien: el rol masculino-machista, en el cual el hombre es superior y la mujer se supedita a él.

Entonces, hay una visión idealizada en la cual los deberías son la base y no la situación real que se tiene con la pareja y el rol que se supone la mujer toma dentro de la relación. Tal como lo refiere Yela (2003), estas mujeres basan el significado que le dan al amor en creencias imposibles, en parámetros sociales y estereotipos que no son del todo funcionales, sino que más bien generan riesgos y conductas no adaptativas dentro de la díada con la pareja, al aceptar que los abusos son una expresión del amor, normalizan el control y minimizan las distintas formas de violencia, especialmente aquellas de tipo verbal y psicológico.

Hay una permisividad: se le permite al otro controlar, decidir, manejar, dejar la propia vida en sus manos, todo ello en nombre del amor; por lo que se aprecia lo referido por Ellis (1990), respecto a mitos como una creencia absolutista, pues cuando se idealiza el amor también se idealiza a la pareja que se supone ama en forma recíproca. Así, lo ideal es el sentimiento, allí radica la perfección, en creer que el otro la ama porque cumple con su rol de macho, porque es el vínculo que las hace felices y no se puede romper, ya que el hombre cumple los deberías más no se ajusta a las realidades.

Este resultado en particular coincide plenamente con lo descrito por Bonilla y Rivas (2020), pues encontraron implicaciones religiosas en el amor romántico: proviene de Dios, Dios es su base y se debe a la divinidad; del mismo modo, hay una posición de desequilibrio en la cual el hombre es superior a la mujer y ella es sumisa y abnegada, no puede ni debe rebelarse ante su pareja, porque es él quien lleva la relación, es la cabeza y el jefe del hogar, por extensión, de la pareja.

En correspondencia con lo anterior, hay valores sobre los cuales descansa la relación de pareja, que son independientes del matrimonio, pues se supone que deben ser una base construida en el noviazgo y que se ha de fortalecer con el lazo conyugal. Así, como lo refiere Yela (2003), aparecen el mito de la media naranja y el mito del emparejamiento; el primero porque estas mujeres manifiestan estar con una persona predestinada y no poder dejarla en ninguna fase de la relación porque es su ideal, lo que también es una base para la tolerancia de las situaciones de abuso, ya que creen que no tienen la posibilidad de encontrar otro hombre y que aquel es el único para sus vidas. El segundo, alude a aceptar cualquier forma de trato, aun cuando existan signos visibles de violencia porque la mujer necesita la pareja para ser feliz.

En la relación de pareja de la conyugalidad, está el mito del matrimonio o la convivencia; Yela (2003), explica que la unión formal consolida el amor romántico. Es decir, el noviazgo es una relación de pareja que permite conocerse y establecer los vínculos emocionales con el otro y en este escenario también se tolera y llega a normalizar la violencia, con base en el ideal de la media naranja y el hombre único; mientras que en el matrimonio y/o la cohabitación se tiene la confirmación de que el amor ideal solo existe en pareja, amar es igual a estar casado y por ello la mujer está en la posición de aceptar pasivamente lo que el hombre disponga, para evitar el rompimiento.

Este escenario fue semejante al descrito por Clemente (2022), ya que las mujeres víctimas de violencia de género, en ambos estudios, muestran una ideología de anulación femenina, en la que el hombre tiene el papel más importante y ellas deben hacer todo lo posible por mantenerlo a su lado, incluso, tolerar abusos y situaciones de violencia; porque el ideal del amor la invita a soportar al otro, complacerlo a costa de sus propios deseos; pues tienen la creencia de que es el propósito del matrimonio: soportar como muestra de amor y de continuidad de la relación de pareja.

Este tipo de apego, término que ha de existir dentro de la relación en distintas formas, puede enmarcarse en un cuadro patológico en atención a lo referido por Hazan y Shaver (1987), puesto que las mujeres han aprendido que el hombre es el jefe del hogar, por ello deben ser sumisas y que el matrimonio es para siempre porque es la muestra de amor más real, ya que implica compromiso con entrega incondicional; lo que permite suponer que desarrollan apegos ansiosos siempre con el temor de que el otro la deje sino es lo suficientemente buena o no cumple a cabalidad con su rol.

Por otra parte, la fidelidad y exclusividad que viene con la monogamia fueron también mitos del amor romántico que reflejaron las mujeres víctimas de violencia de género y que concuerda con los resultados de Oliveros (2019). El hombre perfecto en la relación de pareja ideal es fiel, amoroso y atento, fiel en lo sexual y en lo emocional, es un importante valor que sostiene la relación de pareja en cualquiera de sus formas (noviazgo, matrimonio, concubinato); pero, más allá de esta característica arquetípica, que las propias mujeres asumen no se cumple porque el hombre tiene otras necesidades fuera de casa; la mujer sí debe consagrarse al hombre y mantenerse solo para él.

Es así como aparece la imagen de la esposa perfecta: esa que está ahí siempre, que no se queja, que todo lo soporta y que acepta todo lo que viene del hombre porque es su deber. Según lo referido por Deza (2011), esta imagen de la mujer idónea es una base constante en las relaciones en las que se experimenta violencia de género, porque la mujer ha internalizado el papel de sumisión y sacrificio, para entregarse al otro con abnegación, minimizan sus intereses, solo para complacer al hombre con una postura intachable, aunque igual no la ayuda a no ser violentada.

Para entender lo anterior, la entrega incondicional no es un garante de que el hombre no actuará con violencia; por el contrario, como se reflejó en la investigación y que también fue reportado por Picado et al. (2019), hace que aquel sienta que tiene todo el derecho sobre la mujer, y cuando ella rompe la abnegación, sumisión o la aceptación, debe ser castigada para que retome su posición de menor nivel y siga dispuesta a enaltecer a su marido o acompañante, sin objeciones.

Por otro lado, las mujeres presentaron el mito sobre el amor romántico de omnipotencia, como lo denomina Yela (2003), que, para sus situaciones en particular, consiste en pelear por la relación, mantener una actitud de aceptación para que el otro vea que se puede continuar a pesar de las situaciones negativas. La mujer persevera y aguanta lo que el hombre hace, infidelidades, humillaciones, vejaciones, carencias económicas. Para ellas, es transcendental tener el hombre al lado, porque es parte de lo que es ser una buena mujer, sin importar si lo que vive en su particular, atenta contra su integridad física y emocional.

Este mito también tiene connotaciones religiosas, por lo que se hace creer que el amor todo lo puede y todo lo debe soportar, lo cual es irracional, engañoso, conllevan a la formación y mantenimiento de relaciones insanas, como lo refiere Yela (2003); que en el caso de la investigación, tienen una dinámica de violencia de género: mujeres son maltratadas y abusadas física y verbalmente; pero ante el compromiso que implica para ellas el matrimonio, según Sternberg (2004) y sus creencias absolutistas, insisten en estar dentro de esa relación para evitar sentirse frustradas por el rompimiento o juzgadas por no saber complacer a la pareja, en detrimento de su bienestar.

De acuerdo con lo planteado, se aprecia lo referido por Bosch et al. (2012): los mitos sustentan relaciones insanas, tóxicas, con violencia de género cotidiana y se presenta en diferentes formas que minimizan la personalidad de las mujeres, quienes prefieren mantenerse sumisas ante el hombre, dentro del rol de la pareja perfecta, antes que dar por terminado el matrimonio, pues se supone que la pareja está atada a la conyugalidad y ésta al amor, con eslabones irrompibles, que deben tolerar cualquier situación como parte de lo que, para ellas, es el significado de amar y ser amadas.

Las mujeres víctimas de violencia de género presentan fuertes creencias absolutistas sobre el amor y cómo deben manifestar y demostrar a sus parejas románticas-conyugales este sentimiento que es divino, puro, sublime y forma, desde sus percepciones, vínculos irrompibles sostenidos en el tiempo, y fortalecen el compromiso matrimonial, aun cuando la intimidad y la pasión hayan mermado. El amor es la base, según ellas, para tolerar las situaciones de abuso, ya que son parte de la protección y cuidados que el hombre provee, el control y los celos son formas de amar masculinas, además que ellas sienten la necesidad de ser cuidadas y sometidas, porque el hombre es superior, por lo que han normalizado estas situaciones de supeditación.

Asimismo, el para siempre se vuelve un justificativo, porque ellas han aprendido que el amor dura toda la vida y el matrimonio por igual y que complaciendo al hombre en todo, incluso en ser ellas el objeto de la violencia, demuestran al otro que son capaces de estar ahí, por encima incluso de ellas mismas, para sostener la relación tal como se le enseña y como ellas creen debería ser. En este sentido, los deberías forman parte importante de los hilos conductores del amor, como si se tratase de un manual y de reglas a cumplir para que las mujeres sean esposas y madres perfectas que viven dentro del matrimonio perfecto.

Para responder a ¿cómo son los mitos sobre el amor romántico en mujeres víctimas de violencia de género?, primero se mencionan los que se encontraron: mito de la media naranja, mito del emparejamiento, mito de la exclusividad que se relaciona con el mito de la felicidad, mito de la omnipotencia, mito del matrimonio o la convivencia y mito de los celos. Luego, se explica que estos son predominantes, con demostraciones cognitivas y conductuales que le hagan saber al otro su incondicionalidad y con una especie de distorsión emocional que las hace sentirse amadas en medio de situaciones de abuso de distinto tipo.

En función de lo discutido, se sugiere al personal de salud mental la conformación de equipos multidisciplinarios, psicólogos, sociólogos, terapeuta familiar, terapeuta de pareja, sexólogos, que agrupados elaboren un plan para la atención de las víctimas de violencia de género con base específica en el tema de los mitos románticos. El principio del mismo sería desmentir con hechos científicos y empíricos cada uno de los mitos; luego trabajar con aspectos de la mujer como autoestima, autoconcepto, toma de decisiones y proyecto de vida, para fomentar su independencia y autonomía.

A futuros investigadores se recomienda seguir con la línea de investigación, pues el tema de la violencia de género no debe darse por sentado; al contrario, es necesario e indiscutible continuar en la formulación de conocimientos que expliquen por qué sigue ocurriendo, qué factores cognitivos se han instalado en la mujer para justificar este escenario, aun cuando muchos estudios insisten en sus riesgos y efectos nocivos. Del mismo modo, se pueden realizar investigaciones cuantitativas para establecer qué mitos son más comunes en distintas mujeres con diversas características, a fin de determinar si el entorno sociocultural incide en la formación y mantenimiento de estas creencias.

- Referencias

Aguirre, W. y Caisatoa, J. (2021). Los mitos del amor romántico y su influencia en la violencia durante el noviazgo en estudiantes universitarios de la carrera de Pedagogía de la Lengua y Literatura de la Universidad Central del Ecuador, en la ciudad de Quito, durante el periodo 2021-2021. (Tesis de Grado, Universidad Central del Ecuador). Quito, Ecuador. https://www.dspace.uce.edu.ec/entities/publication/ecbaf38f-6dbe-4f38-be5e-9c0f16af1cd2

Aragonés, R., Farran, M., Guillén, J. y Rodríguez, L. (2018). Perfil psicológico de víctimas de violencia de género, credibilidad y sentencias. (Trabajo de investigación, Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada). Catalunya, España. https://www.codajic.org/sites/default/files/sites/www.codajic.org/files/Perfil%20psicol%C3%B3gico%20de%20v%C3%ADctimas%20de%20violencia%20de%20g%C3%A9nero,%20credibilidad%20y%20sentencias..pdf

Bonilla, E. y Rivas, E. (2020). Diseño y validación de la Escala de Mitos del Amor Romántico. Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación – e Avaliação Psicológica, 4(57), 119-136. https://doi.org/10.21865/RIDEP57.4.09

Bonilla, E. y Rivas, E. (2021). Creencias sobre el amor romántico y las relaciones íntimas: implicaciones en jóvenes de la Comunidad de Madrid. Informes Psicológicos, 21(2), 243-257. https://doi.org/10.18566/infpsic.v21n2a15

Bosch, E., Ferrer, V., Navarro, C. y Ferreiro, V. (2012). La violencia contra las mujeres: el amor como coartada. Antrophos.

Clemente, V. (2022). Los mitos del amor romántico y la violencia psicológica hacia la mujer. Una mirada desde el Psicoanálisis. (Tesis de Maestría, Universidad Católica Santiago de Guayaquil). Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/17749/1/T-UCSG-POS-PSCO-99.pdf

Cubells, J. y Casamiglia, A. (2015). El repertorio del amor romántico y las condiciones de posibilidad para la violencia machista. Universitas Psychologica, 14(5), 1681-1694. https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy14-5.rarc

Deza, S. (2012). ¿Por qué las mujeres permanecen en las relaciones de violencia? Avances en Psicología, 20(1), 45-55. https://doi.org/10.33539/avpsicol.2012.v20n1.1942

Ellis, A. (1990). El amor y sus problemas. Aplicaciones clínicas de la terapia racional.

Esteban, M. y Távora, A. (2008). El amor romántico y la subordinación social de las mujeres: revisiones y propuestas. Anuario de Psicología / The UB Journal of psychology, 39(1), 59-73, https://raco.cat/index.php/AnuarioPsicologia/article/view/99354

Ferrer, V., Bosch, E. y Navarro, C. (2010). Los mitos románticos en España. Boletín de Psicología, 99, 7-31. https://www.uv.es/seoane/boletin/previos/N99-1.pdf

Flores, V. (2019). Mecanismos en la construcción del amor romántico. La ventana. Revista de Estudios de Género, 6(50), 282-305. https://acortar.link/EHAkZ0

Hazan, C., y Shaver, P. (1987). Romantic Love Conceptualized as an Attachment Process. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 511-524. https://doi.org/10.1037/0022-3514.52.3.511

Illouz, E. (2010). El consumo de la utopía romántica: el amor y las contradicciones culturales del capitalismo. Katz.

Lagarde, M. (2001). Claves feministas para la negociación del amor. Puntos de Encuentro.

Maureira, F. (2011). Los cuatro componentes de la relación de pareja. Revista Electrónica de Psicología Iztacala, 14(1), 321-332. https://www.revistas.unam.mx/index.php/repi/article/view/24815

Nussbaum, M. (2005). El conocimiento del amor: ensayo sobre filosofía y literatura. Kaidós.

Oliveros, M. (2019). Deconstrucción del amor romántico: mitos y narrativas. (Tesis de Grado, Pontificia Universidad Javeriana). Bogotá, Colombia. https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/46711/Tesis%20Mari%CC%81a%20Jose%CC%81%20Oliveros%20P.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Picado, E., Yurrebaso, A., Álvarez, S. y Martín, F. (2019). Creencias sobre el amor romántico y violencia de género. Un estudio con víctimas y agresores en población penitenciaria. Apuntes de Psicología, 37(1), 47-52. https://www.apuntesdepsicologia.es/index.php/revista/article/view/784

Piñeiro, Y., Yela, C. y Piñuela, R. (2022). Mitos románticos en muestras de hombres agresores y no agresores. Revista Prisma Social, (37), 265–289. https://revistaprismasocial.es/article/view/4695

Sternberg, R. (2004). A triangular theory of love. En Reis, H.yRusbult, C. (Eds.). Closerelationships: Key readings.Psychology Press

Yela, C. (2003). La otra cara del amor: mitos, paradojas y problemas. Encuentros en Psicología Social, 1(2), 263-267.

- conflicto de interés

Los autores indican que no existe relación financiera o personal alguna que pudiera dar lugar a un conflicto de intereses en relación con la elaboración de este artículo.