Percepción femenina venezolana sobre la violencia de género

Venezuelan female perception of gender violence

Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela

E-mail: andreaboscan0603@gmail.com

Admisión: 06-11-23

Aceptación: 24-11-23

La investigación tuvo como objetivo comprender la percepción que tienen las mujeres venezolanas ante las situaciones de violencia de género, considerando que cada experiencia es vivida de forma individual y que cada mujer le otorga un significado propio a los eventos que experimenta. Para ello, se optó un enfoque cualitativo, se utilizó el método fenomenológico y aplicó las entrevistas semiestructuradas a cuatro mujeres venezolanas residentes en el país, con edades comprendidas entre los 22 y los 57 años, que han vivido experiencias de violencia de género. La información obtenida fue analizada y categorizada, revelando el rol cultural como un factor determinante. Se evidenció la normalización de la sumisión, la aceptación del maltrato y la desesperanza como sentimientos comunes entre las víctimas, quienes a menudo ven la huida como la única salida. Estos hallazgos sugieren que la violencia de género es percibida como un constructo negativo arraigado en creencias culturales.

Palabras clave: Violencia de género, percepción, mujeres venezolanas, normalización, fenomenología

Abstract

This research aimed to understand Venezuelan women’s perceptions of gender-based violence, acknowledging that each experience is unique and that each woman assigns her own meaning to the events she undergoes. To achieve this, a qualitative approach was adopted, employing a phenomenological method, and semi-structured interviews were conducted with four Venezuelan women residing in the country, aged between 22 and 57, who had experienced gender-based violence. The information obtained was analyzed and categorized, revealing the cultural role as a determining factor. The normalization of submission, the acceptance of abuse, and hopelessness were evident as common feelings among the victims, who often see escape as the only way out. These findings suggest that gender-based violence is perceived as a negative construct rooted in cultural beliefs.

Key Words: Gender-based violence, perception, Venezuelan women, normalization, phenomenology

Como Citar: Boscán-Petit, A. (2024). Percepción femenina venezolana sobre la violencia de género. Sistemas Humanos, 4 (2), 135-153.

- Introducción

Históricamente, la violencia de género ha estado arraigada en la sociedad, donde se ha visto afectada tanto la integridad física como psicológica y emocional de las mujeres, niñas y adolescentes. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas Mujeres (ONU Mujeres, 1995), la violencia de género se define como aquellas acciones intencionales en contra de una o un grupo de personas basada en su género, siendo este caso la violencia contra la mujer. Según datos publicados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2020), alrededor del 30% de las mujeres que han mantenido una relación de pareja han manifestado haber sido víctimas de alguna forma de violencia, sea física, emocional o sexual, por parte de la misma en algún momento de la vida. De acuerdo con Jaramillo-Bolívar y Canaval-Erazo (2018), la violencia de género es un ámbito de desigualdad, donde tanto mujeres como hombres pueden experimentarla, así como también aquellas personas de diferentes identidades de género. Estos autores aluden a que la violencia se basa en una cultura regida por creencias sobre las relaciones de dominación, de poder, sometimiento e inferioridad, mayormente de las mujeres, como hechos normales.

Según la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), se define la violencia contra la mujer como “Todo acto sexista que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial… tanto si se producen en el ámbito público como privado” (p.7). De acuerdo con esta ley, se consideran 19 formas de violencia de género en contra de las mujeres, siendo: violencia psicológica, acoso, amenaza, violencia física, doméstica, sexual, laboral, obstétrica, institucional, por mencionar algunas de las muchas otras situaciones en las cuales las mujeres, niñas y adolescentes son víctimas.

La violencia de género en Venezuela se caracteriza por ser una de las principales causas de riesgo para la integridad, seguridad y vida de la mujer. Si bien no se cuentan con cifras oficiales, existen organismos como Utopix que se encargan de llevar un registro lo más preciso posible de los casos presentados. A su vez, es importante mencionar que la cultura venezolana juega un papel fundamental debido a que las estructuras familiares se rigen por la figura materna, ya que la madre es la encargada de los cuidados y educación de los hijos, alimentación, cuidados domésticos, por lo que se puede pensar en una familia matricentrada.

Sin embargo, la realidad es que, aun cuando la figura paterna en cuestión no se encuentre totalmente presente, esta mantiene el “derecho de poder” sobre la familia. La figura paterna decide qué se puede hacer y qué no, reprende y/o castiga cuando lo considera necesario y nadie lo puede contradecir. Es importante aclarar que esta figura paterna no es exclusivamente para el padre de familia, debido a que es culturalmente común que, cuando el padre no está presente ya sea por separación, abandono o fallecimiento, este puesto es ocupado bien sea por el abuelo, tío, cuñado o hijo varón. Por lo tanto, la sociedad venezolana sigue bajo un mando patriarcal en el que la violencia contra la mujer se ve normalizada entre las generaciones.

Asimismo, el maltrato a la mujer es comprendido como aquel resultado de la interacción de diversos factores, como son la historia de la víctima y el agresor, el macrosistema en el que se incluyen mitos sobre la violencia y la cultura machista, el exosistema que abarca el área del estrés, al igual que las respuestas de las instituciones frente a las denuncias de las víctimas y las redes sociales, y por último el microsistema que se refiere a los conflictos entre los cónyuges (López-Hernández & Rubio-Amores, 2020). Entonces, para entender lo que realmente es la violencia de género se debe de ver bajo una manera integral. Es importante que esta sea comprendida bajo una perspectiva multicausal en la que se toman en cuenta factores culturales, históricos, políticos y socioeconómicos que han dado la apertura hacia un contexto en el que la superioridad del género masculino ha sido reafirmada y difícil de erradicar.

Específicamente en Venezuela, aspectos como la identidad, la sexualidad y las relaciones de poder convierten las situaciones de violencia de género en complejas, debido a que la sociedad está arraigada a creencias culturales, estructuras sociales y prácticas religiosas, donde cada uno aporta a generar violencia, ya que se representa como un instrumento de poder y dominio ante la persona considerada débil (Marcano y Palacios, 2017). Es importante destacar que los autores definen los siguientes factores de riesgo para la consecución de la violencia de género: inicialmente están los factores individuales, donde se encuentran aspectos como el historial de abusos, violencia en la familia nuclear, personalidad, educación y nivel económico.

Además, se presentan los factores relacionales: siendo aquellos conflictos presentados en las relaciones interpersonales, noviazgo, conyugales, familiares o en el entorno en general. Continuando con los factores comunitarios, en este factor se tienen en cuenta las condiciones sociales de la persona, sus actitudes y el aislamiento de la misma. Finalizando, se presentan los factores sociales: que se refieren a aquellas situaciones ancladas en antiguas tradiciones. Esta categorización sobre los distintos factores de riesgo ayuda a visualizar de forma sencilla los primeros signos de una persona que ha sido víctima de violencia de género, lo cual es de gran utilidad al momento de trabajar con estos casos.

Los mismos autores definen que, de acuerdo al enfoque sociocultural, existen diversas causas que desencadenan situaciones de violencia. Aspectos como las instituciones sociales, la propia identidad y la sexualidad dan como resultado que la violencia sea un fenómeno complejo, debido a que querer confrontarla significa tener que deslastrarse de creencias culturales, estructuras sociales, creencias religiosas, entre otras. Asimismo, establecen el impacto social que causa la violencia de género, donde destacan los costos que agregan a la sociedad con respecto al ámbito de la salud, así como también los efectos sobre la productividad y el trabajo, debido a que las mujeres que se encuentran en un ambiente de violencia suelen aportar menos en el área laboral y por lo tanto se genera una pérdida del potencial en la mujer. Entonces, se entiende que existe un devenir socio-histórico y cultural donde, en la minimización de la mujer, muchas veces se permite que se visualice que en las relaciones sociales entre el hombre y la mujer permanece una desigualdad y sentimiento de jerarquía en las mismas.

Continuando con la perspectiva de las influencias sociales en la consecución de la violencia de género, se visualiza que la violencia contra las mujeres conlleva consigo la estructura de la sociedad patriarcal, el cual es un adoctrinamiento socializador que se imparte desde el nacimiento y a lo largo de la vida y la formación del individuo, lo que da como resultado que, en la adultez, estas personas se conviertan en defensoras de sus creencias ideológicas (Jiménez et al., 2013). Por consiguiente, se evidencia que los roles que impone una sociedad patriarcal, según lo que supone debe cumplir el hombre y la mujer, son tradicionalmente machistas. Asimismo, la cultura machista abre paso a la consecución de la opresión del género, por lo tanto, la violencia de género es el resultado de relaciones históricas de desigualdad entre el hombre y la mujer.

Según la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Mujeres (OEA, 2020), el núcleo familiar se ha convertido en el lugar donde todo sucede, ya sea el cuidado, la educación de las niñas y jóvenes, la socialización y el trabajo; situaciones que se han visto agravadas por la emergencia de COVID-19. El trabajo que implica cuidar de las personas aumenta y la respuesta hacia esto debería ser distribuida en partes iguales. Sin embargo, la realidad que se observa es que esta carga no se distribuye de manera justa, sino que recae principalmente sobre las mujeres, donde no se les valora social ni económicamente.

En este orden de ideas, Walker (1978) estableció la dinámica cíclica de violencia conyugal y la causa del porqué las mujeres quedan estancadas en la dinámica violenta de la relación de pareja. Se refiere a un ciclo de tres fases, las cuales varían de acuerdo al tiempo e intensidad dependiendo de cada pareja, denominado “ciclo de la violencia”. Se presenta la primera fase, acumulación de tensiones; fase en la que se generan incidentes menores los cuales, con el paso del tiempo, van generando un clima de temor e inseguridad, donde el factor principal es que su pareja se comienza a enojar fácilmente, y este grita o amenaza. La mujer niega e intenta racionalizar el comportamiento de la pareja. La segunda fase se entiende como el incidente agudo; en la cual comienzan los descargos por medio de los golpes, los empujones o el maltrato psicológico. El agresor tiene la intención de “enseñarle una lección” a la mujer, así es como la víctima es golpeada y experimenta incertidumbre e incredulidad sobre la situación, por lo que se paraliza varios días antes de tratar de buscar ayuda.

Respecto a la última fase, siendo la tregua amorosa; este periodo aparenta ser de relativa calma. El agresor se muestra cariñoso, amable, así como arrepentido por sus acciones, promete que no volverá a ocurrir. Se entiende que esta fase se acorta o llega a desaparecer cuando la segunda fase se vuelve más recurrente y es cuando las mujeres desisten de buscar ayuda. Este aporte da la oportunidad de conocer las vivencias de la mujer en el período de violencia, desde las primeras situaciones hasta las últimas. Es de gran importancia educar y saber reconocer las señales para evitar, en la medida de lo posible, estos casos de violencia.

Como complemento al ciclo de violencia, se observa “El síndrome de la Mujer Maltratada”, el cual se define como un patrón de signos y síntomas que experimenta la víctima, mayormente la mujer, posteriormente a enfrentarse a abusos físicos, psicológicos, emocionales o sexuales, en donde el agresor, mayormente el hombre, agrede ejerciendo poder y control. Se evidencia el abuso como forma para que la víctima haga lo que el agresor desee con ella, con sus derechos y/o sentimientos. Este síndrome es comórbido con el estrés postraumático del DSM-V, ya que la víctima puede llegar a experimentar recuerdos intrusivos del o los sucesos traumáticos, evitación, ansiedad generalizada, aplanamiento emocional, posible depresión, relaciones interpersonales inestables e interrumpidas, imagen corporal distorsionada y/o dolor físico o somático y problemas en las relaciones sexuales (Walker, 2017). De acuerdo con lo anteriormente mencionado, este síndrome explicado por la autora evidencia las consecuencias reales de haber experimentado violencia de género, siendo esto un atentado a la salud mental de la mujer que, aun cuando se tiene conocimiento sobre estas, actualmente sigue normalizada la conducta de agresión como forma de representar el poder de una persona sobre la otra.

Es importante mencionar el impacto psicológico que causa vivir una situación de violencia de género, el cual en muchos casos genera un gran impacto a nivel de la psiquis de la persona. Sin embargo, se reconoce que, a pesar de que se puedan vivir experiencias similares, las reacciones hacia estas dependen a nivel individual, ya sea en grado de intensidad, las habilidades de afrontamiento o los recursos que tenga la persona, así como el apoyo de su entorno, ya sea social o familiar. Igualmente, las características del maltratador influyen sobre las consecuencias psicológicas, sea debido al grado de violencia que este ejerce o al tiempo de duración de la misma hacia la víctima (Zubizarreta, 2004). Esta autora especifica las alteraciones más representativas que se dan en estos casos, siendo entonces la ansiedad: donde explica que la violencia repetitiva mezclada con la tregua amorosa da como resultado un continuo estado de alerta debido a que existe una percepción de amenaza hacia la vida, por lo tanto causa ansiedad en extremo, originando sensaciones continuas de temor, desconcentración, dificultades para descansar y/o pesadillas.

En segundo lugar, se encuentra la depresión. La víctima se encuentra sumergida en el ciclo de la violencia y tiene la creencia de que la conducta de su pareja o del maltratador depende de su propio comportamiento. Por lo cual, intenta cambiar reiteradas veces estas conductas y, si falla en dicho intento, comienzan a generarse sentimientos de culpabilidad y fracaso, más aún cuando reconoce que no puede darle fin a la relación con el agresor. Por consiguiente, se presenta el aislamiento social: siendo la vergüenza social, además de las limitaciones del mismo agresor para disminuir el contacto con su entorno, lo que provoca que la víctima desista y se rinda. Es entonces cuando el agresor se vuelve la única fuente de contacto social, lo que aumenta el control hacia ella y esta se siente cada vez más vulnerable.

A su vez, se encuentran los trastornos psicosomáticos, los cuales se refieren a los padecimientos que experimenta el cuerpo a consecuencia de la alta alteración emocional que se experimenta, donde es posible la aparición de dolores de cabeza, caída del cabello, anemia, ansiedad, alteraciones con el periodo menstrual, entre otras afecciones. Por último, se presentan los trastornos sexuales: que se refieren al momento donde la mujer pierde el interés y deseo sexual, aunado a esto se puede presentar anorgasmia o vaginismo.

Es indispensable aprender sobre cada uno de los impactos que la violencia de género produce en la vida de la persona. El poder conocer las señales de alerta, los signos y síntomas que se presentan en los casos de violencia, así como poder entender la dinámica donde se genera la agresión, permite comprender que el principal impacto es a nivel psicológico, en la percepción que tiene la víctima sobre sí misma, sus creencias y sus capacidades. A su vez, se ve afectado a nivel social, familiar, laboral y sexual.

De acuerdo a la UNICEF (2017) se evidencia que la perspectiva de género que a través de la historia de la humanidad, las mujeres han sido víctimas de oportunidades desiguales en los ámbitos del acceso a la educación, a la salud y a derecho de recibir justicia. Aunado a esto, la visión de género se entiende como la posición en la cual se evidencia la desigualdad existente entre las mujeres, niñas y adolescentes con respecto al hombre, sin embargo, también hace referencia a la construcción de identidades sexuales bajo el enfoque heterosexual que la sociedad considera como normal y obligatoria.

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (2019), la perspectiva que se tiene sobre el género, es entendida como un sistema sociocultural donde se asocia al sexo con valores, creencias, actitudes y comportamientos esperados que determina si la persona es mujer u hombre, son roles y estereotipos que se esperan que las personas sigan para cumplir con los supuestos impuestos por la sociedad. Asimismo, es entendido que las mujeres, niñas y adolescentes son un grupo subordinado y por lo tanto poco relevantes en la sociedad ya que es socialmente aceptado la perspectiva social que privilegia al hombre por encima de la mujer.

Por su parte, Viloria (2021) en su investigación titulada violencia conyugal en mujeres marabinas durante el confinamiento, tuvo como propósito comprender la experiencia de violencia conyugal en mujeres marabinas durante el confinamiento. La muestra se conformó por mujeres entre 20 y 40 años de edad, los resultados demuestran que la experiencia de violencia conyugal es descrita como angustiante, desde la intranquilidad que supone enfrentarse a las reacciones violentas de la pareja, las cuales han aumentado desde el inicio de la pandemia, así como dinámicas de rupturas y reconciliaciones constantes, además, una marcada dependencia económica. La pareja limita las relaciones sociales y familiares, refieren ser calladas y sumisas, por lo cual, manifiestan sentimientos de culpa, vergüenza y temor.

Entonces, el confinamiento por el COVID-19 ha obligado a las víctimas de violencia de género a mantenerse encerradas con su o sus maltratadores, y al conocer que el núcleo familiar es la locación principal donde los actos de agresión tienen sus inicios, este nuevo panorama del confinamiento aumenta el riesgo de violencia contra las mujeres. Asimismo, se observa que intentar denunciar los abusos en situación de emergencia de COVID-19 se vuelve una situación más complicada debido a que los servicios de seguridad para estos eventos no se encuentran preparados para abordar los casos correctamente en esta nueva realidad que se presenta actualmente (OEA, 2020).

Por otra parte, Aiquipa y Canción (2020), presentaron el estudio de mujeres supervivientes de violencia de pareja: factores y procesos psicológicos implicados en la decisión de permanecer o abandonar la relación, el cual tuvo como objetivo el poder identificar y comprender los factores y procesos psicológicos que influyen en la decisión de la mujer para continuar o terminar la relación de donde experimentaba violencia de género. Los resultados indicaron que factores como la dependencia emocional, tendencia protectora y el sistema de creencias irracionales influyeron sobre las mismas para continuar seguir con relación, por otro lado, factores como: la prioridad del bienestar de los hijos y el apoyo del entorno social apresuraron procesos psicológicos de afrontamiento para terminar la relación. Se precisaron las creencias de las mujeres víctimas de violencia de género para tomar la decisión de terminar la relación con el agresor o de quedarse en el ciclo de la violencia.

Es importante comprender que la percepción y cómo esta se relaciona al tema de investigación, siendo entonces la interpretación de lo que la persona vive y siente, por lo que este se refiere a un proceso activo para encontrar la información correspondiente, haciendo distinciones de características entre sí, creando hipótesis adecuadas para posteriormente realizar comparaciones de esta con los datos originales que se poseen, asimismo, se manifiesta la percepción visual, la percepción del lenguaje y la percepción de los objetos reales (Vygostki, 2009). Según la teoría Gestalt, es una tendencia a la obtención del orden mental, debido a que está determina la llegada de información y a su vez garantiza que la misma se transforme en la formación de abstracciones, ya sea sobre los juicios, categorías o conceptos (Oviedo, 2004).

Finalmente, Bayo (1987), manifiesta que la percepción está defendida a través de la psicología como una ciencia sobre la experiencia directa y que se entiende hacía las experiencias inmediatas que ya se encuentran estructuradas de una realidad exterior. De lo planteado anteriormente, se comprende que la percepción es un proceso individual, donde la información procesada de acuerdo a las experiencias anteriores, sean de manera positiva o negativa, se aprende que existen actitudes, reacciones o gestos que demuestran amor, enojo, decepción y felicidad.

Además, Pinargote et al. (2018) en su estudio de violencia y mujer: un estudio de la realidad, tuvieron como finalidad poder identificar la percepción y el conocimiento existente en relación a la violencia contra la mujer en los estudiantes de la U.E Abdón Calderón del cantón Portoviejo. Los resultados evidenciaron que el 36,1% posee poco conocimiento sobre el tema de violencia de género y el 25,2% de las personas que no poseen conocimiento sobre la violencia de género está de acuerdo con el machismo, sexismo y actos de violencia. La realización de este estudio demuestra claramente cómo la desinformación, el desconocimiento y las creencias del machismo siguen siendo un en riesgo para la integridad tanto física como psicológica de las mujeres, las consideradas débiles socialmente por la mayoría de los hombres, por lo cual es imprescindible el continuo apoyo a la educación sobre la violencia de género.

Por último, Hernández (2019) con su estudio sobre la percepción de la felicidad en mujeres que han vivido violencia por parte de su pareja, el cual tenía como objetivo describir la percepción de la felicidad en las mujeres que han experimentado violencia física, psicológica o sexual por parte de sus parejas sentimentales. La población estuvo conformada por mujeres de distintos niveles educativos y socioeconómicos que sufrieron violencia doméstica. En cuanto a los resultados, estos evidenciaron que ser víctimas de violencia de género no guarda relación significativa con el grado de felicidad subjetiva de las participantes, aunque se evidencie violencia psicológica esta no demuestra disminución de la percepción de la felicidad de las mismas. A pesar de haber experimentado algún tipo de violencia, esta no repercute directamente con la manera en la que la persona disfrute su vida, es importante tener en cuenta que con el apoyo social, familiar y terapéutico adecuado, la persona mantiene su vida con normalidad.

La presente investigación se interesa de manera específica en entender la percepción femenina venezolana sobre la violencia de género, debido a que, si bien es un tema que se ha tratado en diversas ocasiones y relacionado a distintas causas, la violencia de género o el maltrato de la mujer sigue siendo un tema delicado a tratar. Debido a que hoy en día, aún existen culturas arraigadas al machismo y superioridad del hombre hacia la mujer, como es en su mayoría de los países en Latinoamérica, en esta oportunidad la investigación se centra en las ciudadanas venezolanas que han experimentado en algún momento de su vida alguna clase de violencia. El estudio busca analizar de manera objetiva y englobar de manera general cuál es la idea que tiene la mujer venezolana sobre la violencia de género, para entonces analizar las experiencias vividas por cada una y sus percepciones sobre las mismas.

Respecto a la relevancia científica, este estudio refleja resultados no solo del análisis de la percepción de mujeres venezolanas sobre la violencia de género, a su vez servirá de apoyo para las investigaciones futuras que busquen tratar temas relacionados a la violencia. Desde el punto de vista del área de psicología, puede aportar a la psicología social una visión más amplia de las creencias de la violencia de género según la percepción de la mujer venezolana.

De acuerdo a la relevancia social del estudio, si bien existen organizaciones, fundaciones y movimientos que buscan erradicar la desigualdad de género, actualmente aún se conservan creencias machistas en la cultura venezolana, por lo tanto, se tiene como finalidad que este estudio sea una herramienta para educar y concientizar a la mayor cantidad de personas posibles. Asimismo, es una realidad que en Venezuela existe un inmenso atraso con respecto al abordaje sobre la violencia de género, donde a su vez se desconocen las cifras oficiales sobre estos casos ya que no se presta una especial atención a que tanto mujeres como hombres sean educados sobre este tema.

De acuerdo a lo presentado anteriormente, la intención de esta investigación es responder a la siguiente pregunta ¿Cuál es la percepción femenina venezolana sobre la violencia de género? Por lo que el propósito de esta investigación es comprender la percepción de la mujer que reside en Venezuela ante la violencia de género.

- Materiales y métodos

La investigación siguió los principios del paradigma interpretativo, el cual está caracterizado por la búsqueda de la comprensión de la realidad de los informantes. Por lo tanto, el propósito estuvo centrado en comprender cuál es la percepción de las mujeres marabinas sobre la violencia de género. Por este motivo, se trabajó bajo una metodología cualitativa, cuyo uso es frecuente al tratarse de fenómenos sociales, siendo esta considerada la más adecuada para el estudio. El método utilizado fue el fenomenológico, debido a que la misma busca la experiencia subjetiva de la persona, permitiendo así comprender la visión que las participantes poseen sobre el tema de investigación.

De este modo, la investigación requirió de informantes clave, quienes son las personas que poseen características específicas a la vez que información necesaria para estudiar este fenómeno. Estos informantes fueron mujeres adultas de edades comprendidas entre 22 y 57 años, heterosexuales y venezolanas que hayan sido víctimas de violencia de género. Para el mismo, factores como el estado civil, las ocupaciones laborales y el nivel de instrucción académico no fueron tomados en cuenta. Se contó con la participación voluntaria de cuatro (4) informantes, quienes fueron seleccionadas a través del muestreo de casos típicos, siendo este el más adecuado tipo de selección debido a que permitió la obtención de las muestras con la información necesaria para el estudio a través de la elección deliberada en función con el juicio pertinente del investigador.

De este modo, la investigación requirió de informantes claves, quienes son las personas que poseen características específicas a la vez que información necesaria para estudiar este fenómeno. Estos informantes fueron mujeres adultas de edades comprendidas entre 22 y 57 años, heterosexuales y venezolanas que hayan sido víctimas de violencia de género. Para el mismo, factores como el estado civil, las ocupaciones laborales y el nivel de instrucción académico no fueron tomados en cuenta. Se contó con la participación voluntaria de cuatro (4) informantes, quienes fueron seleccionadas a través del muestreo de casos típicos, siendo este el más adecuado tipo de selección debido a que permitió la obtención de las muestras con la información necesaria para el estudio a través de la elección deliberada en función con el juicio pertinente del investigador.

El método que se utilizó para la recolección de datos fue la entrevista semiestructurada, la cual está caracterizada por mantener una conversación formal, que incluye preguntas planificadas y a su vez permite que se genere un diálogo flexible, habilitando entonces que se pueda indagar en las distintas creencias personales de cada una de las informantes y a su vez estas se sustentaron con las experiencias y particularidades de las mismas. Este formato ayudó al momento de la recolección de información debido a que permitió a las informantes expresar sus creencias sobre la percepción que mantienen hacia la violencia de género basadas en su experiencia. Por lo tanto, con el uso del modelo de entrevista semiestructurada, la conversación tuvo como base una guía de preguntas generadoras basadas en el fenómeno de estudio.

Asimismo, la planificación de las preguntas guía que se emplean para la investigación estuvo sujeta a distintos cambios, debido a la modificación, adición u omisión de las preguntas ya planificadas, esto de acuerdo al ritmo que se planteaba durante la conversación, así como las respuestas recibidas o de acuerdo al criterio del entrevistador, llevando a cabo cada una de las entrevistas de los diferentes participantes. Estas tuvieron una duración aproximada de treinta (30) minutos y fueron realizadas de manera individual y presencial, escogidas en su momento de acuerdo a la facilidad y comodidad de los sujetos y del investigador.

En este sentido, algunas de las preguntas generadoras empleadas para la recolección de la información fundamental para el desarrollo del estudio fueron: (a) ¿Cuál crees tú que es el propósito de la mujer en la sociedad?; (b) Desde el punto de vista femenino, ¿Cuál crees tú que es la finalidad de la mujer?; (c) De acuerdo a tu experiencia, ¿Qué es para ti la violencia de género?; (d) Según tu experiencia, ¿Cuál crees que es el suceso más impactante que viviste? La información obtenida como resultado de las entrevistas fue transcrita textualmente a modo de realizar una recopilación detallada y minuciosa, para ser posteriormente reducida y categorizada mediante la identificación de categorías y subcategorías que dieron origen a la interpretación correspondiente. A continuación, se realizó un proceso de triangulación por expertos, donde se consultó con tres expertos, siendo psicólogos experimentados en psicología clínica, para que posteriormente pudieran evaluar y comparar el propósito de la presente investigación, las teorías referidas y los resultados de cada entrevista realizada a las informantes clave.

- Resultados y Discusión

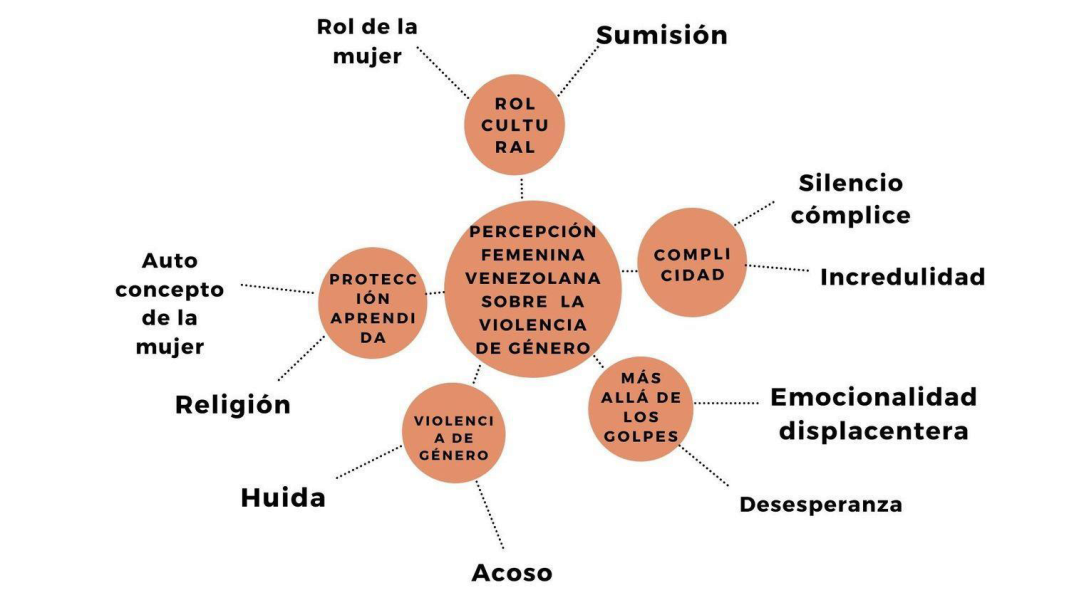

En relación con la información obtenida, se realizó la correspondiente interpretación. El presente análisis se observa en la Figura 1, la cual es una representación gráfica de los resultados y, en función de estos, fue posible esquematizar la información que se obtuvo a través de las informantes con respecto a su percepción sobre la violencia de género. Las categorías son aquellos puntos generales que coinciden con mayor frecuencia entre los discursos de cada informante, de las cuales se evidenciaron el rol cultural, la complicidad, más allá de los golpes, violencia de género y la protección aprendida. Las subcategorías ayudan a responder a los elementos relevantes del discurso de las informantes clave, de igual modo tienen la función de complementar a las categorías, lo cual genera relaciones directas e indirectas entre los conceptos.

Figura 1

Percepción femenina venezolana sobre la violencia de género

Categoría: Rol cultural

En esta categoría se visualiza como la violencia se encuentra arraigada en la estructura familiar, los abusos tanto físicos, verbales y emocionales se encuentran normalizados dentro de esta la misma, a su vez permanece la creencia de que la mujer debe de cumplir con todos los roles previstos por la sociedad de ser hija, esposa, madre, abuela, sin tomar en cuenta su situación familiar y el contexto en el que se encuentre. La misma se compone de dos subcategorías, las cuales son el rol de la mujer y sumisión.

Rol de la mujer

En esta subcategoría las informantes expresaron sus creencias sobre lo qué es ser mujer, sin embargo, se entiende que existen comportamientos que se consideran apropiados que deben de tener las mujeres, dichos comportamientos se encuentran arraigados en la psiquis de las mismas debido a que han sido impuestos desde una temprana edad y reforzado por las sociedades en las que cada una se desenvolvió, estas creencias provienen a través de los mandatos familiares, las exigencias de la sociedad que se imponen en las mujeres y a su vez los mandatos religiosos que siguen las informantes de acuerdo a las creencias individuales de cada una informante.

“Bueno si es por parte lo que dice la sociedad, la mujer tiene que ser de la casa, tiene que cuidar a los hijos, tiene que aguantarse, tiene que ser sumisa” (I1; 132-133)*

“Lo que te quiero decir es que el deber de la mujer es restaurar aquellos conflictos que existan en la comunidad” (I2; 64-65)*

“Yo creo que las mujeres deben ser independientes, trabajadoras y que pueden ser lo que ellas quieran ser” (I3; 66-67)*

Sumisión

A través de los discursos de las participantes que el aspecto de la sumisión forma parte del constructo de lo que es ser mujer, así como también pareja y madre, debido a que se tiene la creencia de que la mujer debe de aceptar y callar, por el miedo a las represalias o rechazo de la pareja o de la propia familia.

“Me dijo que me olvidara de todo lo que había pasado” (I3; 11)*

“Lo que más me incomodaba era la inseguridad de tener que pasar día tras día pendiente de que todo esté perfecto, que si un cojín se caía ya era todo un problema o de que si llegara borracho, muchas veces me amenazaba de que me iba a matar” (I4; 68-71)*

Categoría: Complicidad

En esta categoría hace referencia a las dudas que surgen acerca del relato de la sobreviviente, así como también del silencio de aquellos que son conscientes de la situación, toman la decisión de callar por miedo a las consecuencias, las represalias o el rechazo que se podría generar por parte del entorno social/familiar. Dicha categoría se compone de dos subcategorías, las cuales son el silencio cómplice y la incredulidad.

Silencio cómplice

Está subcategoría manifiesta la relación en las reacciones del entorno en el que se encontraban las informantes, donde se aprueba o prefieren ignorar el delito y por consiguiente callan ante la situación que ocurre, por lo tanto, se hace caso omiso ante la pedida de ayuda de las informantes ante sus agresores.

“Él me comentó de que guardara silencio, que no lo comentará y sin embargo al principio no me creía mucho, porque mi abuelo lo negó” (I1; 5-7)*

“Bueno, yo no le comenté nada pero yo creía que ella sí sabía y no le prestaba importancia, porque le hacía comentarios a su pareja de que él tenía dos mujeres o le decía que tenía que proveerme a mí también porque yo era la mujer de él” (I1; 37-39) *

“Mi abuela se dio cuenta, o sea la mamá de él, pero no me ayudó” (I3; 7-8)*

Incredulidad

Particularmente en esta subcategoría se hace referencia a las dudas que surgen a partir del relato de las informantes sobre los abusos que han vividos por parte del agresor o agresores, está incredulidad o desconfianza se genera tanto en el entorno familiar, social e incluso ante las instituciones que tiene dentro de sus funciones proteger y salvaguardar la integridad a la sobreviviente de violencia.

“Al principio no me creía mucho, porque mi abuelo lo negó y yo le dije a mi papá que fuera a ver las evidencias” (I1; 6-8)*

“Trate de denunciarlo, pero el policía no me creía y quedé sola con el problema, traté de enfrentar a mi mamá, pero tampoco me creyó porque su pareja le dijo que era todo mentiras mías” (I1; 44-47)*

Categoría: Más allá de los golpes

En este punto se plantean todas aquellas afectaciones emocionales y psicológicas que se generaron como producto del maltrato y de las vivencias negativas que han afrontado las informantes sobrevivientes de violencia de género. Esta categoría se encuentra constituida por dos subcategorías, las cuales son la emocionalidad negativa, desesperanza.

Emocionalidad displacentera

Las emociones negativas se conocen por presentar un gran malestar a la persona, por lo tanto, se hace referencia a las afectaciones que tuvieron las situaciones de maltrato y abusos sobre las informantes, de igual manera la influencia de la misma en el desenvolvimiento social y personal, debido a que las alteraciones emocionales pueden generar desconfianza en la persona, en este caso a las sobrevivientes.

“He aprendido a salir rápidamente de eso, de lo que me afecta emocionalmente pero igualito continúan los síntomas, o sea son pensamientos que cuesta apartar” (I1; 121-123)*

“Yo tenía que permitir otra vez estar con él y si te soy sincera en ese momento yo le agarre odio a mi hermana” (I3; 15-16)*

Desesperanza

En esta subcategoría se evidencian las ideas o pensamientos propios por parte de las informantes que tienen como intención atentar en contra de su propia vida, a su vez estás se cuestionan repetitivas veces su propia vida, su existencia, se manifiestan pensamientos suicidas, se presenta una visión catastrófica como resultado de una vida llena de violencias, abusos, vivir el día a día con miedo e inseguridad, a su vez de la presencia de desatención familiar y abandono de las informantes.

“Entonces comencé a sentirme bastante incómoda, estaba bastante retraída, me sentía quebrantada emocionalmente. Tuve ideas de quitarme la vida” (I1; 41-43)*

“Lo que yo más le preguntaba a Dios era para qué había nacido” (I4; 64-65)*

Categoría: Violencia de Género

La violencia de género se entiende como todo aquel acto que esté en contra de la vida e integridad de la mujer, esta categoría se refiere a la conceptualización que nace de las experiencias de las informantes en donde se evidencia que existe un claro entendimiento de la violencia, asimismo, de sus múltiples causas y factores. Esta categoría está complementada por dos subcategorías, siendo el acoso y la huida.

“la violencia es algo que marca y que también se pretende que la mujer se calle ante eso, que lo soporte, pero la violencia está de ambos lados, ya que a muchos de nosotros nos hicieron creer muchas cosas que al final están mal” (I1; 148-151)*

“Violencia es como eso que este hombre me quería hacer a mí, que me amenazaba con el cuchillo, me lanzaba cosas y la violencia no se debe aceptar en ningún momento, porque si tú maltratas a un niño, esté en algún momento será madre o padre y entonces va a causar violencia con sus propios hijos” (I2; 77-80)*

“Es el abuso psicológicamente, maltratar, porque iol la violencia puede venir de un familiar o de un amigo y eso daña a uno psicológicamente sea como sea, es la intención que tienen de maltratar” (I3; 72-74)*

Acoso

Se hace referencia al acoso evidenciado que sufren las mujeres por parte del agresor o los agresores, en estos casos el maltrato repetitivo es una realidad a la que se enfrentan las sobrevivientes de violencia de género donde se percibe a la mujer como el objetivo principal del maltratador el cual tiene como finalidad instigar y causar daño físico, sexual, psicológico, entre otros a la mujer solamente por goce personal.

“Yo decido separarme de él, porque perdía yo a mi hijo o él nos mataba a los dos de los golpes. Y entonces me tuve que devolver para que mi mamá porque él me comenzó a perseguir” (I1; 86-88)*

“Si, cuando me mudé sola él me comenzó a acosar, yo lo denuncié a él por acoso, por violencia y otras tantas cosas” (I1; 92-93)*

“Luego cuando yo decido separarme de mi primer esposo él me comienza a amenazar y a acosar” (I2; 9-11)*

Huida

Está subcategoría es entendida como la única forma que la sobreviviente visualiza como la más confiable al momento que se está viviendo el maltrato, para poder evitar y/o apaciguar la continuidad del maltrato repetitivo que se viven en estos momentos, a su vez estas situaciones de huida surgen como el resultado de no conseguir apoyo ya sea de la familia, la sociedad o de un ente institucional. Se evidenció en las líneas discursivas expuestas por las informantes:

“Y lo que pude hacer fue irme a vivir con mi abuela y mi hermano” (I1; 49-50)*

“Yo comencé a pensar que me tenía que alejar de él” (I2; 26-27)*

“La verdad fue que yo me escape” (I2; 34)*

Categoría: Protección aprendida

La protección aprendida se entiende como todo aquello que aprende la sobreviviente que la ayuda a generar un sentido de protección, de igual modo, a que la misma tenga la tranquilidad de saber que se puede apoyar en algo o en alguien en los momentos donde se sienta insegura y a su vez para que se sienta segura de sí misma, con confianza de sus decisiones y creencias en su día a día. Está categoría está complementada por dos subcategorías, siendo el autoconcepto de la mujer y la religión.

Autoconcepto de la mujer

Se entiende como la percepción que tienen las sobrevivientes sobre lo que es ser mujer, se visualizan en los relatos de las informantes, creencias de que la mujer es guerrera, valiente, trabajadora e independiente asimismo, expresan que la mujer cumple un rol superior en la sociedad y en el hogar, al mismo tiempo, logran alcanzar los objetivos que se proponen.

“la mujer es una persona muy primordial en la sociedad, en el hogar, incluso si la mujer quiere ser presidente, ella lo puede hacer porque la mujer logra lo que se propone” (I1; 141-143)*

“Bueno una mujer guerrera, echada pa’lante” (I2; 72)*

“Yo creo que las mujeres deben ser independientes, trabajadoras y que puedan ser lo que ellas quieran ser” (I3; 65-66)*

Religión

En está subcategoría se representa como la religión o las creencias religiosas han formado una parte indispensable en las vidas de las informantes, siendo antes, durante y/o después de vivir violencia de género. A su vez estas creencias se pueden entender también como un factor de protección o protector para las mujeres, debido a que estas sienten tranquilidad y seguridad de que pueden respaldarse en su fe para que todo mejore en cuanto a las situaciones de maltrato, dejando entonces su confianza en que Dios las ayudará.

“Yo creo que Dios nos mandó para estar en paz, no para estar en violencia” (I2; 81-82)*

“Yo busqué de Dios y me encomendé a la iglesia cristiana” (I2; 9)*

“Yo había rezado tanto y pedido tanto a Dios para que ese hombre se fuera y él me lo cumplió comencé” (I4; 38-39)*

Posterior a la revisión de las entrevistas otorgadas por las informantes se retoma la pregunta de investigación: ¿Cuál es la percepción femenina venezolana sobre la violencia de género? En base a este cuestionamiento en conjunto con lo obtenido por las informantes, se puede observar que la violencia de género se comprende como un constructo negativo que se desprende del rol cultural que impone la sociedad, generando muchas de estas veces cómplices de las situaciones de abusos y maltratos que reciben las mujeres, los cuales influyen de manera determinante en patrones de huida como la única respuesta accesible en la que pueden confiar para salir del contexto de violencia repetitiva en el que muchas se encuentran, estás situaciones dejan marcas profundas a nivel emocional y cognitivo en las mujeres sobrevivientes de violencia de género.

A su vez resulta importante señalar que ciertas conductas de violencia inician desde temprana edad, por familiares o personas cercanas a las informantes, lo cual se relaciona con lo mencionado por la OEA (2020), que si bien se refiere al encierro desde el inicio de la cuarentena por el covid19, se puede evidenciar de la información obtenida anteriormente es que sin importar la época los primeros abusos suelen generarse en el núcleo familiar, de este modo se expresa que el hogar es el principal lugar donde todo comienza, al contrario de lo que suele creerse de que la casa es un lugar en el que se debe sentir seguridad y tranquilidad, a pesar de ello la realidad que se presenta es que en muchos casos son los principales focos de violencia de género contra las mujeres, siendo en su momento solo unas niñas.

Dentro de este orden de ideas, se entiende que la violencia de género no es un hecho aislado que ocurre dentro de la vida de la persona que sufre el abuso, en este caso de las informantes clave sino que es un conjunto de distintos factores; de los cuales se observaron, la cultura y las creencias machistas dentro de las creencias familiares, donde la violencia se ve normalizada, así como también las respuestas de los entes institucionales encargados de proteger la integridad de la mujer, donde en muchos casos las denuncias no proceden y por último, los conflictos entre los cónyuges donde él hombre cree que tiene el derecho y la potestad de violentar a la mujer. Lo anteriormente planteado por López-Hernández y Rubio-Amores (2020) quienes refieren que la violencia de género está conformada por un macrosistema, un exosistema y un microsistema, donde se va desde el contexto más general hasta las situaciones más específicas de maltrato a la mujer.

De acuerdo a la información obtenida se puede inferir que en la actualidad siguen arraigadas las creencias machistas, de dominación, inferioridad de la mujer, así como también se visualiza una brecha entre los derechos que el hombre cree que tiene sobre la mujer para menospreciarla y los derechos que la mujer recibe para evitar los abusos del hombre, del mismo modo con lo expuesto por Jaramillo-Bolívar y Canaval-Grazo (2018) donde manifiestan que la violencia de género se basa en una cultura regida por el sometimiento e inferioridad de mayormente las mujeres como hechos normalizados en la sociedad.

Se evidencian factores de riesgo siendo el historial de abusos y la violencia en el núcleo familiar, esto dentro de los factores individuales, debido a que experimentar abusos y violencia desde una temprana edad da como resultado una distorsión en las creencias de la persona, por lo que existe una mayor probabilidad para que esté convencida que esas conductas de agresión son comunes en la vida en general y por lo tanto se normalizan. Además, se presentan los conflictos interpersonales, ya sea en el entorno en general, familiar, con una pareja o cónyuge, como parte de los factores relacionales, se entiende que si la persona crece con violencia normalizada en su núcleo familiar lo más común es que en sus relaciones de cualquier ámbito se presenten dichos comportamientos de maltrato, debido a que es lo que se conoce como lo normal. También, se encuentran las situaciones que siguen ancladas a antiguas tradiciones como factores sociales, dando a entender que si en la comunidad donde se encuentra la mujer está mal visto el divorcio y socialmente aceptado es que la mujer está obligada a aguantar todo, entonces la mujer debe seguir con dicha tradición pesé a que se tengan deseos de separación como consecuencia de abusos por parte de su pareja, está información concuerda con los factores de riesgo explicados por Marcano y Palacio (2017).

Asimismo a través de dicha investigación se observan que las creencias sobre los comportamientos adecuados que se esperan de la mujer, las niñas y adolescentes son el resultado de una ideología patriarcal, donde se visualiza al género femenino como una población inferior carente de oportunidades y derechos, asimismo se observa cómo dichas creencias son transmitidas entre las generaciones lo cual da como resultado de la violencia basada en el género continúe siendo un hecho normal que debe ocurrir en la sociedad ya que es lo que se ha observado a través de la historia, lo cual concuerda con lo mencionado por Jiménez et al. (2013) donde se plantea la aceptación cultural de las ideologías patriarcales.

Por consiguiente, si bien es cierto que las relaciones que implican violencia de género constan de maltrato repetitivo, también existen momentos de calma o lo que se conoce comúnmente como el momento de la luna de miel, siendo un período en el que la situación aparentemente se desvanece por un período de tiempo. Esto da como consecuencia que la persona que está sumergida en el contexto de violencia, tenga esperanzas de que su pareja mejorará y que el maltrato no volverá a ocurrir, por lo que también es una de las razones de que este tipo de relaciones perduren en el tiempo. Esta dinámica donde se presenta el maltrato y la reconciliación concuerda con el ciclo de la violencia de Walker (1978) la cual explica el proceso desde los primeros incidentes, pasando por el descargue de tensiones y posteriormente a la tregua amorosa.

Por ello, experimentar violencia de género desencadena una serie de tensiones y malestares en el cuerpo, con respecto a la información obtenida se observa que las informantes presentaron, ansiedad, preocupación, depresión e ideas suicidas, según Walker (2017) es denominado como el síndrome de la mujer maltratada el cual hace referencia a lo que ocurre después de que la mujer sale del contexto de violencia y si bien en la presente investigación se trabajó con participantes que ya han tenido acompañamiento, apoyo psicológico y psicoeducación sobre el ciclo de la violencia, se debe tener en cuenta que los efectos que ocurren luego de experimentar violencia de género necesitan la mayor cantidad de ayuda que sea posible, debido a que se pueden llegar a experimentar recuerdos intrusivos, ansiedad generalizada, depresión y creencias distorsionadas, los cuales se asemejan al trastorno postraumático del DSM-V.

Relacionando lo anteriormente explicado, es fundamental recordar el impacto psicológico que causa vivir abusos, ya que muchos quedan arraigados en la psiquis de la mujer, lo interesante es que se presentan ciertas alteraciones en los relatos dados por las informantes, como es la ansiedad, depresión y el aislamiento social, aunque las informantes solamente tienen en común el haber experimentado violencia género, por lo que entonces se corrobora lo planteado por la autora Zubizarreta (2004) que explica las alteraciones que generan estos sucesos y de igual modo se obtiene que la violencia causa cambios negativos tanto a nivel cognitivo, emocional y somático de las mujeres.

Es necesario hacer mención acerca de la toma de decisión de las mujeres que se encuentran en el contexto de violencia, en los relatos dados por las informantes se observan deseos de desaparición y a pesar que solo ven viable el huir como única opción segura, éstas están dispuestas a hacerlo a toda costa, aun cuando signifique correr mayores peligros al intentar huir, sin embargo, se arriesgan con el fin de lograr salirse del contexto de violencia. Está toma de decisión se relacionan con el estudio de Aiquipa y Canción (2020) en el cual identificaron los factores y procesos psicológicos implicados en el proceso de permanecer o abandonar la relación y como resultados encontraron que factores como, la prioridad del bienestar de los hijos aceleró los procesos para que las mujeres abandonaran la relación de forma definitiva.

Con respecto a la percepción de las participantes de esta investigación, los resultados evidencian que en general tienen las mismas creencias sobre lo que es la violencia de género, aun cuando lo que tienen en común es haber experimentado el maltrato físico, sexual y emocional en diferentes momentos de su vida. Se entiende que el proceso de la percepción se refiere al momento en el que llega una nueva información y está es evaluada en base a conocimientos anteriores para determinar si es una experiencia positiva o negativa, o si es una información que nos será útil o no. Lo anteriormente explicado, se relaciona con lo manifestado por Bayo (1987) quien define que la percepción se determina a través de la experiencia directa basadas en experiencias anteriores que ya se encuentran estructuradas en el exterior, de este modo es que aprendemos a identificar el contexto en el que se desenvuelve una situación, ya sea felicidad, tristeza, enojo, entre otras. De igual modo, Oviedo (2004) manifiesta que al llegar la información del exterior ésta es transformada en forma de abstracción, juicios o conceptos; por lo que, en este caso, las informantes al vivir violencia de género en un contexto en el que se encuentra normalizado, ellas llegan a tener representaciones mentales que les indica que esas situaciones están bien a pesar de que les genere malestar.

Desde el comienzo de la presente investigación se ha hecho referencia a la importancia de la educación y la concientización sobre la violencia de género, debido a que la falta de información es perjudicial al momento de que se genere la violencia, ya que en ocasiones las personas desconocen los efectos negativos que conlleva, lo que da como consecuencia que la violencia se siga normalizando en la sociedad y, por lo tanto, que las acciones de maltrato a la mujer se sigan repitiendo. Concordando de este modo con el estudio realizado por Pinargote et al. (2018), encontraron que el 36,1% de la población posee poco conocimiento sobre el tema de violencia de género y el 25,2% de esa población está de acuerdo con el machismo, sexismo y violencia, lo que concuerda con lo anteriormente explicado.

En este momento se comprende ¿Cuál es la percepción femenina venezolana sobre la violencia de género? Donde se percibe como un constructo negativo como consecuencia de la dominación, la sumisión, las creencias tradicionales de la sociedad, la violencia normalizada, entre otros factores. Sin embargo, las informantes, al momento de esta investigación, son conscientes sobre sus deberes y derechos, asimismo, reconocen los signos y señales sobre la violencia de género. A pesar de ello, como ya se ha mencionado anteriormente, la cultura venezolana desfavorece a las mujeres por las creencias machistas que persisten en la actualidad, por lo que las mujeres no están exentas de sufrir algún tipo de violencia de género nuevamente. Y a pesar de esto, las participantes encuentran apoyo en las creencias religiosas, las cuales actúan como fuente de protección para las mujeres sobrevivientes de violencia debido a que tienen la seguridad de que Dios escuchará sus plegarias para ayudarlas a salir de su situación, por lo que entonces deciden colocar toda su fe en esperar y aguantar hasta que se presente una solución, muchas veces por sí sola, aun cuando esto signifique seguir en el contexto violento más tiempo.

La presente investigación ayudó a comprender y entender la visión actual de la mujer que vive en Venezuela sobre la violencia de género; sin embargo, se plantean los siguientes cuestionamientos que surgen como base de siguientes investigaciones sobre temas relacionados, en función de obtener respuestas a interrogantes como: ¿La mujer siente que recibe violencia solo por el hecho de ser mujer? ¿La mujer percibe que todos los hombres son violentos al crecer en un núcleo familiar donde la violencia es normalizada?

De este modo, enfocando estos aportes a la psicología, se visibilizan nuevos caminos que investigar para el futuro de los estudios que pretenden explicar los efectos de la violencia de género y que exista la oportunidad de que se generen más movimientos de concientización en contra de la violencia de género con datos actuales y poder educar a la mayor cantidad de población posible en la sociedad venezolana.

- Conclusiones

En modo de cierre, resulta importante retomar el propósito que dió origen a la presente investigación, el cual fue comprender la percepción femenina venezolana sobre la violencia de género, donde las informantes reconocen la violencia de género como algo negativo y que no debe estar normalizado, debido a que la violencia tiene como objetivo ir en contra de la integridad física, psicológica y sexual de la mujer, asimismo, como menospreciarla y hacerlas sentir vulnerables.

De la información obtenida durante la investigación se comprendió que las mujeres que experimentan violencia de género mayormente viven este proceso en soledad, debido a que se tienen como principales factores de riesgo el silencio de los cómplices, donde una o varias personas son conscientes de los abusos, sin embargo, optan por callar ante la situación y omitir la realidad que se presenta. Por otra parte, haciendo referencia al ámbito institucional, se evidencia que los mismos encargados menosprecian a la mujer, invalidan sus relatos y hasta apoyan al abusador, por lo que se genera un sentimiento de desconfianza ante la justicia por parte de las sobrevivientes.

Complementando la idea anterior, es indispensable que se conozca que la aparición de violencia de género necesita un conjunto de factores para que se produzca, como son el factor cultural, el factor familiar, factores relacionales, factores comunitarios, factores sociales y el factor individual. Por lo tanto, es un hecho multicausal donde se va desde las situaciones más generales hasta las situaciones específicas que dan como resultado la consecución de la violencia de género.

Es importante tomar en cuenta el impacto social ocasionado por el sistema de gobernación del patriarcado. A través de la presente investigación se logró visualizar que la sociedad venezolana continúa regida por el sistema patriarcal, donde el hombre es la cabeza de poder, el que rige a la familia según sus propias creencias basadas en el machismo, a su vez impone su ideología en la sociedad como absoluta e irrevocable, donde se tiene como finalidad culpar a la mujer por todas sus acciones y creencias, mientras se establece que el hombre es un ser que no comete errores. Esto presenta una gran preocupación para la sociedad, debido a que, si bien actualmente se ha avanzado en temas de la concientización de la violencia de género, aún existe mucho camino que recorrer y la permanencia de estas ideologías patriarcales suma un atraso a la eliminación de las conductas basadas en violencia de género.

Se puede comprender el hecho de que persisten creencias machistas, donde el hombre es el líder, el que manda, los que toman las decisiones y, a su vez, perciben que poseen la autoridad para reprender a la mujer las veces que ellos crean justo y necesario. A consecuencia de esto, se visualiza que el maltrato, los abusos, la violencia en general se encuentra normalizada aún en día. Por otra parte, existen fundaciones, centros y organizaciones que tienen como objetivo educar y minimizar la recurrencia de la violencia de género, así como también enseñar la severidad de los hechos y la responsabilidad a la que conlleva tener que tratar tanto con abusadores como con las sobrevivientes de violencia de género. Una de las consecuencias que genera no educar sobre este tema es que aquellas personas que crecen en núcleos familiares violentos puedan llegar a repetir patrones de violencia intrafamiliar o abusos a menores.

De acuerdo con la información obtenida, se evidencia que vivir violencia de género conlleva a la aparición de signos y síntomas que generan alteraciones en la persona que causan cambios negativos de manera cognitiva, emocional, somática y hasta sexual, como la ansiedad generalizada, recuerdos intrusivos, depresión, dolores de cabeza, anorgasmia, entre otros. Tal malestar se denomina el síndrome de la mujer maltratada, los cuales son las consecuencias que se presentan luego de que la persona sale del contexto violento. A su vez, este síndrome es comórbido con el trastorno de estrés postraumático del DSM-V, con lo cual queda expuesta la severidad de vivir violencia de género y los daños que causan a la mujer.

A pesar de vivir en un contexto de violencia, se demuestra que las informantes tienen intenciones de salirse de ese contexto y, a pesar del riesgo que podría representar el huir, debido a que pueden ser encontradas en el acto o las podrían perseguir después de que se van, ellas están dispuestas a hacerlo con tal de que sea la solución para terminar con el ciclo de violencia de género, ya sea por la prioridad del propio bienestar así como también por el bienestar de los hijos.

Si bien el tema de investigación ha sido ampliamente tratado y estudiado anteriormente, es de suma importancia que los datos sigan en constante actualización, como manera de acompañar en el proceso de educación sobre dicho tema, también para no minimizar la severidad del mismo, ya que, como se conoce, en el país no existen cifras oficiales sobre los abusos que reciben las mujeres, por lo que fácilmente podría ser un tema que la sociedad deje de lado al no verle importancia.

Se recomienda a las informantes y a las mujeres que residen en Venezuela continuar formándose y educándose sobre la negatividad y el impacto que genera la violencia de género, asimismo, contactar con grupos, fundaciones y/o organizaciones que sirvan como apoyo ante la presencia de violencia de género en cualquier ámbito que se genere. A futuros investigadores, se recomienda profundizar en la percepción de violencia de género por el hecho de ser mujer, tomando en cuenta el historial de abusos de la misma y así indagar si la mujer venezolana considera que, por el simple hecho de ser mujer, está destinada y considera como aceptado que reciba violencia de género sin poder tomar acciones para salir del contexto violento.

Por último, se le recomienda a las fundaciones, organizaciones y centros de ayuda crear más campañas sobre la concientización de la negatividad de la violencia de género, además, dirigidas a las comunidades e instituciones académicas, para que de este modo se genere conciencia desde temprana edad.

- Referencias

Aiquipia, J., y Canción, N. (2020). Mujeres supervivientes de violencia de pareja: factores y procesos psicológicos implicados en la decisión de permanecer o abandonar la relación. http://www.scielo.org.co/pdf/apl/v38n1/2145-4515-apl-38-01-189.pdf

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (2007). Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Gaceta Oficial Nº 38.668, de fecha lunes 23 de abril de 2007. Caracas, Venezuela. https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6604.pdf

Bayo, J. (1987). Percepción, desarrollo cognitivo y artes visuales. https://shorturl.at/nR135

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (2019). ABC de la perspectiva de Género. https://mexicosocial.org/wp-content/uploads/2019/03/perspectiva-g%C3%A9nero-CNDH.pdf

Jaramillo-Bolívar, C., y Canaval- Erazo, G. (2018). Violencia de género: Un análisis evolutivo del concepto. http://www.scielo.org.co/pdf/reus/v22n2/2389-7066-reus-22-02-178.pdf

Jiménez, M. Blanco, J. Medina, S. y Goméz, R. (2013). Ruta Crítica de las mujeres afectadas por violencia de pareja en Venezuela. https://venezuela.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/RutaCriticaMujeres2013.pdf

López-Hernández, E. y Rubio-Amores, D. (2020) Reflexiones sobre la violencia intrafamiliar y violencia de género durante emergencia por COVID-19. CienciAmérica, 9 (2), 312–321, doi: 10.33210/ca.v9i2.319.

Marcano, A. y Palacios, Y. (2017). Violencia de género en Venezuela. Categorización, causas y consecuencias. Comunidad y Salud, 15 (1), 73-85 http://ve.scielo.org/pdf/cs/v15n1/art09.pdf

Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Mujeres (2020). COVID19 En la vida de las mujeres. https://www.oas.org/es/cim/docs/ArgumentarioCOVID19-ES.pdf

Organización Mundial de la Salud Mujeres (1995). Tipos de Violencia Contra las mujeres y niñas. https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence

Organización Panamericana de la Salud (2020). Violencia Contra la Mujer. https://www.paho.org/es/temas/violencia-contra-mujer

Oviedo, G. (2004). La definición del concepto de percepción con base en la teoría Gestalt. Revista de Estudios Sociales, 18, 89-96. http://www.scielo.org.co/pdf/res/n18/n18a10.pdf

Pinagorte, E., Molina, K., Robles, J. y Zubizarreta, I. (2018). Violencia y mujer: un estudio de la realidad. Universidad Ciencia y Tecnología, 4, 106-115. https://uctunexpo.autanabooks.com/index.php/uct/article/view/14

UNICEF, (2017). Perspectiva de Género. https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2018-04/COM-1_PerspectivaGenero_WEB.pdf

Vygostki, L. (2009). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. https://saberespsi.files.wordpress.com/2016/09/vygostki-el-desarrollo-de-los-procesos-psicolc3b3gicos-superiores.pdf

Viloria, A. (2021). Violencia conyugal en mujeres marabinas durante el confinamiento (Tesis de pregrado, Universidad Rafael Urdaneta). Maracaibo, Venezuela.

Walker, L. (1978). El ciclo de la violencia en pareja. http://www.intendenciaatacama.gov.cl/filesapp/Anexos%20Protocolos%20Atencion%20VIF.pdf

Walker, L. (2017). The Battered Woman Syndrome, Fourth Edition. https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=Rq8-DAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=the+battered+woman+walker&ots=PA__2#v=onepage&q=the%20battered%20woman%20walker&f=false

Zubizarreta, I. (2004). Consecuencias psicológicas del maltrato doméstico en las mujeres y en sus hijos. https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/proyecto_nahiko_formacion/es_def/adjuntos/2004.03.17.irene.zubirreta.pdf

- Notas especiales

Artículo de investigación derivado del Trabajo de Grado, titulado: Percepción femenina venezolana sobre la violencia de género, presentado para optar al título de Psicólogo en la Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela

Los datos de esta investigación se encuentran almacenados y disponible en la Base de Datos de CINVEPSI. Email: cincvpsi@uru.edu

- Conflicto de interés

La autora indica que no existe relación financiera o personal alguna que pudiera dar lugar a un conflicto de intereses en relación con la elaboración de este artículo.