La educación sexual integral como derecho humano en Venezuela1

Verónica Barboza22

Innes Faría Villarreal33

El presente artículo tiene como objetivo analizar el reconocimiento de la educación sexual como derecho humano en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. La investigación es de tipo documental y el método usado fue el hermenéutico. Como resultado, se obtuvo que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 plantea el reconocimiento tácito de derechos humanos en los artículos 22 y 23 del texto constitucional. Se concluyó que a pesar de que el derecho a la educación sexual no está considerado de forma expresa, está protegido bajo el reconocimiento que deriva de la cláusula enunciativa de derechos humanos.

Palabras clave: Educación sexual, derechos humanos, ius naturalismo, género.

Comprehensive sexual education as a human right in Venezuela

The purpose of this article is to analyze the recognition of sex education as a human right in the 1999 Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela. The research is of documentary type, the method used was hermeneutic. As a result, it was obtained that the 1999 Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela establishes the tacit recognition of human rights in articles 22 and 23 of the constitutional text. It was concluded that although the right to sexual education is not expressly considered, it is protected under the recognition derived from the enunciative clause of human rights.

Keywords: Sex education, human rights, ius naturalism, gender.

La necesidad de reconocer educación sexual como derecho humano, surge de la afirmación de que este elemento es parte integral de la vida humana y, como tal, debe reconocerse y garantizarse. Más allá de las concepciones simplistas, la sexualidad es un componente transversal al ser humano que repercute en todos los ámbitos de la vida cotidiana siendo pues imprescindible del ser, que, si no es aceptado como tal, desnaturaliza la misma idea del ser humano.

La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo celebrada en el año 1994 (Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2020) en la ciudad de El Cairo, Egipto, constituyó una de los eventos más controvertidos de población organizadas por las Naciones Unidas. En aquel escenario, unos de los puntos de mayor discusión estuvieron relacionados con los aspectos reproductivos y se dieron los principales lineamientos sobre derechos sexuales y relaciones entre los sexos, los cuales desde ese momento debieron tomarse en cuenta en las políticas y planes nacionales en la esfera de la salud sexual y reproductiva.

Asimismo, se considera que los derechos sexuales y reproductivos son los mismos derechos humanos interpretados desde el enfoque sexual, como eje central para el desarrollo del ser humano, ya que implica la posibilidad de mujeres y hombres de tomar decisiones autónomas sobre su propio cuerpo en todos los ámbitos de la vida, independientemente de cuál sea, se refiere a la forma en que ellos se perciben a sí mismo y cómo se relacionan con los demás.

Pese a la realidad de que la sexualidad y reproducción es parte inherente de la vida humana, para que puedan ser exigidos frente a un ordenamiento jurídico bajo la protección concedida a los derechos humanos, debe ser reconocidos como tal de forma directa o indirecta, lo que hace tema central de la presente investigación. Según el principio de progresividad de los derechos humanos, la Constitución tiene el deber de adaptarse a los avances internacionales en esta materia.

Ahora bien, la educación sexual es una rama de la educación que busca aclarar cuestiones de índole biológicas, sexuales y reproductivas, garantizando el libre desarrollo de la personalidad humana de manera que se provee al ser humano la información adecuada para conocer su cuerpo y a su vez, considerando el derecho a la salud y no discriminación en todos los ámbitos (Amado, 2015).

Sobre la educación sexual existe un dilema en el que se han involucrado diversos autores y legisladores a lo largo de los años como consecuencia de la búsqueda de los Estados por la inclusión de la educación sexual como un derecho expreso dentro de las legislaciones nacionales. Esto es una consecuencia natural luego de su reconocimiento como derecho humano en las normas internacionales como tratados, pactos y convenios, destacando entre ellos el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1993) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989).

En Venezuela, el derecho a la educación ha sido establecido en el artículo 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, su contenido no hace mención a la educación sexual, como lo contemplan los tratados, pactos y convenios internacionales en los que este último ha sido reconocido como derecho humano. El carácter de reconocimiento como derecho humano corresponde a aquellas prerrogativas que conforme al derecho interno de cada Estado protege al individuo frente a los órganos de poder garantizando su dignidad como ser humano (Faundez, 2004). Se entiende pues que reconocer el carácter jurídico de la educación sexual supondrá posteriores obligaciones para el Estado venezolano.

Así pues, es necesario destacar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 cuenta con dos mecanismos de reconocimiento de derechos: expreso y tácito, mediante el uso de la cláusula enunciativa de derechos humanos. Por ende, cabe preguntarse: ¿se reconoce el derecho a la educación sexual como un derecho humano en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? La importancia de dar una respuesta clara y coherente a la pregunta sobre el reconocimiento del derecho a la educación sexual, recae en la necesidad de especificar el carácter inherente e irrenunciable que tiene el derecho mencionado, de manera que pueda protegerse con todos los mecanismos preexistentes en materia de derechos humanos y fundamentales. De lo contrario, no podrá exigirse una protección a nivel constitucional, a pesar de su relevancia en el desarrollo del ser humano.

Por último, se aplica el método hermenéutico debido a que ofrece una alternativa para investigaciones centradas en la interpretación de textos (Quintana, 2019). Así pues crea un proceso dialéctico que facilita el recorrido entre el texto para lograr una comprensión adecuada, lo cual permite que la presente investigación se centre en la intención del constituyente de 1999, al agregar la cláusula enunciativa de derechos humanos y, como consecuencia, una forma de reconocimiento tácito de derechos humanos.

1. La educación sexual como un derecho humano

A efectos de la investigación, resultó importante partir de la concepción de derechos humanos. Sobre la forma en la que se reconocen estos derechos, se tiene que existen dos vertientes. Una sostiene que los derechos humanos son aquellos que el Estado otorga en su orden jurídico (positivismo); la segunda manifiesta que el Estado sólo los reconoce y los garantiza en alguna medida (derecho natural). En la primera vertiente existen diferentes corrientes positivistas; en la segunda, la de derecho natural, las escuelas son muy diversas unas de otras (Carpizo, 2011).

En conceptos jurídicos, el positivismo expresa que la corriente jurídica que otorga la cualidad de persona al individuo; es decir, persona es una categoría jurídica que se puede conceder o no, o de la cual se puede excluir a un ser humano o a un grupo de ellos (Simental, 2019). Esto se ha presenciado históricamente, por ejemplo, los extranjeros, las mujeres, por razones de raza o por preferencias sexuales. Aunque cabe la aclaración de que excluir a grupos es ilegal en el ordenamiento jurídico venezolano.

Por el contrario, para las corrientes naturalistas, el ser humano, por el solo hecho de serlo, es persona y posee derechos y obligaciones (Simental, 2019); es decir, el Estado no puede desconocer esta situación, la única función del Estado de acuerdo con esta corrientes es realizar el reconocimiento de este hecho, y a partir de él se garantizan facultades y garantías, a los cuales en la actualidad se les denomina derechos humanos. Sin embargo, cabe preguntarse ¿qué son los derechos humanos?

Para Laporta, son aquellos que la persona posee por su propia naturaleza y dignidad, que le son inherentes y no son una concesión de la comunidad política (Laporta, 2005). Si se aplican los conceptos de positivismo y derecho natural, resalta que el autor sigue nociones que parten desde el derecho natural, por cuanto afirma que los derechos humanos son inherentes a la condición de ser humano.

Por el contrario, Champeil-Desplats, explica que “Por lo tanto, los derechos humanos sólo son “derechos” si integran los órdenes jurídicos de conformidad con los procesos de producción de las normas definidos por el orden o aceptados por ese orden” (Champeil-Desplats, 2008: 3). En ese sentido, el autor hace referencia a la corriente positivista, sobre la cual no existe derecho si éste no ha sido reconocido en un texto normativo que haya cumplido con el procedimiento de creación de leyes.

No obstante, para la investigación, los derechos humanos se entienden desde el punto de vista Ius naturalista, es decir, el conjunto de derechos con el que cuenta todo ser humano desde su nacimiento, y que deben ser respetados por otras personas, Estados, comunidades políticas, y legisladores. Por tanto, todas las personas poseen derechos humanos por el simple hecho de ser personas, sin distinción de raza, sexo, condición económica u otro tipo de discriminación.

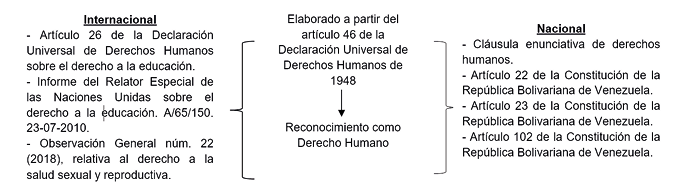

Ahora bien, ya se ha esclarecido que la concepción de derechos humanos no corresponde al capricho de los legisladores de turno, sino más bien, a lo inherente de la persona. Sin embargo, cabe mencionar que los instrumentos internacionales funcionan como un medio de garantía y un soporte al momento de oponer tus derechos frente al Estado. En cuanto a la educación sexual ya se han hecho numerosos reconocimientos tal y como se ilustra en la Figura 1, tanto nacionales como internacionales (ambos vinculantes para Venezuela), elementos que serán desarrollados más adelante en este artículo.

Al hacer mención del reconocimiento nacional en la Figura 1 se señalan artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, tanto a la cláusula enunciativa que guarda todo un capítulo en esta investigación para ser desarrollada, como al artículo 103 referente al derecho de educación. En este último, la mención expresa del derecho corresponde a la noción de derechos fundamentales. Estos son aquellos que están recogidos en el texto constitucional y en los tratados internacionales, es decir, derechos humanos constitucionalizados (Carpizo, 2011). Según el autor, los derechos fundamentales parten de la prioridad axiológica y su esencialidad en relación con la persona humana, puesto que son los derechos humanos que se plasman en derecho positivo vigente (Carpizo, 2011).

Figura 1. Fundamentos de la Educacion Sexual Integral

Fuente. Elaborado a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999.

La razón de que las prerrogativas se recojan en un texto normativo, como la Constitución o leyes, es la de contemplar cualquier aspecto que afecte el desarrollo integral de la persona en una comunidad libre y, en caso de infracción, existe la posibilidad de poner en marcha el aparato coactivo del Estado, con la finalidad de garantizar el respeto y la protección de esos derechos fundamentales y, en este caso, la educación sexual en principio no está acogida por el texto constitucional.

Sería un despropósito reducir la garantía de los derechos humanos a la dedocracia de turno porque desnaturaliza la finalidad de proteger, frente al Estado, al ser humano. Por tanto, no basta con asentar en un papel que las mujeres y hombres tienen derecho a la educación, pero tampoco es eficaz que de manera individual cada persona tenga conciencia de sus derechos porque no es suficiente para enfrentarse al poder del Estado. Carpizo (2011) hace un análisis sobre hasta qué punto y para qué sirve el reconocimiento en un ordenamiento jurídico y no es más que permitir que existan mecanismos de protección y de defensa jurídica para los derechos humanos. En definitiva, la noción de derechos fundamentales no está dirigida a crear prerrogativas sino reconocer aquellos derechos ya preexistentes.

1.1. Reconocimiento del derecho a la educación sexual en instrumentos internacionales.

Puede asegurarse que la educación sexual está sustentada en el marco de los derechos humanos incluyendo los derechos sexuales y reproductivos, además de, en los enfoques de género, diversidad, inclusión y desarrollo humano, con el fin de que la persona alcance una educación integral, bienestar, autonomía, capacidad de tomar decisiones libres y responsables, así como planificar y decidir sobre los aspectos que conciernen a su sexualidad y su futuro.

La educación sexual integral encuentra su base en el desarrollo y formación de la personalidad y para ello además de ciertos factores genéticos, se tienen otros aspectos que la conforman y que interactúan en forma bidireccional, tanto en la personalidad como en el desarrollo de la sexualidad, ya que estos se moldean en la convivencia del hogar (Carpizo, 2011). Por lo tanto, la educación sexual encuentra su propósito en satisfacer las necesidades de aprendizaje, y desarrollar sentimientos y emociones sobre la base de la razón e intuición que corresponde particularidades psicológicas del ser humano en el que se muestra de forma progresiva procesos básicos del desarrollo: la maduración psicológica, la biológica y la social.

La educación sexual integral, en sentido formal, tiene como finalidad proporcionar información sobre la sexualidad humana de manera planificada, ya sea a través de los servicios de educación o de salud (Amado, 2015). La relación entre este concepto y los derechos humanos ha sido estudiada por la doctrina nacional e internacional. Los pronunciamientos de organismo internacionales demuestran la relación entre la educación sexual y los derechos a la salud y a la educación, al principio no discriminación, y los derechos sexuales y reproductivos (Lovón, 2020).

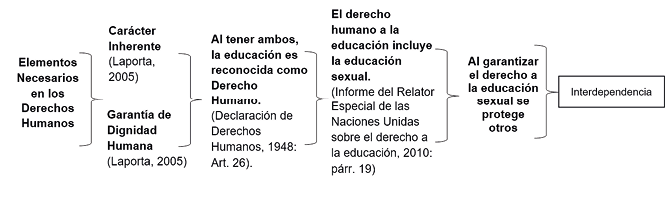

Figura 2. La educaciòn sexual como derecho humano

Fuente. Elaborado a partir del artículo 46 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948

Una vez aclarado a que se refiere el término educación sexual, el primer paso para el reconocimiento como derecho humano se encuentra en considerar el carácter inherente y la garantía de dignidad humana tal y como señala la Figura 2. Seguidamente, el pronunciamiento de organismos internacionales en la materia a través de la mención del derecho a la educación en instrumentos vinculantes, los cuales obligan a los Estados Partes a proteger esta facultad. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha establecido que:

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos (...) (Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948: Art. 26)

El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de ahora en adelante mencionada como “DUDH”, abrió las puertas en 1948 para exigir a los Estados la protección del saber indiferentemente de la edad, sexo, etnia, orientación sexual y cualquier otra característica de la persona. A su vez, en su segundo apartado menciona el pleno desarrollo de la personalidad humana. Como se explicó al inicio y será desarrollado en el presente artículo, la concepción de educación sexual no solo corresponde al ámbito biológico o reproductivo sino que debe satisfacer todos aquellos aspectos racionales que sirvan de utilidad para el crecimiento de la persona, incluyendo el aspecto social.

Como tercer punto de la Figura 2 se encuentra la interpretación extensiva del derecho a la educación. De conformidad con el artículo citado eiusdem se deriva la protección internacional del derecho a la educación incluyendo a la educación sexual. En consecuencia, esta se encuentra consagrada en la DUDH (1948) de manera tácita. Así lo indica el Informe del Relator Especial las Naciones Unidas:

El derecho a la educación incluye el derecho a la educación sexual, el cual es un derecho humano en sí mismo, que a su vez resulta condición indispensable para asegurar que las personas disfrutemos de otros derechos humanos, como el derecho a la salud, el derecho a la información y los derechos sexuales y reproductivo (Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, 2010: Párrafo 19).

Según el informe citado la educación sexual es un derecho en sí mismo de acuerdo con los organismos de Naciones Unidas. Sin embargo, no solo señala esta condición. Demuestra el texto citado el último punto de la Figura 2, representado como “Interdependencia”. Esto plantea la tesis de que todos los derechos son fundamentales por lo que resulta imposible establecer jerarquías y que la violación de cualquiera de ellos es atentar contra la dignidad humana (Programa Venezolano de Educación-Acción, 2008).

Partiendo de esta idea, podemos concluir que si la violación de un derecho influye en la violación de los otros, la garantía de uno provoca la protección de otros derechos porque “Los derechos humanos están relacionados entre sí” (Programa Venezolano de Educación-Acción, 2008: 16). Resulta evidente que los Estados deben proteger de forma integral toda la extensión del derecho a la educación, incluyendo la educación sexual, para poder garantizar el primero de manera eficaz o por lo menos, ese es el caso de Venezuela.

1.2. Fundamentos esenciales del derecho a la educación sexual.

El derecho a la educación sexual requiere la difusión de información sobre temas como sexualidad y reproducción, pero no se limita a conceptos generales sobre estos tópicos necesarios para el pleno desarrollo de la vida humana. Por el contrario, ahondando en un sentido amplio, debe tratar asuntos como la concepción del género desde el punto de vista social, el sexo desde el punto de vista biológico, y cómo estos afectan a los roles y relaciones sociales entre individuos. En ese sentido, la Organización de las Naciones Unidas ha establecido que:

Para que la educación sexual sea integral y cumpla sus objetivos, debe tener una sólida perspectiva de género. Numerosos estudios han demostrado que la gente joven que cree en la igualdad de género tiene mejores vidas sexuales. Inversamente, cuando no es así,

las relaciones íntimas generalmente están marcadas por la desigualdad. En el centro de la educación sexual deben considerarse, entonces, las normas, roles y relaciones de género. (Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, 2010: 21).

En este punto, debe recalcarse la definición de educación sexual integral, partiendo de que el término “integral” en el ámbito de derechos humanos implica que las prerrogativas logran cuidar la dignidad de las personas desde distintas áreas y que su efectividad recae en que no se les puede dividir (Rocha et al; 2008). Por lo que se puede resaltar que la enseñanza de la educación sexual va más allá de la superficialidad de la reproducción. Deben verse involucrados aspectos sociales y personales que trascienden la biología humana.

Ahora bien, en este punto es importante aclarar la diferencia entre los conceptos de sexo y género. El sexo es el conjunto de características físicas, biológicas, anatómicas, y fisiológicas que definen como hombre y mujer a los seres humanos, y es determinado por la naturaleza. Por el contrario, el género es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas y jurídicas, que las diferentes sociedades asignan a cada persona de manera diferenciada como propias de hombres o mujeres (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2017).

Se entiende que el sexo es una característica biológica, natural, que permite diferenciar entre hombre y mujer a simple vista, basado en particularidades físicas. Sin embargo, el género resulta mucho más complejo que el concepto anterior, considerando que depende de temas sociales, culturales y políticos, por lo que es concebido como un constructo social y no como una característica intrínseca y estática de la persona. Se carece de pruebas del origen físico de las distinciones sociales establecidas y no pueden valorarse correctamente las diferencias por estar saturadas de factores culturales (Amado, 2015). El género parte de construcciones sociales que se van modificando a lo largo de la historia y hacen referencia a lo que se considera “masculino” y “femenino” y los matices que divagan entre uno y otro.

En cuanto a la perspectiva de género a la que hace mención el del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, se menciona como una herramienta para demostrar de manera pedagógica que las diferencias entre mujer y hombre van más allá del sexo biológico, sino que también están influenciadas por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos como consecuencias de las formas de socialización ligadas a la sexualidad.

En ese orden de ideas, la enseñanza de la educación sexual debe verse reflejada desde la perspectiva de género, con el objetivo de incentivar la comprensión profunda tanto la vida de los seres humanos como de las relaciones que se dan entre ellos. Este enfoque cuestiona los estereotipos que han envuelto el sistema educativo y abre la puerta a la elaboración de nuevos contenidos de socialización y relación entre mujeres y hombres.

Otra de las implicaciones del derecho a la educación sexual, refiere la diversidad de la siguiente manera:

La educación sexual debe prestar particular atención a la diversidad, pues todas las personas tienen derecho a vivir su sexualidad sin ser discriminadas en razón de su orientación sexual o de su identidad de género. La educación sexual es una herramienta fundamental para acabar con la discriminación contra quienes viven una sexualidad diversa (Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, 2010: 23).

Sumado a los aspectos anteriores se encuentra el concepto de diversidad, que, concatenado con el principio de no discriminación, reafirma la posición universal de los derechos humanos. En definitiva el concepto de educación sexual de acuerdo con los organismos internacionales va más allá de una mera interpretación de la reproducción, requiere un amplio catálogo de matices entre lo social y biológico para poder dar respuesta a esa concepción integral que se menciona en el informe del relator sobre la educación.

Sería insuficiente impartir la educación sexual integral únicamente desde el aspecto biológico pues, hay aspectos sociales que responden a las características físicas del ser humano que también influyen en el pleno desarrollo de la persona, tal y como lo es el género concebido para este artículo como las características sociales y políticas que se asociadas al ser humano dependiendo del sexo. La unión de ambos aspectos es necesaria para cumplir a cabalidad la garantía de este derecho.

1.3. El derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad como elemento del derecho a la educación sexual.

El derecho al libre desarrollo de la personalidad es el poder que posee cada ser humano para elegir desde su autonomía su forma de vida. Este derecho garantiza a los sujetos plena independencia para escoger, por ejemplo, su profesión, estado civil, pasatiempos, apariencia física, estudios o actividad laboral y sólo está limitado por el respeto a los demás y el interés general (Hernández, 2018). Reconociendo este derecho el Estado reafirma la facultad de toda persona de elegir quien ser y cómo actuar de la manera que mejor le convenga para alcanzar los objetivos, aspiraciones y logros de acuerdo a su preferencia.

Este derecho está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos abordando la igualdad, libertad humana y la autonomía corporal y psíquica; la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales; y la educación como medio para el desarrollo de la personalidad humana. En ese orden de ideas, el artículo 26 de dicho instrumento establece:

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz (Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948: Art. 26).

El libre desarrollo de la personalidad involucra dos aspectos fundamentales: la dignidad y la responsabilidad del individuo. La dignidad ya acepta el valor innato del ser humano, la autonomía y las facultades que posee; y, la responsabilidad porque enfatiza la consideración de la vida y los derechos de los demás (Hernández, 2018). Como consecuencia de la unión de estos espectros, encontramos que la autodeterminación y el respeto individual por las libertades ajenas son los únicos límites de este derecho.

Ahora bien, en cuanto a la Convención de los Derechos del Niño, se reconoce que: “Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a: a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades.” (Convención sobre los Derechos del Niño, 1989: Art. 29 Lit. a.) El artículo reconoce y evidencia la relación lógica entre la educación y el desarrollo de la personalidad.

Por su parte, las corrientes que intentan explicar el origen del desarrollo de la personalidad son tres: endógenas, exógenas e interaccionistas. Para las primeras, la personalidad viene determinada por características innatas de esa persona, en cambio para las teorías exógenas, los aspectos culturales y sociales son los que determinan la personalidad (Grimaldi, 2009). La última teoría afirma que el ambiente determina las actitudes y la personalidad de cada persona y viceversa, es decir la personalidad de cada uno va a ejercer una influencia en el ambiente que lo rodea.

Pese a que el derecho al libre desarrollo de la personalidad se conforma como un derecho ad personam, está influenciado indudablemente por causas externas además de la interacción con otros seres humanos y con el entorno por lo que influye y es influido constantemente (Del Pino, 2018). Sobra decir que las causas endógenas constituyen también uno de las bases que alimentan el pleno desarrollo de la personalidad del individuo. De las causas exógenas, resalta de forma particular la educación que recibe el individuo, tanto la formal como la empírica y la cultural.

Siguiendo con el reconocimiento internacional del derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, se tiene que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales lo considera de la siguiente manera:

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1976: Art. 13).

Del artículo citado puede interpretarse que la educación, y por consecuencia la educación sexual, conlleva una relación estrecha y directa con la formación de la personalidad del ser humano por cuanto constituye un derecho inalienable e irrenunciable, pues, al ser alterado, acarrea consecuencias en el desarrollo de la persona y por lo tanto en su libertad. Garantizar este derecho no hace más que proteger el crecimiento intelectual y personal de todos los seres humanos. Una educación sexual integral adecuada no solamente promueve el libre desarrollo de la personalidad, sino también la autonomía del individuo en cuanto a sus elecciones.

En definitiva, el derecho a la educación y la educación sexual forman parte esencial del derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, reconocido en Venezuela en el artículo 20 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Esta relación se desprende de la afirmación de que la educación influye, de forma positiva o negativa, en la formación de la personalidad humana.

Asimismo, la manera en la que los individuos piensan, actúan y toman sus decisiones, está determinada en gran medida por la educación que han percibido a lo largo de su vida. De ahí surge la necesidad de que la educación sexual se involucre de forma activa en la educación general, de modo que se otorgue la información necesaria en materia de sexualidad, para que las personas tomen decisiones conscientes.

2. El reconocimiento tácito de derechos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

En cuanto al reconocimiento de los derechos humanos, su importancia radica en que los individuos pueden exigir su protección frente a los Estados, no porque este le esté otorgando prerrogativas sino porque pone a su disposición mecanismos útiles para accionar al aparato jurisdiccional del estado en caso de violación a sus garantías, de ahí se desprende la necesidad de reconocer a la educación sexual integral como derecho en los ordenamientos internos.

En Venezuela, el reconocimiento no se limita al reconocimiento expreso de derechos humanos, recogidos en el texto constitucional y conocidos como derechos constitucionales, sino que puede verse involucrado el reconocimiento tácito mediante las teorías del monismo y del dualismo, así como la Cláusula de Derechos Humanos de la Constitución Nacional (1999), tal como se verá a continuación.

2.1. Teoría monista y teoría dualista.

El monismo es una teoría que ha sido profundizada no sólo por estudiosos del Derecho, sino por filósofos en general. Esta corriente plantea que el derecho internacional y el derecho nacional forman parte de un mismo ordenamiento jurídico universal (Pinho, 2021). En esta teoría, los postulados del primero tienen supremacía sobre el segundo. Así, los legisladores de los Estados tienen la obligación de desarrollar normas que vayan acorde a lo establecido en los estándares internacionales.

Sin embargo, el monismo se divide en dos subteorías: La primera en donde el derecho internacional se sobrepone al nacional, y la segunda, con firme supremacía en el derecho nacional (Pinho, 2021). En esta última, el derecho nacional se sobrepone en el caso de conflicto entre los dos ordenamientos, considerando que se trata de las leyes internas del entramado legal del Estado en cuestión. Por otro lado, si se trata de quien defiende la teoría monista donde siempre prevalece el derecho internacional, si hay conflicto, debe aplicarse éste último, considerando que la validez del derecho interno depende de él.

El monismo obliga a que el derecho internacional y el ordenamiento jurídico de cada Estado sean un mismo sistema normativo. En consecuencia, las normas del primero se incorporan de manera automática al segundo, por cuanto no es necesario que el legislador extienda una nueva Ley cada vez que se firma y ratifica un tratado, pacto o convenio internacional. Ahora bien, el dualismo implica que el derecho nacional y el derecho internacional se analicen como sistemas separados e independientes, por lo que las esferas de competencia son autónomas una de la otra.

Ahora bien, se parte de la premisa de que el derecho internacional tiene por norte regular a los sujetos internacionales, mientras que el nacional regula a los ciudadanos. Cada Estado decide la manera en que las disposiciones internacionales se adaptan o se incluyen en el texto normativo interno, por lo que el derecho internacional no tiene efecto directo ni es supremo del derecho nacional. Para el dualismo, siendo esta la teoría acogida por Venezuela, las relaciones entre el derecho internacional y el interno se rigen por el principio de la coordinación, del cual pueden extraerse dos consecuencias: i) las normas acogidas en los sistemas no pueden obligarse una a la otra y ii) entre los sistemas jurídicos no puede haber conflicto, solamente puede suscitarse reenvío.

En definitiva, para que el sistema jurídico internacional pueda ser implementado y surta efectos en la esfera jurídica interna, es necesario que las disposiciones sean adoptadas dentro del ordenamiento jurídico nacional, ya sea de manera total o parcial. De esa forma, dejan de ser normas independientes que pertenecen al orden internacional, para pasar a normas obligatorias en el nacional poseyendo carácter constitucional.

2.2. Cláusula enunciativa de los derechos humanos.

Se entiende por cláusula enunciativa de los derechos humanos, al artículo constitucional que refiere el reconocimiento de derechos que, no habiendo sido incluidos en el texto, se protegen por el mero hecho de ser considerados derechos humanos. En ese sentido, establece que:

La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos. (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999: Art. 22).

En el momento en el que los Estados desarrollan su sistema jurídico, tienen una esencia determinada que no puede desaparecer o modificarse por la inclusión de normas propias del derecho internacional, o incluso nacional. Esto se debe al principio de progresividad de los derechos humanos, que plantea el avance paulatino de las facultades individuales de los seres humanos, que, por el contrario de las normas, van avanzando conforme a la evolución social propia del hombre. Por ende, no puede existir un retroceso en los mecanismos de protección de derechos constitucionales sino todo lo opuesto.

Este principio se encuentra consolidado en los Artículos 22 y 23 Constitución, pues sostienen que la enunciación de los derechos y las garantías que se encuentran en la Constitución y en los instrumentos internacionales que versan sobre derechos humanos. No obstante, no debe entenderse como la inexistencia o negación de otros que, aunque son inherentes a la persona, no figuran de manera expresa, ni que la falta de ley que los consagre se menoscaba su protección y ejercicio. Así es reafirmado por la jurisprudencia nacional:

Así, en el artículo 22 se inserta la cláusula abierta de los derechos humanos, según la cual la enunciación de los derechos y garantías consagrados en el texto constitucional y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, no debe entenderse como la negativa a aceptar la existencia y la aplicación de otros derechos y garantías constitucionales, que siendo inherentes a la persona, no se encuentren establecidos expresamente en el texto constitucional o en dichos tratados. (Tribunal Supremo de Justicia, 2007: Expediente 06-0898).

Vemos pues, como la Sala Constitucional reafirmar ese criterio acogido por el texto fundamental, abriendo las puertas al reconocimiento progresivo de derecho independientemente de los avances legislativos a nivel interno. Es de suponer que una cláusula así obtenga tanta importancia en todo el desarrollo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 porque responde a la facilidad de mutar las garantías otorgadas por el Estado venezolano sin necesidad de tener que modificar, o al menos en principio, el texto constitucional. Las normas suelen ser menos mutables que los cambios sociales. Por su parte, l rango constitucional de los derechos humanos contemplados en instrumentos internacionales se encuentra en la Constitución, cuyo artículo 23 consagra:

Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan norma sobre su goce y ejercicio más favorable a las establecidas por esta Constitución y la Ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público. (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999: Art. 23).

El artículo citado eiusdem sostiene que los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales prevalecen en el orden interno, es decir, en el establecido en la propia norma constitucional y en las leyes, cuando contemplen condiciones de ejercicio y goce más favorables para los ciudadanos, sin duda les está extendiendo un rango constitucional o supraconstitucional. Sobre esto, el Tribunal Supremo de Justicia ha señalado que:

De igual forma, en dicha norma se establece, a los efectos de robustecer la protección de los derechos humanos, que los tratados, pactos y convenciones en materia de derechos humanos, que hayan sido suscritos y ratificados por Venezuela, predominarán en el orden jurídico interno en la medida en que contengan normas referidas al goce y ejercicio de los derechos humanos más favorables que las contenidas en la Constitución y en las leyes de la República (Tribunal Supremo de Justicia, 2007: Expediente 06-0898).

De ese modo, se incorpora el bloque constitucional de derechos. Este artículo impone la jerarquía constitucional de los tratados, pactos y convenios internacionales, lo que deriva en la obligación de proteger su contenido como si se tratase de normas constitucionales, siempre que sean suscritos y ratificados por Venezuela y siempre que se trate de normas más favorables que las que existen en el ordenamiento jurídico interno.

Para finalizar este apartado, deben considerarse las siguientes premisas: i) la enunciación de derechos humanos en la Constitución venezolana no es taxativa, sino enunciativa; ii) los derechos consagrados en el texto constitucional no son todos los inherentes a las personas; iii) que todos los derechos contenidos en la Constitución son considerados inherentes a la persona humana; iv) que, una vez aceptado que un derecho es inherente a la persona humana dentro de un texto normativo internacional, no debe considerarse inexistente en el ordenamiento jurídico por no encontrarse amparado en la Constitución.

Los derechos humanos son el resultado de la unión de distintas características, tales como su carácter inherente y la garantía de la dignidad humana. Al demostrar la relación interdependiente entre ellos, resulta imposible garantizar un derecho negando la existencia de otro, pues se trastoca la concepción natural de los derechos humanos, que no responde a concesiones del legislador, sino a condiciones innatas de la persona.

El derecho a la educación es una labor primordial y sustancial en cuanto a la adquisición, por parte del sujeto, de la libertad necesaria para el pleno desarrollo de su personalidad; de ahí surge el principal elemento vinculante entre el derecho a la educación y el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad. El primero actúa como influencia inequívoca en la existencia del segundo. Es así, pues, que la educación incide de forma inequívoca en la formación individual del ser humano.

Es menester del Estado brindar las garantías necesarias para que los ciudadanos accedan a una educación de calidad con la finalidad de promover el desarrollo personal. La importancia de tal afirmación estriba en la naturaleza humana del derecho. En este sentido, la existencia del derecho a la educación y su carácter integrador en cuanto a actitudes y aptitudes personales dan razón de la necesidad que adquiere frente al pleno desarrollo de la personalidad del individuo.

Sin embargo, debe considerarse que el derecho a la educación no termina en garantizar el acceso a esta para todos los ciudadanos. Por el contrario, la educación implica temas como la sexualidad, de la cual trató la presente investigación. Es por ello que el derecho a la educación se alimenta de distintas disciplinas y enfoques, como el derecho a la educación sexual, que deriva en la educación sexual integral.

Por otro lado, se determinó que la educación sexual no es solo una parte integrante del derecho a la educación, sino que tiene su propia participación en los derechos humanos. Ha sido reconocida por la comunidad internacional como un derecho inherente al ser humano, en consideración de que permite al individuo explorar y conocer de manera objetiva una función biológica que permite el desarrollo maduro y consciente de la vida.

Ahora, se encontró que en Venezuela, la Constitución vigente no reconoce de manera expresa el derecho a la educación sexual, por cuanto su articulado solo contiene el derecho a la educación como un derecho humano. No obstante, ello no significa que no reconozca el derecho a la educación sexual. Debe considerarse la existencia de la cláusula enunciativa de derechos humanos, que parte de la teoría dualista de los ordenamientos jurídicos.

Como respuesta a la última interrogante de esta investigación, se concluye que, a pesar de que el texto constitucional no integra un artículo para el derecho a la educación sexual, lo reconoce de forma tácita mediante los artículos 22 y 23, pertenecientes a la cláusula enunciativa de los derechos humanos y al bloque constitucional. De modo que, siendo mencionado el derecho a la educación sexual en tratados, pactos y convenios suscritos y ratificados por la República, y teniendo estos rango constitucional, su contenido debe garantizarse bajo los mismos términos en los que se garantiza y protege la Constitución.

FAÚNDEZ, Héctor. 2004. El sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos. Aspectos institucionales y procesales. En https://www.corteidh.or.cr/tablas/23853.pdf [Consultado: 18 de Junio del 2023].

HERNÁNDEZ, Armando. 2018. Derecho al libre desarrollo de la personalidad. En http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/42428 [Consultado: 25 de Junio del 2023].

LAPORTA, Francisco. 2005. Sobre el concepto de derechos humanos. En https://www.cervantesvirtual.com/obra/sobre-el-concepto-de-derechos-humanos-0/ [Consultado: 25 de Junio del 2023].

ROCHA, Ruth. 2008. Declaración Universal de Derechos Humanos, adaptación para niños. En http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/534 [Consultado: 25 de Junio del 2023].

CARPIZO, Jorge. 2011. Los Derechos Humanos: naturaleza, denominación y características. Revista Mexicana de Derecho Constitucional. En https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932011000200001 [Consultado 22 de Junio 2023].

CHAMPEIL-DESPLATS, Véronique. 2008. La teoría general de los derechos fundamentales de Gregorio Peces-Barba. Revista de Filosofía del Derecho y derechos humanos. En https://philpapers.org/rec/CHALTG [Consultado 25 de Junio 2023].

DEL PINO, María. 2018. El derecho humano a la educación: proyección en el libre desarrollo de la personalidad. Revista de la Facultad de Derecho. En http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2301-06652018000100276#:~:text=El%20ejercicio%20del%20derecho%20a,tambi%C3%A9n%20la%20autonom%C3%ADa%20d e%20individuo [Consultado 02 de Julio 2023].

GRIMALDI HERRERA, Carmen. 2009. Desarrollo de la personalidad. Teorías, en Contribuciones a las Ciencias Sociales. En www.eumed.net/rev/cccss/06/cgh8.htm [Consultado 06 de Julio 2023].

LOVÓN, Claudia. 2020. Educación sexual: una cuestión de derechos humanos. Revista Memoria. En https://idehpucp.pucp.edu.pe/revista-memoria/articulo/educacion-sexual-una-cuestion-de-derechos-humanos/ [Consultado 24 de Julio 2023].

PINHO, María. 2021. Breve análisis sobre la tutela de los derechos humanos en el orden constitucional venezolano. Revista Novum Jus. En http://www.scielo.org.co/pdf/njus/v15n2/2500-8692-njus-15-02-153.pdf [Consultado 06 de Julio 2023].

QUINTANA, Laura y HERMIDA, Julian 2019. La hermenéutica como método de interpretación de textos en la investigación psicoanalítica. Revista de Ciencias Empresariales y Sociales. En https://www.redalyc.org/journal/4835/483568603007/ [Consultado 18 de Junio 2023].

SIMENTAL, Victor. 2019. Derecho humano al gentilicio. Caso: Ciudad de México. Revista Mexicana de Derecho Constitucional. En https://www.redalyc.org/journal/885/88571677012/88571677012.pdf [Consultado 25 de Julio 2023].

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. 1989. Convención sobre los Derechos del Niño. 20 de noviembre de 1989. En https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf [Consultado el 18 de Junio del 2023].

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. 1976. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 16 de diciembre de 1966. En https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/cescr_SP.pdf [Consultado el 03 de Julio del 2023]

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. 1999. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 26.860 del 30 de diciembre de 1999, reimpresa en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 5.453 Extraordinario, del 24 de marzo de 2000. En https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf [Consultado el 02 de Junio del 2023]

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1948. Declaración Universal de Derechos Humanos. 10 de diciembre de 1948. En https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf [Consultado el 26 de Junio del 2023]

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1993. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 25 de junio de 1993. En https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FactSheet16Rev.1sp.pdf [Consultado el 18 de Junio del 2023]

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. Sala Constitucional. Sentencia del 06 de Febrero del 2007. Sentencia número 1544. En http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/Febrero/161-060207-06-0898.htm [Consultado el 06 de Julio del 2023]

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. 2010. Informe del Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Educación: la Educación Sexual. En https://www.right-to-education.org/es/resource/informe-del-relator-especial-de-la-onu-sobre-el-derecho-la-educaci-n-la-educaci-n-sexual

AMADO, Jorge. 2015. Fundamentos para la Educación Sexual de Nuestros Hijos. En https://www.pedia-gess.com/archivos2pdf/Fundamentos%202C.pdf

FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 2020. Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. En https://www.unfpa.org/es/conferencia-internacional-sobre-la-poblacion-y-el-desarrollo-0

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA. 2017. Perspectiva de género. En https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2018-04/COM-1PerspectivaGeneroWEB.pdf

PROGRAMA VENEZOLANO DE EDUCACIÓN-ACCIÓN. 2008. Conceptos y características de los Derechos Humanos. En https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/Conceptos-Caracteri%CC%81sticas-Derechos-Humanos.pdf

1Admitido: 10-12-2023 Aceptado: 07-05-2024

Artículo derivado del Trabajo Especial de Grado titulado: “El reconocimiento del derecho a la educación sexual como derecho humano en la legislación venezolana”. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela.

2Abogada. Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela. Correo Electrónico: vebabarboza@gmail.com

3Abogada. Doctora en Derecho. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: innesfariav@gmail.com